— Мерзавец! — выругался дядя и в сердцах так ударил веслом по борту, что оно треснуло. — До какого страму дожили: рыбу отбирают, штрафом грозят! Это в прежние бы времена. Да я бы его… Дядя стиснул редкие зубы и весь затрясся от негодования.

Пашка ни разу не видел его таким рассерженным. Лицо густо покраснело, глаза налились злостью, реденькая щетинка ржаво искрилась на остром подбородке. Кроме страсти к рыбалке, в нем жила опасная, хищническая страсть. Одолела она дядю Матвея.

Резкими рывками дергая весла, гнал он лодку к дому, как будто уже придумал какое-то отмщение Косте Галкину и спешил исполнить его.

IV

Неудача словно подхлестнула Матвея Кондакова. На другой же день снарядился он торговать на станцию. Вышли с Дашкой так, чтобы поспеть к десятичасовому поезду.

Дорога сначала вела берегом. Озеро жарко плавилось внизу, слепило глаза. День был погожий. Солнце припекало затылок.

За спинами у Пашки с дядей поскрипывают тяжелые корзины. Снизу в корзинах лежат копченые караси, сверху — зеленый лук.

Дядя идет бойко своей неутомимой прискочкой, Пашка едва поспевает за ним.

— Надо кепку ужо тебе купить, — сказал дядя. — Что за мода с непокрытой головой ходить?

Волосы у Пашки бело-русые, жесткие и вихрастые, как сивун-трава. К солнцу они привыкли. Вообще, мало в нем кондаковской породы, больше материнского взял: широкий лоб, серые глаза, нос лыжинкой.

В перелеске у Аверкина ручья догнал их на грузовике Иван Сударушкин. Пылью обдал, притормозил.

— Привет, коробейники! — насмешливо блеснул зубами из кабины. — Садитесь, подвезу, а то плечи режет ремешок. Ха-ха!

— Хватит зубоскалить-то. Позжай! Без тебя дорогу знаем, — отмахнулся дядя. — Похмелиться, что ли, не на что?

— Найдется. А закуски прихвачу в долг. — Взял из Пашкиной корзины, не дожидаясь разрешения, несколько коровок луку, захохотал, прибавляя газу.

— Басамыга чертов! Бесстыжие глаза! Везде свои долгие руки протянет. Чтоб подавился! — бранился дядя. — Ты тоже стоишь, рот разинул.

— Виноват я, что ли? Не догонять ведь машину, — оправдывался Пашка. — Подумаешь, взял три коковки.

— Вот, вот! И папаша твой был такой же беспечный. Может, жив бы остался, кабы послушал меня. Говорил я ему: переходи, Андрюха, к нам на завод — бронь. Не послушал и загремел на фронт с первых дней войны.

Отец воевал в знаменитой панфиловской дивизии истребителем танков. Погиб, защищая Москву. Пашка гордился отцом.

— Я бы тоже пошел на фронт, — сказал он.

— Ну и дурак! — отрубил дядя и замолчал, как будто его обидели.

На станцию поспели в самый раз. Поезд должен был подойти минут через десять. На травке перед буфетом сидели шоферы, пили пиво, поджидая попутчиков. По перрону таскали мешки и чемоданы несколько пассажиров.

Дежурный степенно вышагивал перед вокзалом, помахивая круглой железкой. С одной стороны она белая, с другой — красная. Белой стороной он поворачивает железку навстречу поезду.

Пашка с дядей встают со своими корзинами подальше от вокзала, на разных концах перрона. Тут и старух поменьше (продают они смородину, землянику, яички) и милиционера видно издали, если появится. Когда дежурит Григорий Васильевич, бояться нечего: он немного сродни дяде.

Дядя Матвей торговать умеет. Получается у него как-то весело, с прибаутками.

— Кому лучок? Свежий, ядреный, только с грядки. Налетай, хватай! — выкрикивает он и, когда пассажир возьмет луку, предлагает: — Может, рыбки изволите?

— Какой рыбки?

— Карасика копченого.

— Хорошие?

— У меня только хорошие да получше.

— Разговорчивый ты, батя, умеешь хвастать.

— А как же? Хвастать — не косить, спина не болит.

Пока он таким образом толкует с первым: покупателем, очередь выстраивается перед его корзиной…

Появившийся поезд вначале кажется неподвижным, но заметно растет, приближаясь. Как будто из-под земли утробно басит тепловоз. Станция содрагается от колесного стука. В вагонных окнах мелькают лица. Сотни, тысячи людей каждый день едут, едут куда-то. Пашке завидно. Поезда тревожат его сердце, зовут с собой. В такие минуты невыносимо надоевшим кажется ему все и хочется поехать в даль дальнюю, чтобы новое было вокруг. Вот и этот поезд идет через всю страну, до самого Тихого океана.

В дверях толпятся нетерпеливые пассажиры. Вагоны еще не остановились, а они уже спрыгивают и суматошно устремляются кто куда. На перроне становится тесно, пестрят ковбойки, кофточки, пижамы, майки.

Пашка не умеет по-дядиному зазывать покупателей, но надобности большой в этом нет. Какой-то удивительно резвый, запыхавшийся толстяк опередил всех, взял двух карасей и большой пучок луку. За ним подбежали и обступили Пашку парни в одинаковых светло-зеленых брюках и куртках, должно быть, студенты.

— Вовка, иди сюда!

— Ребята, возьмем копченых?

— Конечно. Эх, хороши! И лучку надо.

— Слушай, Саня, берем всю корзину?

— А что? Нас тридцать душ. Берем.

— Пошли в вагон, там выгрузим твою провизию.

Вошел Пашка в вагон и сразу почувствовал себя пассажиром. Мелькнула дерзкая мысль: уехать сейчас же! Крикнуть дяде из окна до свидания, и — прощай, Осокино! Больше не будет такого случая.

— Ребята, давайте вместе с корзиной купим! — потешались довольные студенты. — Пригодится, приедем на Алтай, грибы будем собирать.

— Нет, корзину не продам, — забеспокоился Пашка.

Он вышел в тамбур с пустой корзиной и остановился, искушаемый желанием остаться в поезде. Запыхавшиеся пассажиры вскакивали на подножку. Не обращая внимания на Пашку, беспечно прошаркала стоптанными тапками проводница: скрылась в своем купе.

Скрипнуло сцепление, качнулся пол. Пашка вздрогнул. Сердце встрепенулось от какого-то веселого отчаяния, как будто долго стоял он на вершине высокой горы, не решаясь съехать с нее на лыжах, и, наконец, поборол страх, оттолкнулся палками.

Мимо вагона проплыл приземистый вокзал. Пашка протиснулся вперед солдата, курившего у открытый дверей, крикнул:

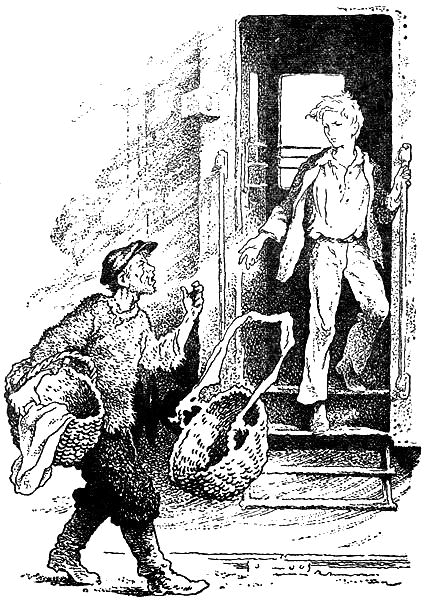

— Дядя Матвей, держи корзинку! — бросил ее на перрон.

Дядя растерянно глянул на Пашку, затрусил вдогонку, грозя кулаком:

— Стой! Не балуй! Прыгай скорей! Кому говорят? Куда ты?

— Напишу. До свидания!

Поезд набирал ход. Все чаще перестукивали колеса. Отодвинулся назад последний станционный домик, промелькнула осокинская дорога, и потянулся бор, заслонивший озеро. Сделалось немножко грустно, потому что успел привыкнуть к деревне.

Пашка еще не знал, куда едет. Где остановит его судьба? Может быть, в каком-то городе, которых множество на пути? Может быть, на Алтае, куда едут счастливые студенты? Или еще дальше? Страна велика.

Ни разу в жизни Пашка не чувствовал себя так свободно. Он жадно смотрел в окно, словно хотел запомнить все, что мелькало перед глазами. Состав летел на восток. Тревожным эхом катились над лесом гудки тепловоза.

Каменная грива

В конце лета отец отвез Алешку в деревню, к бывшей соседке бабке Глаше. Раньше отец жил в этой деревне, а теперь не осталось ни дома, ни родни. Бабушка умерла. Алешке шел пятый год, когда последнее лето гостили у нее.

Это была самая длинная в Алешкиной жизни дорога. Поезд целую ночь мчался сквозь темноту. Лес все летел и летел навстречу, распарывая пиками елей фиолетовое небо, и Алешка, прильнув к стеклу, с затаенным беспокойством смотрел на редкие огни, и казалось, поезд больше не остановится, не вырваться ему из этого царства ночи, и даже в гудках паровоза было что-то тревожное, как будто звал он на помощь.

Но настало утро, и Алешка проснулся, разбуженный солнышком, заглянувшим к нему на вторую полку. Оно катилось впереди над посветлевшим, приветливым лесом, а поезд гнался за ним и догнал, когда солнышко поднялось в самую высь.