1. Печная кладка должна быть прочной, иметь тонкие швы, прямые углы, строго горизонтальные ряды и гладкую поверхность, хотя некоторые отклонения допускаются, в частности по вертикали, но не более 10 мм на всю высоту печи, неровности наружных стен – не более 5 мм, при отделке изразцами допуск еще меньше – 2 мм.

2. Если вы хотите просто переложить печь, не разрушая старого фундамента, то его необходимо осмотреть и, если потребуется, отремонтировать. При закладке нового фундамента следует принять во внимание несколько факторов: пожарную безопасность (поблизости не должно быть деревянных строений, в том числе заборов; труба печи не должна перекрываться ветками деревьев или находиться под электрическими проводами); соседей, которых не должен беспокоить дым от вашего очага (это имеет особое значение при возведении стационарной печи).

3. Когда место для печи определено, выполняется разметка под фундамент, после обозначения периметра колышками осуществляются необходимые работы по его возведению.

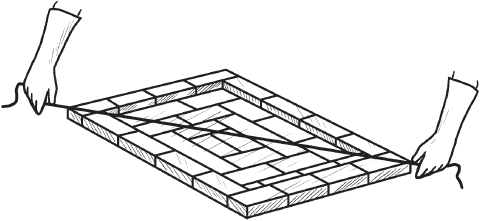

4. После того как выложен первый ряд кирпичей (сначала желательно разложить их насухо, чтобы была возможность подобрать кирпичи, проконтролировать соблюдение перевязки швов, учесть их толщину (поэтому первоначально кирпичи выкладываются на некотором расстоянии друг от друга, которое при необходимости корректируется, потом выполнить кладку на растворе), необходимо еще раз удостовериться в правильности его формы. Для этого с помощью шнура проверяются диагонали (рис. 5): если они равны, значит, фундамент и соответственно ряд имеют прямоугольную форму.

5. Кладка первого ряда осуществляется по уровню и следующим образом: сначала настилается раствор под один из угловых кирпичей, потом под второй угловой кирпич кладется толстый слой раствора, на него кирпич, после чего на оба устанавливается правило и второй кирпич осаживается до соответствующего горизонтального уровня. Далее таким же способом кладутся остальные угловые кирпичи, а затем и промежуточные. Надо сказать, что если фундамент выполнен по всем правилам, то и с кладкой кирпича проблем не будет.

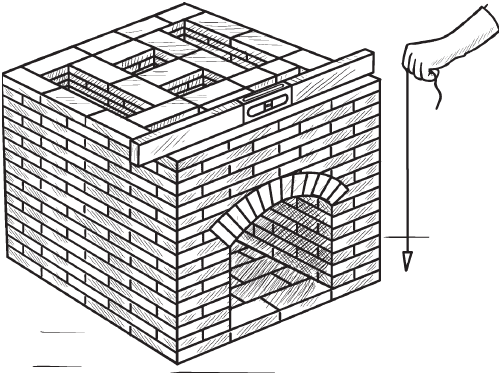

6. Далее в процессе кладки каждый ряд проверяется на вертикальность стен и горизонтальность рядов (рис. 6), это важно для того, чтобы иметь возможность сразу при обнаружении отклонений их ликвидировать.

7. От того, из какого кирпича ведется кладка, зависит и толщина швов. Если это обыкновенный глиняный кирпич, то швы не должны превышать 3 – 5 мм, для шамотного кирпича они еще тоньше – не более 3 мм, об этом уже упоминалось выше. При кладке трубы допускается толщина шва из известкового или сложного раствора до 10 мм. Но в любом случае швы (и вертикальные, и горизонтальные) должны быть целиком заполнены раствором. Это еще одно требование пожарной безопасности, так как сквозь незаполненные толстые швы могут вылетать искры. Помимо этого, в них нередко возникают трещины, сквозь которые в печь проникает холодный уличный воздух, что приводит к охлаждению дымовых газов, нарушению тяги и дымлению.

8. В процессе кладки внутренние и наружные поверхности постоянно очищаются от раствора, излишек которого выступил из швов. Его надо срезать кельмой. Кроме того, внутренние плоскости протираются мочальной кистью или хотя бы мокрой тряпкой. Размазывать раствор по поверхности топливника или дымовых каналов строго запрещается, поскольку раствор, высохнув, отлетает от стенок и падает в каналы, засоряя их и вызывая дефекты при эксплуатации печи.

9. Необходимо стремиться к тому, чтобы все внутренние поверхности (трубы, дымовые каналы, топливник) были идеально ровными и гладкими, поскольку погрешности в виде углублений и выпуклостей препятствуют продвижению дымовых газов, что негативно сказывается на работе печи.

10. Повороты, углы в обязательном порядке скругляются, а сужения и расширения должны быть плавными. Все это в совокупности улучшает тягу и, соответственно, функционирование печи.

11. Хотя применять металлические детали нежелательно, но в ряде случаев им нет замены; при использовании таких деталей следует принять превентивные меры против их отрицательного влияния на кладку. В частности, колосниковую решетку от топочного отверстия должны отделять 1 – 2 ряда, то есть 70 – 140 мм (толщина кирпича плюс слой раствора), а между ней и кладкой следует оставить зазор, как минимум, 5 мм. При отсутствии этого металл, расширяясь при нагревании, будет постепенно расстраивать кладку. Кроме того, колосники должны иметь небольшой наклон (20 – 30 мм), чтобы несгоревшие частицы топлива самостоятельно скатывались на решетку от задней стенки, а его прорезям необходимо располагаться вдоль топливника.

12. Если на печь укладываются чугунные детали, это делается на глиняном растворе и обязательно проверяется по уровню.

13. Перед кладкой кирпич сортируется. Наиболее качественный (без сколов, трещин) идет на выполнение топливника, свода и дымовых каналов. Дефектный кирпич, а также отесанный или сколотый не должен ориентироваться внутрь топливника или каналов, так как при высокой температуре они будут разрушаться, что влечет за собой возникновение пожароопасной ситуации.

14. Только в том случае, если кирпич имеет одинаковую толщину, швы получаются минимальными (это превращает массив печи в прочный монолит).

15. Не рекомендуется класть печь в зимнее время. Но если этого не избежать, то раствор и другие материалы должны иметь температуру, как минимум, 5° С.16. По завершении кладки печь необходимо просушить, причем желательно отвести на естественную сушку 10 – 12 дней. Если приходится ускорить процесс, то следует осторожно протапливать печь сухой стружкой, щепой и т. п. Определить, что печь полностью просохла, вы сможете по такому признаку: на ее поверхности перестанут появляться влажные пятна, а на задвижке – конденсат.

17. Даже когда печь готова к эксплуатации, не следует сразу же загружать ее максимально возможным количеством топлива. Для первого раза достаточно 20 – 25 %, для второго – 30 – 40 %, для третьего – 60 – 70 % и так далее, пока не выйдете на полную норму.

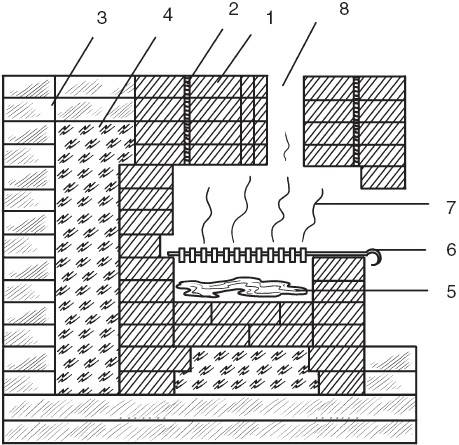

Кладка уличных очагов не отличается от кладки обычных каминов. Чтобы защитить от нагрева наружные поверхности, используются вермикулит или каолиновая вата, из которых образуется теплозащитный слой толщиной 100 – 150 мм, иногда она доходит до 250 мм, что зависит от назначения уличного очага.

Кроме того, теплоизоляционный слой позволит аккумулировать максимальное количество тепла внутренними поверхностями печи, что и требуется для приготовления пищи. Кладка уличной печи представлена на рис. 7.

Если на участке устанавливается русская печь, то необходимо правильно выполнить кладку топливника (горнила). Для него желательно использовать качественный полнотелый кирпич, еще лучше, если это будет огнеупорный или шамотный.

Рис. 7. Кладка уличной печи:

1 – расширительный шов; 2 – шамотный или тугоплавкий кирпич; 3 – обыкновенный глиняный кирпич; 4 – теплоизоляция; 5 – топливо; 6 – шампур; 7 – дымовые газы; 8 – дымовой канал

Свод печи выкладывается на кружала (о том, как сделать кружала и выложить свод, см. далее), причем они не разбираются по окончании кладки, а выжигаются.

Основание топливника (под) надо теплоизолировать, чтобы уменьшить потери тепла и увеличить теплоаккумуляцию. В первую очередь выкладывается основание, для которого используются бруски (лучше, если они будут из лиственницы) сечением 100 Ч 100 мм, обработанные антисептиком. Для прочности они скрепляются скобами. По периметру подготовленного таким образом основания выкладываются 2 ряда полнотелого кирпича, а промежуток между ними заполняется блоками, изготовленными из керамовермикулита, которые послужат теплоизолятором между деревянным основанием и кирпичным подом топливника.