Матвей помолчал и добавил:

— Не все ведь на улке осень да ненастье, бывает и ведро. Солнце проглянет, земля зацветет, и человеку легче станет.

Отогрелось сердце у парня. Спокойно уснул на заре Ефим, а проснулся, у Матвея навовсе остался.

— Идти тебе все равно некуда, и никому ты не нужен. За избой осень. В бега с ватажкой податься не время. Ватаги прошли, как птицы отлетные, — говорил Матвей Ефиму. — Харчей хватит. Не пропадем. К делу привыкнешь и сам заробишь. На первых порах углежогом работай — надзиратель не тронет, к отцу не вернет. Сам работник, сам и в ответе.

Остался Ефимка у Матвея, будто век жил с ним. И Матвей при Ефимке разговорился — значит, парень до сердца дошел. Кто его знает. Вышло только одно: нашел под старость Матвей богоданного сына.

Когда же совсем прижился Ефим у мужика, Матвей ему рассказал про свою заветную думу: «Вот соберу я всех сортов, сколько есть в нашей заводской даче, камней-самоцветов, по цвету их подберу, в котомку положу и айда в город к людям ученым, вот, мол, глядите, какой камень в уральской земле хранится. Пущай народу мой камень кажут, людям и нашей земле польза».

— Дядя Матвей, а рази есть такой город, где камни кажут? — спросил Ефимка.

— А как же, есть беспременно. В Екатеринбурге такая контора на манер нашей заводской есть, там и камни кажут только различка против моих большая. То ли мастерки с умыслом грань так положили, то ли камень, вправду, им никудышный достался — мертвяками лежат на суконках, не поглянулись они мне.

— Значит, ты не для корысти камень любишь, дядя Матвей? — спросил Ефимка Матвея.

— Знамо не для корысти. Погаси лучину в избе — шибко станет человеку тоскливо. Так и без душевного дела невесело жить. Взять, к слову, меня: лес жгу, уголь сторожу — все для брюха, а самоцвет ищу, в земле роюсь — для души, для радости и утехи. Потянуло меня к камням с измалетства. Через них и бобылем остался.

Еще одна радость была у Матвея — до старости любил голубей. Другой отец за малым дитем так не ходит, как Матвей холил своих голубей.

— Чистая птица, — говорил он.

В непролазном лесу жил Матвей, в куренях, и проходила возле избушки его тропа одна, для многих людей совсем известная, для других крепко заветная. В стужу, в буран, в полночь или ночь любой землепроходец иль беглый находил приют у Матвея. Тайное слово ему пришельцы тогда говорили, и он знал его, с ним только в избу пускал, а потом с добрым словом провожал нежданного гостя…

Ладно зажили два друга, старый да малый — Матвей да Ефимка.

Помогал парень Матвею уголь томить, по дому хозяйничать, печку топить, воду носить, шахты бить, камень искать в горе да в земле рыться, а когда зима свои скатерти по земле расстелила, занесло все кругом, оба стали вечера коротать возле печки.

Матвей топазы гранил, а Ефимка из хрусталя бусы точил — для продажи на пропитание.

От углежогов узнал Пьер о Ефимке. Живо собрался на охоту. Добрые люди, верные друзья показали дорогу к избушке Матвея.

У старика слеза на глаз накатилась, когда увидел, как Пьер с Ефимкой встретились.

Два дня прожил Пьер у Матвея, не расставаясь с Ефимкой, а потом зачастил. Нет-нет и путь ему в курени подвернется, как в родной дом.

Раза два приходил до распутицы отец Ефимки — Федот, от объездчиков узнал он про сына. Наотрез отказался Ефимка вернуться домой. Хотел было силой взять его Федот, да Матвея побоялся.

«В добрых руках парень оказался, пущай живет — не пропадет. К делу привыкнет», — подумал он и уехал на завод.

Весело работалось двоим, хоть по ночам вокруг избы метели да вьюги плясали, вековые сосны стонали. А когда студеный декабрь пришел, голубей в избу взяли. В сенках холодно стало.

С голубями в избе им еще веселее стало. Ефим над хрусталем трудится, а голуби будто его понимают: то головой повертят, то на него поглядят, то промеж собой проворкуют что-то.

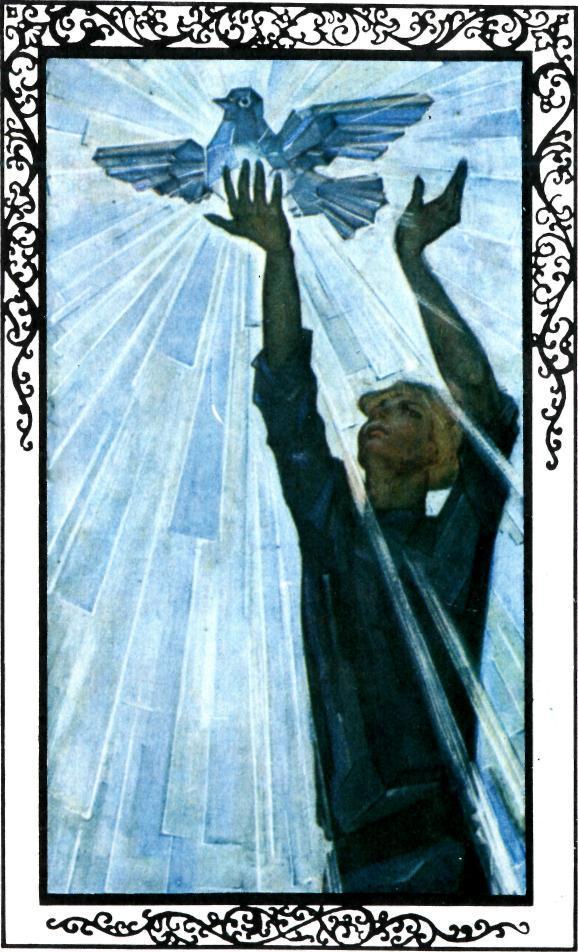

Как-то глядел, глядел Ефим на голубей и задумался: «Что если из горного хрусталя голубя сделать?».

Подумал-подумал и стал просить Матвея:

— Дядя Матвей, дозволь кусок хрусталя мне попортить — хочу голубя сделать. Пасха нескоро, игрушек успею наделать, а бус и так полно. Дозволь, дядя Матвей. Охота пришла.

— Попытай, если хочешь, дело хорошее. К пасхе смастеришь, пустим в продажу — одежонку справим.

И еще сказал:

— Вишь, какая штука — голуби из хрусталя. Занятное дело. Делай, делай, хоть голубка, хоть голубку, только на птицу было бы похоже, твой камень — старайся…

Взялся Ефимка за дело. Ночи не спал, а к пасхе голубя первого сделал.

Долго рассматривал Матвей поделку, а потом говорит:

— Хороша птичка, ничего не скажу, а вот красоты голубиной нету. Статуй, а не вольная птаха.

Не сробел Ефим, вновь за работу принялся.

В голбце у Матвея долго ящик стоял с разным отбросом: цветной галькой, сердоликами, аметистами мутного цвета. Порылся Ефимка там, нашел сердолик красный, как кровь. Просидел еще с месяц, другой и нового голубя сделал: точь-в-точь как любимый Соколок и с настоящим птичьим сердцем.

Сердолик красной алмазной гранью отблеск давал, оттого весь голубь будто живой сверкал — и луч шел не снаружи, как бывает в стекле, а с нутра, с самой глубины камня, оттого весь голубь разным огнем переливался.

Говорили люди, будто увидел Ефимкина голубя из хрусталя мастер по камню — Спиридон Печерский. В силу он тогда входил, шапку снял перед голубем и долго молча стоял, не спускал глаз с поделки.

Не гляди, что простой да неученый народ тогда был, толк понимал — где талант, а где безделушка. Этим умельцам грамоты бы дать, науки послушать — не то бы еще смастерили…

— Ну вот ты и мастером стал, — сказал Матвей Ефимке. — Помни только: камень не человек, а совесть любит. В чистых руках красоту земли покажет, а у кого на совести грязь налипла, — в таких руках беспременно камень темнеет. Старики такой сказ говорили…

Весной, когда солнце стало припекать и земля оттаивать, горы молодеть, а озера ледяную одежду скидывать, по первому пути отправился Ефимка в завод.

Сдал в контору поделки свои — бусы, две хрустальные чашки и разную мелочь, — купил одежонку и харч, дяде Матвею подарок справил: кумачу на рубаху и двух голубей. У плотины на молодежь поглядел, девичьи песни послушал, мимо родного дома прошел, о матери вспомнил и зашагал в господский дом попроведать Пьера.

Не узнал Ефимка друга — от хвори весь почернел, а сам в печали.

Дотемна просидели они. Разузнал Ефимка все от Пьера.

— Хозяин в Париж уезжает. Надоел ему завод, а мне сулит суд. Будто я украл табакерку какую-то. Ее нашли у меня. Кто подложил, след не оставил. Надо ж такую гадость сделать…

Помолчал, а потом снова говорит:

— Кто же это все подстроил?

— Сдается мне, — ответил Ефимка, — дело это управителя. Он подложил табакерку, он. Перед хозяином выслуживается, скотина. Ненароком люди про него говорят: «Ночевали мы у вас — шуба потерялась». Не тужите только. На нас положитесь. Мы вам с дядей Матвеем поможем. Скорей собирайтесь да тайком, чтобы вас никто не видал, — к нам в курени, а мы дорогу укажем, как с завода бежать. Бегите, беспременно бегите.

На том и расстались.

В воскресенье поутру колокольный звон по заводу раздался. Согнали народ господ провожать. Шум на площади поднялся. Прощанье. Слезы. Не по господам, конечно, а по своим заводским парням, что взял барин за границу.

Проводили. Одни со слезой пошли домой, другие от радости запели песни.

Опять управитель остался на заводе один хозяйничать: грабь, сколь влезет. Сам себе воевода. Сам и начальник.

Как на таких больших радостях не задать пир. Утром господ проводили, а вечером пир учинили. Не где-нибудь, а в господском доме. Все свечи сожгли, в нескольких местах пол проломили — вот как плясали. Поп из Каслей свой крест потерял, егерь осетрины объелся, а старший надзиратель с медом бокальчик глотнул — в утробу отправил.