Эпинуса поддержал и адъюнкт Степан Румовский. Весь «мемуар» Эпинуса был написан в довольно заносчивом тоне, что вызвало крайнее раздражение Ломоносова. «Сей ущерб чести от моих трудов стал мне вдвое горестен, — писал он 8 июля 1759 года И. И. Шувалову, — для того, что те, которые сие дело невозможным почитали, еще и поныне жестоко, с досадительными словами спорят, так что, видя не видят и слыша не слышат».

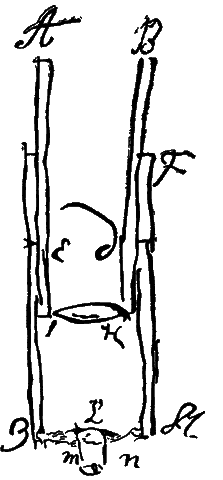

Собственноручный набросок M. В. Ломоносова «ночезрительной трубы» его конструкции (Архив Академии наук СССР).

Ломоносов до конца жизни не прекращал размышлять о своем изобретении, не считая свою идею ни опровергнутой, ни поколебленной. Из недавно опубликованной «Росписи сочинениям и другим трудам советника Ломоносова», составленной им самим, видно, что работа по созданию «ночегляда» продолжалась и в 1763 году, когда производились опыты по составлению трубы, чтобы в сумерках ясно видеть». По смерти Ломоносова его изобретение было надолго забыто, и даже сама идея прибора для ночного наблюдения была отвергнута. Только моряки знали по опыту пользу труб и биноклей в сумеречное время. Жизненная практика опровергала теоретические заблуждения, но к ней не прислушивались.

«Почти два века, — пишет академик С. И. Вавилов, — «ночезрительная труба» Ломоносова считалась его ошибкой, в жизнеописаниях Ломоносова о ней умалчивали. Между тем прав был Ломоносов, а не Румовский и Эпинус. Если бы сетчатка человеческого глаза не меняла своих свойств при очень большом ослаблении света, то Эпинус был бы вполне прав: яркость изображения, получаемого на сетчатке глаза, совсем не зависела бы (для предметов конечных размеров) от применяемой оптики. В действительности, однако, сетчатка при очень слабом свете приобретает особые свойства, в некоторых пределах при этом воспринимаемая яркость тем больше, чем больше изображение на сетчатке (закон Рикко). Помещая между глазом и предметом в ночных условиях зрительную трубу с большим увеличением, мы увеличиваем яркость изображения на сетчатке и повышаем так называемую «разрешающую силу», вследствие чего предметы, невидимые без трубы, становятся различимыми. Во время Отечественной войны все это выяснилось с полной несомненностью, и сейчас трубы с большим увеличением для ночных наблюдений («ночезрительные трубы») — весьма распространенный предмет вооружения. Достаточно сказать, что так называемая «дальность действия» больших прожекторов при наблюдении за вражескими самолетами во время ночных полетов повышается примерно в полтора раза при применении «ночезрительных труб». Так через столетия Ломоносов восторжествовал над Румовским и Эпинусом, доказав еще раз глубину и правильность своей мысли и интуиции»[94].

Когда приблизилось время прохождения Венеры по диску Солнца, Ломоносов пожелал привлечь к наблюдениям двух русских ученых — астронома Андрея Красильникова и «математических наук подмастерья» Николая Курганова, о чем и написал соответствующее определение как советник Академической канцелярии. Эпинус немедленно встал на дыбы и наотрез отказался допустить их в обсерваторию. Он объявил, что обсерватория тесна и что вообще «такого наблюдения, которое точности и строгости требует», он не может вести в присутствии посторонних людей и «смотрителей». Эпинуса поддерживал и одобрял Тауберт. За Красильниковым и Кургановым стоял Ломоносов, который стремился вырвать из рук иностранцев монополию на занятие наукой в России. Дело приняло принципиальный характер. Ломоносов не мог воспринимать его иначе, как одну из попыток оттеснить русских людей от науки. Сопротивление Эпинуса и Тауберта следовало сломить во что бы то ни стало. Оскорбленные Красильников и Курганов подали жалобу в сенат. Они указывали, что Эпинус давно завладел всей обсерваторией, не доверяет им самых простых инструментов и даже не допустил их «для наблюдения прошлого лунного затмения». Ломоносов настойчиво доказывал, что Красильников и Курганов — опытные и достойные доверия люди. Оба были уже не молодые и постоянно занимались астрономией. «Красильников тогда уже был доброй обсерватор, когда еще господин Епинус ходил в школу с катехизисом», — писал Ломоносов в особой докладной записке, составленной около этого времени. Сын унтер-офицера, ученик навигацкой школы Николай Курганов (1726–1796) ценою больших лишений, поступил в 1741 году в морскую академию, где показал такие успехи, что с семнадцати лет стал преподавать математику и астрономию в гардемаринских классах. Курганов и Красильников еще в 1746 году ездили в Прибалтику «ради сочинения морских карт» и помогали академику Гришову в астрономических наблюдениях в Петербурге и на острове Эзеле. Красильникова не раз отправляли в астрономические экспедиции, в том числе на Камчатку. Все доводы Эпинуса, утверждает Ломоносов, не более как пустые и каверзные отговорки: «Во всех обсерваториях, а особливо при важных случаях бывают и должны быть сонаблюдатели, как помощники наблюдений… Делиль, бывший здесь долгое время профессором, ездил в Березовое и имел с собой помощников. Бывшее в 1748 году примечали знатное солнечное затмение на здешней обсерватории г.г. Браун, Крарильников и Попов и еще при них другие, а никто друг на друга в помешательстве не жаловался». Ломоносов не допускает мысли, чтоб рекомендованные им обсерваторы «сделали шаркотню и заглушили б часовой маятник», а это как раз могла произвести компания великосветских зевак, «кою уже давно г.г. Тауберт и Епинус пригласили».

За три дня до прохождения Венеры сенат, наконец, издал особый указ, которым предписывалось выдать Красильникову и Курганову «инструменты исправные», а ключ от обсерватории отобрать у Эпинуса, так как он имеет привычку запираться. Указ предусматривал, что если Эпинус не пожелает производить наблюдения «обще» с Красильниковым и Кургановым, то «отвесть ему другой способный покой при академических же апартаментах». Но Эпинус, подстрекаемый Таубертом, в самый последний момент вовсе отстранился от наблюдений, чем в значительной мере сорвал их успех. Не повезло и Сибирской экспедиции. Румовского, остановившегося в Селенгинке, подвела пасмурная погода. Наблюдения Попова тоже были не совсем удачны.

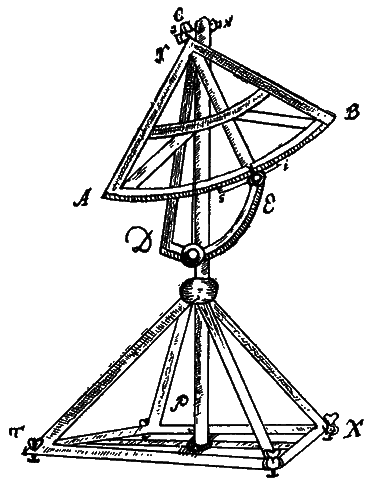

Собственноручный рисунок M. В. Ломоносова изобретенного им инструмента для определения полуденной линии (1761 г.) (Архив Академии наук СССР).

Самыми успешными и замечательными оказались наблюдения самого Ломоносова, занимавшегося ими у себя дома. Предоставляя вести специальные наблюдения астрономам, Ломоносов решил в свою небольшую трубу «примечать» только начало и конец явления «и на то употребить всю силу глаза, а в протчее время прохождения дать ему отдохновение». Труба, которою пользовался Ломоносов, отличалась сильной хроматической аберрацией и давала четкое изображение только около центра поля зрения. Настало время начала явления, вступление Венеры на диск Солнца опаздывало. Было несомненно, что эфемериды, составленные Эпинусом и другими астрономами, были неточны. Прошло сорок минут. От непрерывного наблюдения Солнца сквозь «весьма не густо копченное стекло» болели глаза. Наконец Ломоносов заметил, что край Солнца на месте ожидаемого вступления Венеры «стал неявственен и несколько будто стушован, а прежде был весьма чист и везде ровен». Ломоносов подумал, что это произошло от чрезмерного напряжения и усталости глаза, и на секунду зажмурился. Но через несколько секунд он заметил, что там, где край солнечного диска был неявствен, появилась ущербность от вступления Венеры. Ломоносов дождался соприкосновения противоположного края диска Венеры с краем Солнца (второй контакт) и отметил, что между этим задним краем Венеры, который еще не вступил на диск Солнца, и краем самого Солнца показалось «тонкое как волос» сияние. Через пять часов Ломоносов приступил к наблюдению схождения Венеры с диска Солнца. И вот, «когда ее передний край стал приближаться к солнечному краю и был около десятой доли Венериного диаметра, тогда появился на краю солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила». «Вскоре оный пупырь потерялся, и Венера показалась вдруг без края». Конец явления, как теперь отчетливо заметил Ломоносов, также ознаменовался размытостью и неясностью солнечного края. Все это были явления совершенно новые, никогда ранее не наблюдавшиеся и не описанные астрономами.

94

Акад. С. И. Вавилов, Великий русский ученый. «Природа», 1945, № 3, стр. 77.