В своем беззастенчивом хвастовстве крыловский Лжец утверждает, что видел в Риме огурец величиною с гору. Приятель, желая его проучить, в свою очередь, рассказывает о чудесном свойстве моста, по которому они должны перейти реку:

Даже такие подробности, как то, что жертвами своей лжи оказались журналисты и портной, у Крылова не случайны, а полны легкой иронии. Ведь профессия журналиста в то время обычно сопряжена была с преувеличением, а то и прямой ложью, так же как и профессия портного, обманывающего клиентов в сроках пошивки. А сколько здесь щедрого юмора, как смешно изворачивается Лжец, стараясь преуменьшить объемы чудесного огурца, который постепенно достигает размеров дома («Гора хоть не гора, но, право, будет с дом»), а затем и самый дом становится необычно маленьким («В один двоим за нужду влезть»). В конце концов Лжец полностью выдает себя, трусливо предлагая:

Басни Крылова хороши тем, что он не докучает читателю навязчивой моралью, не делает из басни аллегорию. Его басня — смешная, искрящаяся юмором сценка, а ее персонажи кажутся нам хорошо знакомыми. Даже его басенные звери, передавая отрицательные черты людских характеров, не условные, сказочные фигуры, они сохраняют естественный облик.

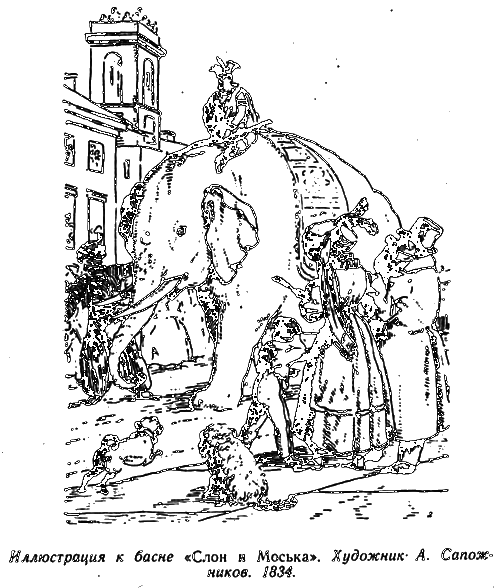

Иван Андреевич всегда рассказывал свои басни с серьезно-простодушным видом, так, чтобы казалось, будто бы он отнюдь не вмешивается в течение событий. «Слон и Моська» начинается с описания уличного происшествия:

И рассказ уже начат, так естественно, словно сам баснописец просто говорит читателям о том, что довелось ему увидеть на улице. Поэтому и выбежавшая откуда-то навстречу Моська — обычная дворовая шавка:

Как выразительно передает Крылов этот визгливый, надоедливый собачий лай, пользуясь звукописью, почти звукоподражанием: лаять, визжать, рваться… лезет в драку… Так и слышится задорный и хриплый лай. Однако этот лай не действует на Слона, который не замечает визготни шавки.

Тут баснописец и кладет последний штрих, который по-новому освещает всю картину и делает ее не просто зарисовкой обычной уличной сценки, а басней.

Эта реплика ничтожной и глупой Моськи не только раскрывает ее мелкое тщеславие, но и приобретает широкий смысл, становится «моралью» басни, ее душою (хотя никакого прямого поучения в ней и не содержится). Здесь заклеймены мелкое тщеславие, зависть, стремление добиться любым средством популярности, обратить на себя внимание. Крыловские Слон и Моська стали нарицательными.

Баснописец, казалось, не знал трудностей. Он мог передать пение соловья, его чудесные переливы.

В самих звуках слышится соловьиное пение. Он умел передать подлинный народный говор, разговор мужиков — всамделишный, не нарочитый, а выхваченный из жизни. Вот в басне «Два мужика»:

В баснях Крылова сказался и опыт его как драматурга, автора комедий. Белинский сравнивал крыловские басни с «Горем от ума» Грибоедова, а по поводу басни «Крестьянин и Овца» писал: «Это просто поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдержаны характеры действующих лиц и действующие лица говорят каждое сообразно с своим характером и своим званием».

Басня Крылова — маленькая комедия, которую можно разыграть в лицах, настолько каждый персонаж завершен, обладает «характером». Крестьянин по-хозяйски перечисляет свои убытки:

«…Поутру у меня двух кур не досчитались:

От них лишь косточки да перышки остались,

А на дворе одна Овца была».

Показания Овцы простодушно-правдивы: она ни в чем не повинна, и слова ее дышат искренностью:

Овца же говорит: она всю ночь спала;

И всех соседей в том в свидетели звала,

Что никогда за ней не знали никакого

Ни воровства,

Ни плутовства;

А, сверх того, она совсем не ест мясного.

Ясным и убедительным фактам, этим простым, бесхитростным словам противостоит лживая, казуистическая речь Лисы-прокурора, подлинной виновницы исчезновения кур у крестьянина. Самый «приговор» — острая пародия на судейское красноречие с его казенными формулами, лишенными реального содержания:

Крылов знал множество пословиц. Нередко он просматривал старинный сборник под заглавием «Собрание 4291 древних российских пословиц», который издан был еще в 1770 году.

Иван Андреевич набрел там на пословицу о тщеславной Синице: «Летела Синица море зажигать; моря не зажгла, а славу наделала». Это была дельная пословица. Сколько уж раз доводилось ему видеть таких самонадеянных Синиц, собиравшихся море зажечь, а кончавших позорным провалом!

Народ не любит хвастовства, смеется над хвастунами.

Толчок был дан. Постепенно рождалась басня. Пословица о хвастливой Синице обрастала все новыми и новыми подробностями, приобретала жизненные черты, бытовую конкретность, которая так свойственна крыловским басням. Он представил себе, что бы случилось, если в столице прослышали бы о таком чуде: