И произошло это настолько стремительно, что никто не успел им помешать. Только директор, в первое мгновение ошеломленный не меньше других, придя в себя, попытался ухватить ближайшего за рукав но не сделал этого. Потому что на подушках, которые на вытянутых руках несли сынки деда Тишки, выстроившиеся в затылок друг другу, золотились его военные медали. Лишь одна белая — «За отвагу» — лежала на подушке Васька, возглавлявшего шествие. Сразу за ним следовал самый маленький росточком суровый малыш, прижимавший к груди подушку с гвардейским значком, надраенным еще дедом Тишкой…

…Спустя несколько дней, после окончания классных занятий, примерно в то время, когда дед Тишка отправлялся с ребятами в «хождения», они пришли к его могиле. Холмик уже успело окутать пушистым снегом. Сняв шапки, не шевелясь, сынки некоторое время постояли в молчании. Кто-то всхлипнул — но сразу умолк, пристыженный осуждающими взглядами товарищей: память полководца солдаты не имели права омрачать слезами…

Потом Васек, под пристальным вниманием остальных, укрепил в головах холмика тщательно оструганный столбик, увенчанный вырезанной из жести красной пятиконечной звездой. К столбику была прибита дощечка с округленными краями — на ней, также красными буквами, выведенными с великим старанием, значилось:

«ГЕРОЙСКОМУ НЕЗАБВЕННОМУ ДЕДУ ТИШКЕ. ВЫ С НАМИ И ВСЕГДА ЖИВОЙ».

Этот день был как опорошенная инеем сосулька. В промерзшем небе миражной проталиной круглилось солнце — сиреневые дымы из печных труб, словно диковинные оледенелые цветы зимы, тянулись к нему. И даже не верилось, что когда-нибудь наступит весна…

…Но весна придет. Как часто бывает в Ташкенте — сразу же за хрумкающим под ногами ледком яркой синевой широко распахнется небо, тепло просияет солнце, нагревая воздух — чистый, как растаявшая снежинка. Дрожащие капли в панике начнут выскакивать из гибнущих сосулек. И каждый, кто осознает невидимый груз прожитых лет, вдохнув весну, почувствует пронзающий сердце сквознячок печали…

…Вы видите старика, который чуть ли не каждого, идущего мимо, провожает добрым, задумчивым и как бы испытующим взглядом? Он сидит на одной из скамей в кишащем народом огромном зале ожидания междугороднего автовокзала. Нарушая правило, изложенное на электронном табло «Не курить!», он дымит, пряча в широкой ладони излюбленную горлодерную «Приму». На нем темно-серое полупальто, странная черная кепка-картуз с высокой тульей и черным же лакированным козырьком. Узнаете его по окладистой, почти седой, бороде и галстуку невообразимой расцветки? Да, это он — незабвенный дед Тишка!

Куда, влекомый только ему слышным призывом еще неизвестных, но самых желанных людей, направляется он сейчас? Судя по маршрутам отбывающих отсюда автобусов, его дорога проляжет через отроги Кураминского хребта в Ферганскую долину — над петляющим в горах шоссе дед Тишка увидит скорбно воздевшиеся к небу мудрые морщинистые утесы: окаменевшие обломки вечности…

Где задержится он на какой-то срок, чтобы затем вновь оказаться в пути? И через сколько дней, недель или месяцев это произойдет? Возможно, в конце весны — за окном автобуса проплывает мрачная скала, на подступах к ней рассыпется роща цветущих урючин и яблонь, и каждое деревце будет походить на удивительное дымчато-белое либо розовое существо, замершее на тонкой ножке… А то несколько позже, когда с отцветающих деревьев начнут слетать лепестки — невесомые, словно вздохи. Не исключено, что дед Тишка задержится с отъездом, сугробы уже завалят каньоны и вершины гор, а за бегущим под уклон автобусом клубком белых разъяренных змей помчатся полосы снега… Этого не знает никто — даже он сам.

…Но вот объявлена посадка. С брезентовым рюкзаком на плече, экономно притушив сигарету и вложив ее в пачку, продвигается он в толпе пассажиров к дверям автобуса. Особенно рьяные пихают, отжимают деда в сторону. Но он не замечает ничего, потому что вне суеты, и мысли его далеко — дед Тишка уже в пути.

Дед Тишка едет к людям…

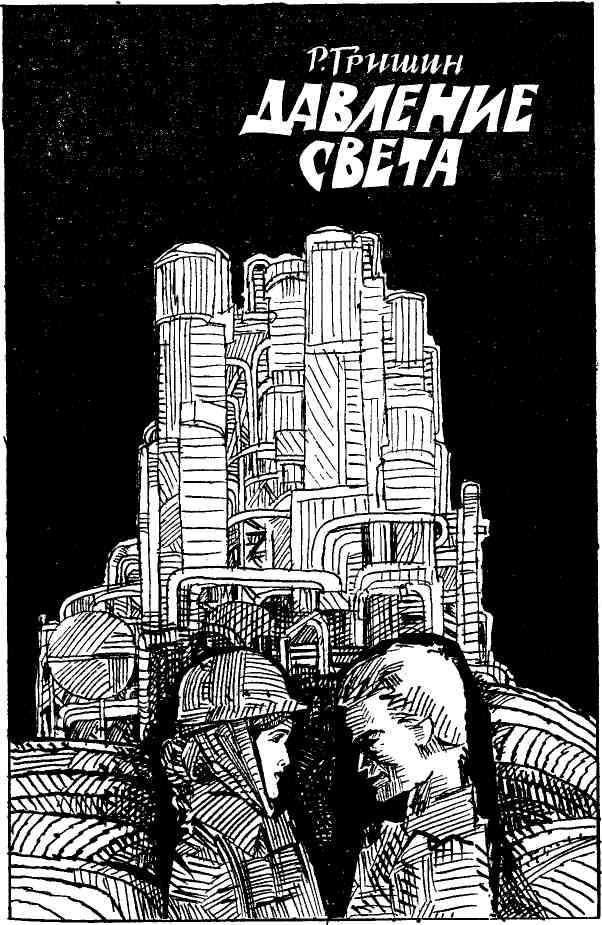

Р. Гришин

ДАВЛЕНИЕ СВЕТА

Повесть

1

Назырбай рывком распахнул дверь. Пока он торопился сюда, в общежитие, ему представлялось, что Николай с Сергеем еще дрыхнут, или гоняют чаи, или просто режутся в карты, и у него ныли пальцы от желания схватить их обоих за шиворот и отматерить от всей своей возмущенной души.

А в комнате было пусто. Две аккуратно прибранные кровати, отглаженные полотенца лежат на подушках. Нигде ни соринки, ни небрежно брошенной вещи, как будто здесь жили не разудалые парни, а женщины-чистюли. В графине, что стоит на подоконнике, прозрачно светится под солнцем чистая вода.

Назырбай заглянул в раскрытый шкаф: там высилась на полке какая-то диковинная колба с непонятным механизмом внутри, — не поленился нагнуться и пошарить взглядом под провисшими кроватями. Ни чемоданов, ни рюкзаков. Уехали, что ли, Сергей с Николаем?..

Ладонью стер Назырбай пот с бугристого лба. Карие глаза с желтыми белками, только что гневно блестевшие, стали как бы пустыми. Он постоял с минуту, размышляя, что могло случиться. В тишине несколько мух с нудным упрямством бились об оконное стекло.

К их монотонному гуденью внезапно прибавилось дребезжанье графина. Вода в нем подернулась мелкой рябью. Назырбай уловил едва различимый гул, похожий на рокот многотонного самосвала, проехавшего вдалеке; в стенах комнаты что-то стронулось с места, зашуршало, и дверцы шкафа настороженно скрипнули.

Снова подземный толчок. Назырбай оценивающе глянул на стены, в который раз убеждаясь, что деревянному бараку все нипочем. Сколько уж трясло его за эти дни, а он лишь кряхтит, старый, обшарпанный, давно, еще до землетрясения, приговоренный к сносу, чтобы не портил вид поселка, и все-таки живой и целый.

Назырбай протопал на кухню. Там комендантша, худая женщина с седыми косичками, кое-как зашпиленными на затылке, макала лепешку в пиалу с чаем и осторожно жевала ее по-детски слабыми челюстями.

— Сергея и этого… Кольку из девятой комнаты не видела? — напористо спросил Назырбай.

— Кажется, ходили тут вечером, а утром не было.

Комендантша достала из кармана папиросу, прикурила от голубого венчика на газовой плите. Тщедушная, в стиранном-перестиранном платье, она выглядела хрупким сонливым воробышком.

— Так где же жильцы? Чего молчишь? — попробовал Назырбай растормошить ее.

Но в ответ услышал неожиданное:

— Будешь кричать — выставлю за дверь.

Воробышек был с характером.

— Двенадцать часов, люди — давно на работе, а эти двое… Где их вещи? — догадался он спросить.

— Джураевские — в камере хранения, а Николай, судя по всему, свои забрал.

Неужели Николай действительно уехал? Но тогда странно, почему он Сергея с собой не увез. Они ж всегда и во всем вместе, куда один, туда — и другой.

— Еще вопросы есть? — лаконично спросила комендантша.

Обдумывая свое, он грубовато бросил:

— Чего одна пьешь? Угости.

Тонкой рукой с коричневыми пятнышками она указала на чайник и стопку пиалушек: дескать, наливай себе сам, — и Назырбай подчинился этому жесту. Но только налил себе чаю, а пить не стал — выдержки не хватило. Сорвался с места, прогрохотал стоптанными кирзовыми сапогами по гулкому коридору, выскочил на улицу. Надо было спешить в бригаду, к Турсынгуль. До смерти хотелось ему увидеть лицо бригадирши, когда она услышит, что Николай скорее всего уехал, раз уж вещи прихватил. Что скажет, как отнесется к этому? Дай бог, чтобы не очень сильно переживала. Все идет к лучшему…

По дороге на головные сооружения газопровода, трясясь в пыльной кабине попутного самосвала, он перебирал в уме, какие слова скажет бригаде. Пусть все почувствуют, что Назырбай был прав, когда выступал против Николая и пытался образумить Сергея. Пусть бригада устыдится того, что помалкивала, а то и мешала ему перевоспитывать этих бездельников.