Онтологическая проблема сегодняшнего Православия в том, что оно, в рамках своего пышного благочестия, как раз притерпелось к отсутствию Христа. Если у протестантов за неимением храмов, иконописи и т. п. присутствие Господа обязательно должно быть ощутимым, явным (в молитве и делах), то у нас всё больше царствуют обряд и ритуал.

И это верно не только для Православной Церкви. Католический священник отец Жак Лев писал, что «отсутствие Бога в жизни стало сегодня чуть ли не одним из её атрибутов…» Более того, «Он отсутствует в той же степени, в какой Ему воздаётся поклонение». Вот почему в одной из бесед отец Александр говорил:

«Что нам оставил Будда? Призыв к освобождению от мира, практику сосредоточенности, пути к просветлению и орден свой. Что оставили Платон, Паскаль, Маркс? Оставили книги, доктрины, учения. Что оставил Христос? Он оставил не дело Свое, не книгу Свою, не доктрину, не учение. Он оставил нам Самого Себя. Прощаясь с учениками, Он сказал: “Я с вами во все дни до скончания века”.

Вы понимаете? “Я с вами!” И суть, и смысл христианства заключается в том, что каждый из нас может внутренне выйти на путь общения с Ним, с Самим Христом, реальным, живым, существующим!

Он живой не в идеях или наследии. Он живой реально, для каждого из нас. Узнать это можно в разные моменты жизни. В молитве, в чтении, просто в сосредоточенном размышлении. И любой христианин, который прошёл хотя бы небольшой отрезок по этому пути, знает, что Христос для него не был когда‑то, а ЕСТЬ. И в этом весь секрет, и в этом тайная сила христианства.

Вовсе не в его учителях, не в его организации, не в его наследии. В этом оно, может быть, и не отличается от других религий и несёт на себе слабости и грехи исторические, как и всё, что делает и создаёт человек. Христианство — это Христос, без Которого ничто не существует в Церкви.

Почему же произошла эта Встреча, почему Божественный мир, в целом непостижимый для нас, стал постижимым через явление Христа Спасителя? Ответ нам даётся в самом Евангелии: “…Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый верующий в Него не погиб" Это и есть свидетельство любви Божественной.

Любовь — это, конечно, человеческое слово. Но это самое сильное из слов… Оно показывает, что в недрах Божественного горит то, что нас касается лишь слабым лучом — иногда, изредка, в самой малой степени».

Но если мы чувствуем, как Господь касается нас, то мы можем идти по жизни свободно, спокойно, ибо дверь в жизнь вечную открыта для нас.

Дух Божий, дарованный служителям Евангелия, делает из боязливых — смелых, из немощных — сильных, из простых — мудрых, из грешных — святых. Отец Александр говорил:

«Одно из замечательных слов Писания — “Сила Божия совершается в немощи ” т. е. в несостоятельности человека; и первыми проповедниками Евангелия были, в общем, люди слабые, люди некрасноречивые, люди, которые выглядели изгоями в современном им античном обществе. Как это всё произошло, до сих пор остаётся чудом. Как могли они распространить Слово Христово по тогдашним городам и селениям? И тем не менее, как говорится в Деяниях апостольских, Дух всё время их вёл. Дух — это сила, которая даётся нам. Мы можем её получить, это нам обещано. Христос говорит, что Он пошлёт Духа каждому. Это не есть какой‑то экстаз, какое‑то витание в облаках. Дух — это сила, которая позволяет человеку осуществлять своё призвание на Земле».

Каждый человек призван соединиться с Христом в глубоком мистическом богообщении. Такая встреча не проходит для человека бесследно. В. Джемс писал, что «переход от нормального сознания к сознанию мистическому отражается в человеке, как переход из замкнутого тесного пространства к необъятно широкому кругозору и в то же время как переход от смятения к покою» [110].

А отец Александр в «Истоках религии» подчёркивает, что из сущностного акта соединения и общения с Богом человек выходит другим. Так что Встреча с Христом не есть только некое переживание, это таинственное взаимодействие Того, Кто встречается, с тем, кто познает. Не случайно батюшка цитирует в той же книге Мартина Бубера, говорившего, что «человек выходит из момента Высшей встречи уже не таким, каким он вступил в неё. Человек …имеет нечто большее, выросшее в нём». Это «большее» — достояние Того, с Кем человек встречается. Святые — это «руки» Христа, которые действуют в мире; и они имеют власть продолжать своё дело в мире через тех, кто обращается к ним в молитве уже после их смерти…

Необходимо сказать, что отцу Александру (он этого не скрывал) трудно было признать святых, прославившихся лишь особой изощрённостью в самоистязании. Он говорил: «…не гнилые верёвки и не столпы делают человека святым… не в этом смысл христианской жизни». Тем более он не мог признать «святость» тех, кто считал, что ради достижения идеологического перевеса можно подвергать репрессиям инакомыслящих.

Этот подход, по словам отца Александра, всегда дискредитировал христианство. Такие люди — худшие враги Христа, нежели любые язычники. Почитание подобных «святых» было для батюшки самым неприятным, что есть в церковной жизни.

Он считал, что христианам иногда необходимо пересматривать отношение к святым прежних веков; и если чья‑то святость была признана ложно, проводить деканонизацию. Ибо если мы поклоняемся ложным святым, это значит, что мы признаем их поступки правильными и отождествляем себя с ними.

Когда Церковь канонизирует какого‑нибудь святого, она лишь определяет свои воспитательные задачи в данный исторический момент. Это человеческий, а не Божественный акт, спустя какое‑то время он может быть признан ошибкой. В небесной иерархии канонизация или деканонизация ничего не меняет. Но люди узнают, на что сейчас ориентирована Церковь по тому, кого в ней почитают.

Г. Федотов писал, что «смена излюбленных культов является драгоценным показателем глубоких, часто незримых прорастаний или увяданий в основных направлениях религиозной жизни народа». Образы известных святых на многие годы определяют смысл жизни людей и наций. А видение целокупного смысла указывает путь историческому развитию целых цивилизаций.

Но и для отдельного человека самый главный вопрос — о смысле жизни. Его осознание должно проходить в свете Евангельских Тайн. «Смысл жизни, — говорил батюшка, — должен быть укоренён в вечном, а не во временном, в Божьем, а не в суетном, человечьем. Человеческую память с собой на кладбище не понесёшь. Вечная память только в Боге».

Когда Господь нас избрал, чтобы мы появились на свет, наше имя (призвание) было «начертано на белом камне», и для нас важно обрести этот «камень», узнать смысл своего существования. «Чем больше человек отгадает своё призвание, тем он будет более счастлив», — говорил отец Александр.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Да будут все едино»

К цензуре, насилию и подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею.

1

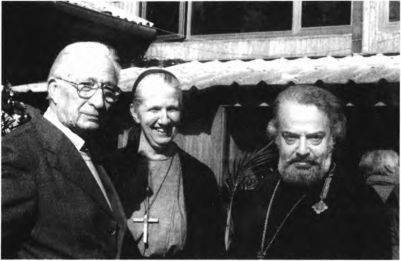

о. Рене Вуайом, малая сестра Клер, о. Аександр Мень. Италия, 1989 г.

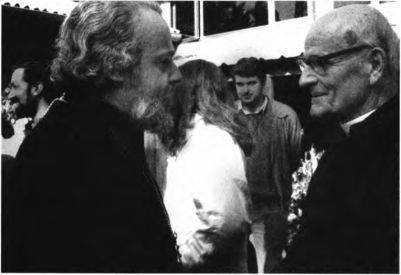

о. Александр Мень, о. Тадеуш Федорович. Италия, 1989 г.

Сегодняшняя действительность, по мнению отца Александра, характеризуется стремлением к единству, к всечеловеческой солидарности, к решению глобальных проблем. И в этом процессе особое место по праву принадлежит верующим в Того, Кто разрушил преграду между Израилем и язычниками, отдал Свою жизнь, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, и заповедал созданной Им Церкви подлинное человеческое братство.

110

Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб, 1992, с. 331.