Если же кто‑то хотел служить в Церкви, отец Александр проверял сначала, как он справляется с простыми поручениями, с семейными проблемами, со своей светской работой, какие отношения устанавливает с людьми в приходе. И благословлял на клиросное, и тем более на священническое, служение, только тогда, когда в мирских делах у человека всё было в порядке. Он считал, что если член Церкви не может сделать свою жизнь Божьей в миру, то тем более он не сможет стать настоящим христианином, превратившись в служителя алтаря!

Часто к такой деятельности стремятся люди, не имеющие истинного призвания, а просто уставшие от беспорядочной светской жизни, думающие с помощью внутрицерковной дисциплины, церковного устава внести смысл в своё сумбурное существование. Превращая Церковь в некий психоневрологический санаторий, они и становятся основными носителями и хранителями мёртвой религиозности.

Им кажется, что Церковь — это место, куда можно прийти после работы, посмотреть на лампадки, послушать хорошее пение. Отец Александр не возражал против желания отдохнуть душой в Церкви, но у него вызывало глубокое отвращение представление о храме как о месте, где можно, например, «заниматься вокалом, отрабатывать репертуар». С огромной горечью он говорил, что Господь Иисус пришёл на землю вовсе не для того, чтобы здесь занимались вокалом. И не для того, чтобы привнести новые виды пения.

Батюшка по опыту знал, что люди, особенно новоначальные, которые сразу устремлялись на клирос, потом плохо усваивали настоящую молитву, не понимали христианского служения и Евангельской проповеди. Такие люди очень быстро отпадали от настоящей христианской жизни. Более того, становились от неё дальше, чем были, когда только пришли в храм. Отец Александр считал такую профанацию христианства самой большой угрозой для Церкви.

Всем, кто был знаком с отцом Александром много лет, запомнилась бесконечная мудрость и бережность, с которыми он вёл своих духовных чад. В пастырском воспитании личности у него был такой план: «Человек замыкающийся должен учиться общаться с братьями, сёстрами; человек, который чрезмерно общается, “размазывает себя по стенке”, — тот должен немножко собраться; человек негибкий должен учиться смирению. На нашем языке смирение — это открытость, т. е. способность видеть, слышать и понимать. Смирение — это трезвость по отношению к себе, а ни в коем случае не компромисс со злом».

Отец Александр делал выводы о том или ином призвании человека на основании результатов, которых добивались его ученики в своей непосредственной работе или в исполнении данных им поручений.

У отца Александра всегда было много идей, и ему в самом деле нужны были деятельные помощники. Например, некоторых прихожан он привлекал к работе над книгами. Много времени и сил занимали сверка по словарям и энциклопедиям, библиографическая работа, редактура, корректура, машинопись, консультации со специалистами в узких областях знаний, подбор фотографий.

В последние годы отец Александр стал вовлекать своих духовных детей в различные общественные мероприятия. Творческую интеллигенцию он пытался объединить, создав в 1989 году общество «Культурное возрождение». Тех, чьи интересы лежали в области изучения и преподавания Библии, отец Александр ввёл в состав редакции журнала «Мир Библии». Достаточно крепких душою и желающих послужить ближнему он направил на работу в группу милосердия при Республиканской детской клинической больнице. Кроме того, незадолго до своей гибели он открыл Воскресную школу, в которой также должны были работать члены его прихода.

«Служение людям, — говорил он, — должно быть таким же повседневным делом, как еда и питье» [55]. «Некоторые имеют такую возможность помогать постоянно, другие же должны активно искать случаев служить людям. Возможности послужить бывают разные, так как вокруг нас достаточно заблудших и печальных, нуждающихся и больных, старых, которые ждут помощи… само служение есть по существу форма Богослужения, форма молитвы». И всегда нужно помнить, что «вера без дел мертва».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Смыслообразование

«Дух дышит, где хочет»

1

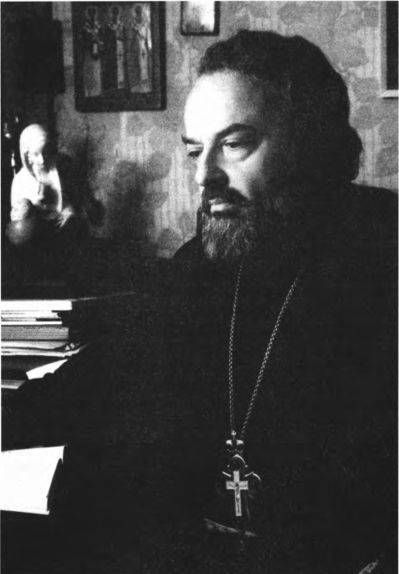

о. Александр Мень. Новая Деревня. 1989 г.

Подобно пророкам Ветхого Завета и учителям Церкви отец Александр обогащает для нас церковное предание своим непосредственным духовным опытом. Тот, кто черпает Истину из Священного Писания и опирается на апостольское Предание, обновляет понимание Откровения для своих современников.

В книге «На пороге Нового Завета» батюшка писал: «Учение о постоянно обновляющемся Откровении было положено Самим Иисусом Христом, а потом апостолом Павлом в основу Евангельской проповеди. Она была неотделима от Писания, заповеди и пророчества которого приобретали в устах Иисусовых новое значение… Ученики Христа видели в Нём Учителя, который имел власть истолковывать Слово Божие» [56]. Но и сами ученики Господа, наделённые даром пророчества от Святого Духа, также имеют власть истолковывать Священное Писание, раскрывая его смысл своим современникам.

Дух обновления заложен в Церкви. «Церковь, — приводил отец Александр слова Иоанна Златоуста, — вечно обновляема». Реформаторство присуще ей изнутри, и только поэтому она может успешно бороться с приспосабливающимся ко всякому времени язычеством. Современный западный богослов Анри де Любак писал: «Чем больше растёт человечество, тем больше оно изменяется, тем более должна обновляться Церковь. Из древнего, ревниво сохраняемого своего сокровища она умеет черпать новое. Но её отношения с Иисусом Христом не меняются».

Условия прихода «новой весны», по Любаку, — «открытость и обновление». Однако он же предостерегал: «Открытость, которую от меня требуют, должна стать выражением моей укоренённости в главном. Обновление, которому я должен способствовать, должно вытекать из моей верности Церкви …

Горе мне, если погонюсь за чисто человеческими новшествами, чей мгновенный пыл подобен теплоте ещё не остывшего трупа, если я сам захочу худо–бедно составить своё кредо, извлечённое из глубоких колодцев истины, вместо того, чтобы опереться на ту мудрость и чистоту, коими Небесный Супруг навеки наделил Церковь Свою! Смогу ли я сохранить понимание того, что только моя связь с Преданием, вовсе не обременяющая, но укрепляющая меня, станет для меня основой плодотворной отваги!»

[57]. Эта богословская позиция несомненно близка отцу Александру, в ней выражена суть одновременного движения в сторону укрепления традиции и в направлении обновления смысла.

Благодаря своему пророческому дару и способности к синтетическому восприятию мира, отец Александр сумел перевести многовековой опыт Церкви, её Предание на язык современности. Он сформулировал ясную систему главных ценностей христианской жизни. Она стала синтезом лучшего, что создала человеческая мысль за последние две тысячи лет, и эта открытая система помогает сегодня войти в самый центр Евангельского Благовестия людям, отстоящим от него на двадцать веков, говорящим на языках, вовсе не укоренённых в Священном Писании.

Раз Библия записывалась в определённой традиции, считал отец Александр, она нуждается в современных толкованиях, иначе люди не смогут её читать, и она перестанет воздействовать на Церковь. Батюшка видел свою задачу в том, чтобы научить нас любви к Священному Писанию. Он считал, что Библия — это самые драгоценные страницы из всех, когда‑либо написанных людьми, но «это не научный материал для интеллектуальных упражнений, и её нельзя читать, как любую другую книгу… Писание похоже на звёздное Небо. Чем больше в него смотришь, тем больше видишь звезд…» Читая Священное Писание, человек должен научиться прикладывать то, что сказано в нём, к своей жизни.