Фейн умасливал своих чаровниц портвейном "Кавказ", также являвшимся неотъемлемой частью его системы эстетических координат.

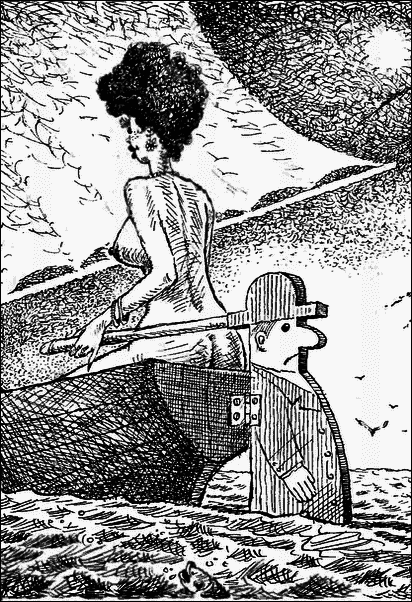

Никогда мне не забыть этого парада уродов! Перед нашим с Павликом ошеломленным взором промелькнуло столько кривых ног, выпирающих ключиц, кряжистых торсов портовых амбалов, вытравленных перекисью волос, чугуннолитейных икр, плохо пропеченных лиц, всего этого безбровья и нездоровой одутловатости, что я до сих пор поражаюсь, как столь сильные потрясения, испытанные нами в самом деликатном возрасте, не истребили в нас нормального гетеросексуального начала.

В общем, созерцание фейновского паноптикума оттенило период подготовки к выпускным школьным экзаменам каким-то кафкианским колоритом. Потом я поступил на факультет журналистики одного московского института, название которого было известно всем, хотя в ту пору почему-то не значилось в справочнике "Куда пойти учиться". Этот институт, основанный, как поговаривали, Молотовым, внес немалый вклад в формирование в нашей стране наряду с трудовыми династиями металлургов, горняков и механизаторов, династий дипломатов, внешторговцев и журналистов-международников. Фейн стал студентом технического ВУЗа с длинным наименованием, сочетавшим в себе какую-то бывшую лженауку, а также ряд отраслей, в которых мы отстали от наиболее развитых капстран на два поколения. Павлик же, долгое время находившийся во власти своей флегмы и лишь в последний момент внезапно остановивший свой выбор на геолого-разведочном институте, экзамены завалил и в течение двух последующих лет по вполне понятной причине отсутствовал, накручивая хвосты самолетам на военном аэродроме в восточной Сибири.

Возможно, именно отсутствие рассудительного и спокойного Павлика сыграло зловещую роль в той коллизии, которой было суждено развести нас с Фейном на годы. Вдвоем, плечом к плечу, мы были в состоянии выдерживать безудержный напор материализовавшихся эротических фантазий молодого гения. Один же я был бессилен.

Как-то зимой, в начале второго семестра. Фейн приперся ко мне домой с очередной избранницей, чья фигура, на мой взгляд, могла отправлять одну-единственную функцию: идеальной самоходной модели для изучения геометрии Лобачевского. Пересекающиеся параллельные были облечены в сиреневый кримплен.

- Альбина, — басовито представилась фейновская малютка и отрывистым жестом номенклатурного работника протянула мне свою здоровенную лапищу

- Карлос, дон, — буркнул я, досадуя на неурочный визит, и, язвительно скосившись на кавалера, галантно изогнулся, якобы для того, чтобы припасть к ручке, а затем отпрянул, якобы припомнив, что руки приличествует целовать только замужним дамам.

Успеха моя пантомима не имела: бухая тяжелыми сапожищами на "платформе", сиреневая фея прошествовала в угол, плюхнулась там в глубокое кресло и закинула ногу на ногу, явив взорам двух юных идальго бирюзовые штаны на резинках.

- Клянусь честью, ты своего добился, старик Фейн, — шепнул я. — Она страшнее твоей тетки.

- Какой еще тетки?

- Да атомной бомбы, какой же еще-то?

- Ты кретин, — заметил Фейн. — И ты ничего не понимаешь. Поставь-ка лучше музыку.

- У вас "Дилайлы" Тома Джонса нету? — послышалось из угла.

Повинуясь мгновенному импульсу, я поставил кассету с записью диска "Параноид" группы "Блэк Сэббэт".

- Так чего же именно я не понимаю, старик Фейн? — осведомился я.

Он начал горячо и сбивчиво лопотать о декадентах, Бодлере и особом даре улавливать в прекрасном отталкивающее и наоборот.

- Ты бы лучше Бодлера не трогал, паршивец, — произнес я задушевно. — И декадентов тоже. Гумилев в гробу ворочается. Ни фига себе акмеизм! — И я выразительно посмотрел в угол.

При всей своей неевклидовой сущности Альбина, видимо, почувствовала, что атмосфера накаляется, и решила ее разрядить:

- Слышали про Гольфстрим? Прибегает Петька к Василию Ивановичу: "Василий Иваныч! Гольфстрим замерз!" А тот ему: "Сколько раз, Петька, повторять, чтоб не брали в дивизию евреев!"

Я вытаращился на Альбину, исчерпав за мгновение весь ресурс природного магнетизма. Моего взгляда хватило бы, чтобы испепелить кубометр осиновых дров, но существо в кресле казалось неуязвимым. Я перевел глаза на Фейна и успел отметить на его лице печать ласкового идиотизма.

- А хотите, братцы, я вам погадаю? — спросил я, сам не знаю почему.

- Ой, давайте, — активизировалась фейновская мамзель. — Жутко интересно, правда, заяц?

Боже, неужели в качестве длинноухого врага капустных плантаций выступал мой несчастный друг?

- Конечно, заяц, — добродушно сказал Фейн.

Вот так, уже два зайца! Я чувствовал себя лишним на этом празднике зоофилии. Достав из ящика письменного стола колоду карт, я начал медленно ее тасовать.

- На трефового короля и бубновую даму, —заказала Альбина.

- У меня свой творческий метод, — отрезал я. — Принцип первый: чтобы карты не соврали, на них нужно посидеть. — И протянул ей колоду.

Альбина с готовностью взгромоздилась на карты своей внушительной плотью и для верности даже немного поерзала:

- Хватит?

- Еще немного... Теперь - хватит, — определил я. — Сейчас узнаем, на чем сердце успокоится.

И я начал гадать - в первый, да и в последний раз в своей жизни.

- Братец Фейн у нас будет... пиковая дама? Нет, не дама... А будет он - бубновый туз! А Альбиночка у нас будет - джокер. Тэк-с... Пять червей в одном ряду - не накликать бы беду... А с чего бы здесь валет? А вот - казенный дом. Нет, два казенных дома. Два казенных дома и пиковый интерес.

Конечно, всей ахинеи, которую я нес, за давностью срока не упомнить, да и не стоит оскорблять ею бумагу. Развязка наступила, когда я, наморщив лоб и прищурив левый глаз, провозгласил:

- Жить вы будете долго, но скверно. А на третьем году пятилетки ты, Альбиночка, по неосторожности от Фейна понесешь и родишь ему на радость чемодан свиной кожи.

Вот тут-то Фейн и рассвирепел. Я увидел, что его лицо приобретает явственный бурый оттенок. Он вскочил:

- Пойдем отсюда, заяц. — Он схватил Альбину за руку и буквально выдернул ее из кресла, как свеклу из суглинка. Не говоря ни слова, протащил в прихожую, будто маленький решительный буксир груженную щебнем баржу, сорвал с вешалки оба пальто, свое серое и ее бежевое - она только вертела головой, ничего не понимая, — и гулко хлопнул дверью.

Чего крамольного Фейн нашел в моей дурацкой болтовне - я так и не узнал и теперь вряд ли когда-нибудь узнаю. Неужели чемодан?..

Письмо, полученное мною вскоре от Павлика, дышало беспокойством: "Что вы там с Фейном не поделили? Почему он так уверен, что ты сучий потрох? Не могли меня дождаться?" и т.д. Павлик тогда не знал еще, что ему предстоит стать единственным звеном, связующим двух прежних товарищей.

Он вернулся по весне, претерпев три визуально различимых изменения. Подрос, раздался в плечах и отвердел лицом. Некоторое косноязычие, а также странную привычку, сидя у стены, откидывать голову назад и елозить стриженым затылком по обоям, я отнес на счет остаточных явлений воинской службы.

В честь его возвращения мы пошли в "Сайгон". Этим своим (неофициальным, разумеется) названием скромный пивной бар неподалеку от Киевского вокзала был обязан буйству нравов и моральной распущенности своих завсегдатаев. Драматургия московского "дна" порождала сцены, вызывавшие у их невольных свидетелей смутные, но прочные ассоциации с прифронтовым городом Юго-Восточной Азии.

Мы пренебрегли первым этажом, сомнительным украшением которого служили пивные автоматы, и поднялись на второй, отданный во власть официантов, преимущественно крепких молодых парней в синих форменных пиджаках и синих же "бабочках" с уныло свисающими вниз, наподобие гуцульских усов, крылышками. Свободных мест было мало, и нас подсадили за стол к мужчине лет пятидесяти, в очках и с прической "волной". Ни о чем нас не спрашивая, официант принес нам с Павликом по суповой тарелке вареных креветок, третью - для мусора и шесть кружек пива. Разнообразие в "Сайгоне" не поощрялось.