В книгах известного советского специалиста минного дела полковника И. Г. Старинова (1899–2000) указывается, что немцы первыми применили планомерное минирование в массовом масштабе для прикрытия своего отхода из Франции на так называемую «линию Зигфрида» в марте 1916 года. Однако из воспоминаний генерала Эриха фон Людендорфа следует, что в действительности немцы разработали и осуществили план «Альберих». Этот план предусматривал эвакуацию войск из французской дуги на заранее подготовленные позиции «Зигфрид». В рамках этого плана предусматривалось массированное разрушение дорог, мостов, зданий и сооружений в полосе до 15 км перед оборонительными позициями, а также вывоз всего имущества, пригодного для использования противником. О минировании Людендорф не упоминает даже вскользь. Похоже, что Старинов выдал желаемое за действительное.

Дело в том, что специально разработанных противопехотных мин тогда еще не было. В качестве мин использовали обычные артиллерийские снаряды, у которых артиллерийский взрыватель заменялся на специальный взрыватель нажимного действия, имевший такой же (или почти такой же) внешний вид, что и обычный снарядный взрыватель. Эти снаряды обычно зарывали в дно траншеи, в пол оборонительного сооружения, в полотно дороги.

Немцы, кроме того, использовали взрыватели замедленного действия, взрывавшие снаряд в течение 48 часов после приведения в действие. Эти снаряды было невозможно найти, т. к. их зарывали таким образом, чтобы не было видно. В ряде случаев подобное минирование приводило к отказу французских и английских солдат возвращаться в свои окопы.

Однако мины нашли довольно широкое применение в ином качестве, а именно как солдатское средство мести за погибших товарищей, способ выплеснуть накопившееся раздражение, усталость, выразить ненависть к солдатам противника, даже своего рода развлечение, циничный солдатский юмор. Вот что писал в те дни один из немецких офицеров:

«Люди в траншеях тратят целые дни, превращая каждый блиндаж в смертельную ловушку и наиболее невинные вещи становятся адскими машинками. Некоторые блиндажи взлетают на воздух при открывании дверей. Чертежный стол с несколькими лежащими на нем книгами — ловушка и от каждой книги тянется электропровод к заряду, способному уничтожить взвод. Граммофон, оставленный на столе и играющий пластинку тоже ловушка и он взорвется, когда мелодия закончится. Разбросанные груды банок тушеной говядины превратились в дьявольские снаряды гибели. Перед траншеями кладут сотни мин натяжного действия. …Действительно я никогда не думал, что британский Томми обладает такой дьявольской изобретательностью».

М. Кролл пишет, что использование мин (и других средств) с целью причинения потерь противнику вне связи с решением тактических задач и чисто военной необходимостью вообще, весьма характерно для Первой мировой войны, которую он справедливо называет грандиозной бойней.

Знаменательным событием в развитии минного оружия стал прорыв 15 сентября 1916 года 32 английскими танками позиций немцев на реке Сомма. Успех был потрясающий: немецкий фронт был прорван на ширине 5 км, а в глубину до 40 км! Новому оружию нечего было противопоставить. Пулеметы против брони были бессильны, обычные полевые пушки эффективно бороться с танками не могли, на разработку специальных противотанковых пушек с высокой начальной скоростью снаряда требовалось время.

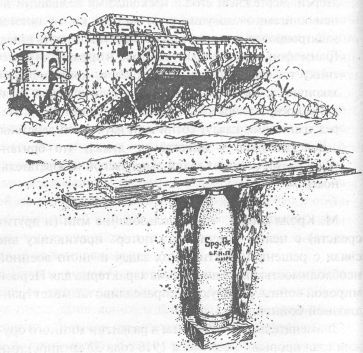

Немецкая импровизированная противотанковая мина, изготовленная из артиллерийского снаряда

Единственным средством, способным остановить танки, оказались мины. Сначала немцы поступали просто: зарывали в землю вертикально артиллерийские снаряды, взрыватели которых оставались выше поверхности земли. Они стали первыми противотанковыми минами. Затем немцы импровизировали много типов мин, включая деревянную ящичную мину, которая имела размеры примерно 36 × 41 × 5 см и весила около 5,5 кг. Двадцать 200-граммовых шашек В В (4 кг) помещались в ящик, который закапывали на глубину 25–26 см. Взрыв инициировала ручная граната, помещенная у одной из стенок ящика таким образом, чтобы детонирующий шнур проходил через отверстие в стенке ящика наружу. Мины взрывались от нажатия гусеницей танка или с пульта управления.

Однако противотанковые мины, импровизированные из снарядов либо изготавливавшиеся во фронтовых условиях, были очень ненадежны и опасны в применении. Поэтому немцы срочно разработали и запустили в промышленное производство стандартную противотанковую мину. Она состояла из просмоленного деревянного ящика размером 33 × 23 × 15 см. Заряд состоял из 3,6 кг пироксилина. Подпираемый пружиной брусок поперек верхней крышки мины опускался вниз под давлением гусеницы танка, заставляя взрыватель сработать.

Использовался также способ установки мин перед проволочным забором в двух метрах от него в сторону противника. К каждому третьему столбу забора привязывали проволоку, идущую к ящику со взрывчаткой, закопанному в двух метрах от забора. Когда двигающийся английский танк сваливал столб забора, заряд взрывчатки взрывался под днищем танка, уничтожая машину и экипаж. Эту простейшую мину следует считать первой противотанковой противоднищевой миной.

Хотя результат первой танковой атаки 15 сентября 1916 года в конечном итоге оказался скромным, и настоящего успеха танки добились лишь во время сражения при Камбре в ноябре 1917 года, немцы оказались весьма предусмотрительными, начав фабричный выпуск противотанковых мин еще в декабре 1916 года. До конца войны они выпустили их почти 3 миллиона штук. Прискорбно, что информация относительно деталей устройства этих мин промышленного производства не сохранилась.

Немцы после войны подсчитали, что потери танков союзников от мин были существенны. Так, англичане потеряли на минах 15–28 % танков во время сражений при Сен-Мишель, Катале-Бони, Сель и Мёз/Аргонь. Известный немецкий теоретик и практик применения танковых войск генерал, Гейнц Гудериан в своей книге «Внимание, танки!» (была написана в 1937 году) указывал, что только с конца июля до середины ноября 1918 года (за 3,5 месяца) французы потеряли на минах 87 танков.

Немцы первыми пришли к выводу о том, что мины способны принести успех при выполнении двух обязательных условий:

1. Мины следует устанавливать в несколько длинных рядов; отдельно установленные мины или небольшие группы мин неэффективны.

2. Минное поле надо прикрывать огнем пулеметов и артиллерией; пулеметы исключат эвакуацию экипажа поврежденного танка и не позволят организовать буксировку танка в тыл; артиллерия добивает поврежденный танк.

Немцы выработали и первый стандарт противотанкового минного поля: между минами 2 метра, между рядами мин тоже 2 метра, рядов мин 2–3.

Успехи немецкого минного оружия заставили союзников обзавестись средствами преодоления минных полей. В 1918 году англичане на базе танка «Mark V» создали танк-тральщик. Он толкал впереди себя несколько тяжелых катков диаметром 60 см каждый, нанизанных на единую ось, рычаг от которой другим концом крепился к корпусу танка.

Этот трал разработала механизированная полевая рота королевских инженеров (Mechanical Field Company, Royal Engineer). О существовании у англичан танка-тральщика упоминают в своих работах Гудериан и другой известный немецкий теоретик танковых войск Л. Р. фон Эймансбергер.

Союзники, полагая, что появление немецких танков не заставит себя долго ждать, тоже предприняли меры по разработке противотанковых мин. Англичане выпустили три образца мин: первый в виде отрезка трубы, второй из артиллерийского снаряда, третий был ящичной миной. Последний образец разработало в начале 1918 года экспериментальное отделение Корпуса королевских инженеров.

Она представляла собой деревянный ящик размерами 46 × 36 × 20 см, содержащий 6,35 кг пироксилина. Мина инициировалось за счет опускания шарнирно закрепленной крышки, которая использовала нажимной рычаг, связанный с детонатором.