Геометрическое диво, которое видит Данте, сочетание лица и круга, невозможно в обычной евклидовой геометрии. О неевклидовом зрении Данте много раз говорил Павел Флоренский. И неудивительно. Ведь П. Флоренский открыл внутреннюю сферическую перспективу в византийской архитектуре и древнерусской живописи.

При проекции на сферу точка перспективы не в глубине картины, а опрокидывается внутрь глаза. Изображение как бы обнимает вас справа и слева — вы оказываетесь внутри иконы. Такой же сферой нас охватывают округлые стены и купола соборов, и именно так же видит человек небо. Это сфера внутри — гиперсфера, где верны законы геометрии Н. Лобачевского, — мир специальной теории относительности. Если же выйти из храма и взглянуть на те же купола извне, мы увидим сферическую перспективу общей теории относительности.

Человеческий глаз изнутри — гиперсфера, снаружи — сфера, совместив две проекции, мы смогли бы получить внутренне-внешнее изображение мира. Нечто подобное и видит Данте в финале «Божественной комедии». Лик внутри трех огненных кругов одновременно находится снаружи, а сами круги переплетены. Это значит, что постоянно меняется кривизна сияющей сферы — она дышит. Вдох — сфера Римана, выдох — гиперсфера Лобачевского и обратная перспектива Флоренского.

Внутренне-внешняя перспектива появилась в живописи начала века. Вот картина А. Лентулова «Иверская часовня». Художник вывернул пространство часовни наружу, а внешний вид ее поместил внутри наружного изображения. По законам обратной перспективы вас обнимает внутреннее пространство Иверской часовни, вы внутри него, хотя стоите перед картиной, а там, в глубине картины видите ту же часовню извне с входом и куполами. Метаметафора дает нам такое зрение.

Инверсия внутреннего и внешнего, выворачивание в космическое пространство — это главный потаённый ключевой образ в творчестве Даниила Хармса. Главная космическая инверсия происходит у Хармса в произведении «Гамма-сундук». Этот сундук — своего рода ларец Кощея. Через него можно вывернуться в космос. Название «гамма» имеет сразу три значения: гамма-излучение, пронизывающее вселенную; гамма — символ мировой гармонии, дающей человеку путь во вселенную; и, наконец, гамма-сундук — это сундук мага, опять же при анаграммном выворачивании.

Сам образ сундука в основе космологии. В старинной космографии Козьмы Индикоплова земля изображена как гора внутри хрустального сундука небес. Выйти из этого хрустального сундука — значит обрести пространство иной вселенной. С героем Хармса это происходит по законам геометрии многих измерений.

«Человек с тонкой шеей забрался в сундук и начал задыхаться… Ой! Опять что-то произошло! Боже мой! Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю… А это еще что такое? Почему пою?

Кажется, у меня болит шея…

Но где же сундук?

Почему я вижу все, что находится у меня в комнате?

Да никак я лежу на полу!

А где же сундук?

Человек с тонкой шеей сказал:

— Значит, жизнь победит смерть неизвестным для меня способом».

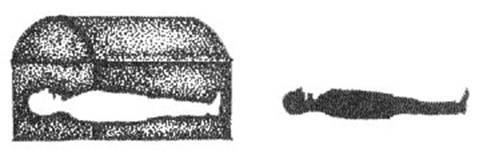

Такое выворачивание вполне возможно при соприкосновении нашего пространства трех измерений с пространством четырехмерным. Объясню это по аналогии перехода от двухмерности к трехмерности. Начертим плоский двухмерный сундук и поместим в него, вырезав из бумаги, плоского двухмерного героя. Разумеется, на плоскости ему не выйти из замкнутого контура; но нам с вами ничего не стоит вынести плоскатика из плоского сундука, а затем положить его рядом с тем сундуком на той же плоскости. Двухмерный человек так и не поймет, что случилось. Ведь он не видит третье, объемное измерение, как мы не видим четвертого измерения. Вот что произошло с героем Даниила Хармса. Всякое описание антропной инверсии в поэзии от Низами до Данте, от Аввакума до В. Хлебникова, от В. Хлебникова до Д. Хармса с поэтической точки зрения есть движение к метаметафоре.

Для себя я могу найти некую условную точку отсчета рождения метаметафоры — год 1963.

Вслед за Лобачевским и Хлебниковым хотелось шагнуть в то пространство внутренней сферы, где через точку вне прямой можно провести две или бесконечное количество параллельных. Я вновь и вновь перечитывал чугунную эпитафию на могиле Лобачевского в Казани, тщетно искал там упоминание о его геометрии. Зато пятитомник Хлебиикова в университетской библиотеке брал беспрепятственно для дипломной работы «Лобачевский, Хлебников и Эйнштейн».

Надо было сделать какой-то шаг, от чего-то освободиться, может быть, преодолеть психологический барьер, чтобы найти слова, хотя бы для себя, четко очерчивающие новую реальность.

Однажды я сделал этот мысленный шаг и ощутил себя в том пространстве:

Переход от плоского двухмерного видения к объему был грандиозным взрывом в искусстве. Об этом писал еще кинорежиссер С. Эйзенштейн в книге «Неравнодушная природа». Плоскостное изображение древнеегипетских фресок, где люди подобно плоскатикам повернуты к нам птичьим профилем, вдруг обрели бездонную даль объема в фресках Микеланджело и Леонардо. Понадобилось две тысячи лет, чтобы от плоскости перейти к объему. Сколько же понадобится для перехода к четырехмерию?

Я написал в то время два стиха, где переход от плоскости к объему проигрывается как некая репетиция перед выходом в четвертое измерение.

Снова и снова прокручивалась идея: можно ли, оставаясь существом трехмерным, отразить в себе четвертое измерение? Задача была поставлена еще А. Эйнштейном и Велимиром Хлебниковым. А. Эйнштейн считал, как мы помним, что человек не может преодолеть барьер. В. Хлебников еще до Эйнштейна рванулся к «доломерию Лобачевского».