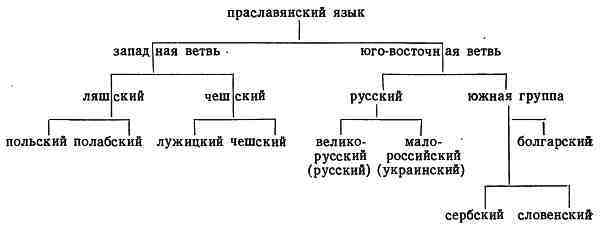

После Й. Добровского теории разделения славянских языков на две ветви довольно долго придерживались даже такие выдающиеся филологи, как П. Шафарик, Б. Копитар, Ф. Буслаев, И. Гебауер; в 1865 году А. Шлейхер предложил, согласно этому принципу, следующую схему родословной славян[75]:

Однако вскоре вместо деления общеславянского языка на две ветви вновь было принято первоначальное деление на три ветви.

Если не принимать во внимание доктрину Благослава 1571 года, эта идея возникла в России в результате стремления выделить русский язык из остальных языков в качестве самостоятельной ветви. Первым выдвинул и отстаивал теорию разделения языков на три ветви русский ученый А. Востоков, его последователями были М. Максимович, И. Срезневский, В. Григорович, А. Будилович и др. Новая система встретила и за пределами России более широкое признание, чем система Добровского и Шлейхера.

Однако представители сравнительного языкознания выступили против подобной классификации (мы уже упоминали труды И. Шмидта[76]), а также против теорий происхождения славянских языков, и все родословные славян были окончательно отвергнуты. Ограничимся разбором концепции В. Ягича — в настоящее время старейшего представителя славянской филологической школы, — концепции, которая полностью согласуется с данными о древнейшем периоде славянской истории.

В. Ягич признает большую ценность теорий И. Шмидта и считает, что зачатки позднейших славянских языков существовали уже в общеславянском языке и что порядок их территориального распространения уже тогда соответствовал их расположению в настоящее время. Когда же эти диалектные зачатки были перенесены на исторические места обитания славян, то здесь они окончательно обособились так, что одновременно образовали три различные группы, из которых каждая объединяла наиболее близкие языки:

1) русская группа с русским и украинским языками;

2) западная группа с языками чехословацким, польским, лужицко-сербским и полабским;

3) южная группа со словенским, сербо-хорватским и болгарским языками[77].

Процесс дифференциации и разветвления языков, конечно, протекал не всегда определенно, а в окраинных областях иногда имело место и скрещивание. Но это не исключало деления общеславянского языка на три группы, поэтому интересно проследить, в какой мере топография славянской прародины и ее рельеф способствовали этому делению. Перед народом, рост численности которого заставлял его распространяться за пределы своей прародины, помещенной нами к северу от Карпат между реками Вислой и Днепром, открывались три больших пути. Первый путь ведет на запад: это легко доступный путь, так как Висла, так же как и Одер, едва ли была серьезным препятствием. Таков же второй путь, ведущий к бесконечным просторам России. Путь к северу был прегражден морем, а также озерами и болотами[78]. Путь к югу преграждался цепью Карпатских гор, однако по краям этого хребта было достаточно места для проникновения народа двумя путями по направлению к Дунаю. Это и был третий путь. Итак, топографические условия прародины славян также чрезвычайно способствовали делению славян на три группы, так как люди могли расселяться лишь по направлению к западу, югу и востоку.

Следовательно, разделение славян на три большие группы основывается не только на лингвистическом различии, но и на расположении и ориентации их прародины. Черта, отделяющая отдельные группы, соответствует приблизительно границе между бассейнами Черного и Балтийского морей. Одни следовали по течению рек на запад и на север, другие на север, восток и юг. Разделение славян на две большие культурные группы, на обосновании которого мы остановимся ниже, зависит от того, к какому из этих двух бассейнов они относились[79].

Часть вторая

Происхождение южных славян

Глава V

Теории южного движения славян

Хотя прародина славян была расположена к северу от Карпатских гор, тем не менее известно, что в историческую эпоху большие группы славян обитали к югу от этого хребта и не только в Венгерской котловине, но и в областях восточных Альп и дальше почти по всему Балканскому полуострову.

Эти группы славян, двинувшихся к югу и тем самым отделившихся от северных славян, получили название южных славян в отличие от остальных, оставшихся на севере.

Когда именно произошло отделение южной ветви от общего ствола и к какому периоду относится продвижение и распространение славян этой ветви на юг от Карпатских гор и дальше к югу от Дуная — на этот вопрос отвечали различно. В решении этого вопроса определялись три направления[80].

Ученые первого направления, опираясь на ряд доводов, о которых мы уже упоминали и к которым еще вернемся ниже, считали теорию северной прародины славян ошибочной. Они определяли прародину славян не к северу, а к югу от Карпат, в области венгерского течения Дуная и на Балканском полуострове. Вследствие этого они считали, что самого факта проникновения славян с севера на Балканы не существовало. Перед ними не вставал вопрос, когда и как это произошло, ибо они считали, что южные славяне — предки будущих словенцев, хорватов, сербов и болгар — издавна обитали на своих исторических местах жительства. Это так называемое автохтонистское направление в историографии южного славянства; представители его охотно называют себя «славянской» школой в противоположность другой школе — «немецкой», или «берлино-венской». С позиций автохтонизма они высказывались и по вопросу о славянах в Германии (см. ниже, стр. 98).

Второе направление, названное выше «немецким», было названо так потому, что его возглавили немецкие историки. Как в своих общеисторических трудах, так и в статьях, специально посвященных движению южных славян, они придерживаются данных истории и не признают в отличие от первого направления пребывания славян на юге до того времени, пока о них непосредственно не появляются сведения в исторических источниках. Если исключить все недостоверные сообщения, это означает, что славяне появились здесь лишь в VI веке. На этом основании общее заключение историков второго направления сводилось к тому, что южные славяне появились на юге от Савы и Дуная внезапно и только в VI веке, а к Дунаю, в северную Венгрию, пришли незадолго до этого, во всяком случае не ранее V века.

Наконец, представители третьего направления, отрицая в принципе автохтонизм, все же заимствуют из него некоторые второстепенные доводы для доказательства пребывания славян в Венгрии (Уграх), в Альпах и на Балканах до V–VI веков, хотя об автохтонности их в этих областях говорить нельзя.

Однако в мнениях отдельных историков первого и третьего направлений имеется немало различий, связанных с тем, в какой степени и сколь критически они принимают доказательства. В зависимости от этого они определяют дату обитания славян к югу от Карпат. Одни идут вслепую и огульно принимают любой, самый предположительный, довод, другие более критически относятся к системе доказательств; первые, естественно, видят славян повсюду, другие же — лишь в определенных областях.

Остановимся подробнее на указанных трех направлениях.

Представители первого направления в целом решали эту проблему очень просто, объявляя славянами все народы, известные в древности на юге, а именно иллирийцев, паннонцев, фракийцев, даков и гетов, более того, македонцев или эпиротов и даже древнейших обитателей Греции.

Основываясь на исковерканных и искаженных названиях, которые они принимали в качестве славянских, они, разумеется, находили славян всюду: от Боденского озера и Венеции до устья Дуная и до Царьграда[81]. Все якобы было когда-то славянским. Направление это получило широкое распространение уже в XVII и XVIII веках. В конце XVIII и начале XIX века, когда идея национального возрождения проникла в литературу славянских народов, этому направлению не сумели противостоять даже такие крупнейшие славянские исследователи и высокообразованные люди, как, например, П. Шафарик; да и ныне, когда история и лингвистика далеко продвинулись вперед, когда вполне разработан их научный метод, из научного обихода все еще не устранены книги, в которых мы читаем, что иллирийцы или фракийцы были собственно славянами.

75

См. Приложение к VII тому Зап. Акад. наук, ч. 2, СПБ, 1865, а также Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, 1856, стр. 1–27.

76

См. выше, стр. 22.

77

„Archiv für slavische Philologie“, XX, стр. 21 (XVII, стр. 71).

78

Впрочем, и болота в бассейне р. Припяти, составлявшие северную часть славянской прародины, были мало заселены, а жители их были недостаточно сильны, чтобы эффективно расселяться по северным районам, густо населенным в то время прусскими и литовскими племенами.

79

См. выше, стр. 43.

80

См. „Slov. star.“, II, 71–101.

81

Подробности см. в „Slov. star.“, I, 41 и сл., а также II, 73–93.