Индийские священные тексты говорят нам: «Эта Вселенная существовала в виде Тьмы, неощутимой и лишенной каких-либо отличительных особенностей, непостижимой для разума, непознаваемой и полностью погруженной…» В этой тьме, погрузившись в воды пространства-времени, «спал на свернувшейся змее Верховный Бог». Почему эту змею именуют Сешой, что означает «остаток?» Согласно французскому ориенталисту Алену Даниэлу, «если творение ликвидируется, оно не может исчезнуть полностью; должен сохраниться некий неуловимый зародыш всего, что было и будет, чтобы мир мог возникнуть вновь. Именно такой остаток разрушенной Вселенной воплощает змей, плавающий в безбрежном океане и образующий ложе, на котором покоится спящий Вишну».

Рядом с горой Мандера в воздухе парит фигура Вишну, сжимающего тело Васуки двумя из четырех своих рук и, по всей видимости, контролирующего или направляющего его движение. Основание горы покоится на панцире гигантской черепахи по имени Курма, которая является одним из аватаров (проявлений) Вишну. Вершину горы поддерживает полубог дэва, который также считается проявлением Вишну.

С северной стороны Мандеры располагается другая команда «перетягивателей». Ее возглавляют три бога титанического телосложения, расположившиеся симметрично вдоль туловища Васуки; им помогают 85 дэвов меньшего роста. На северном краю композиции мы видим третьего бога с обезьяньей головой, который ухватился за хвост Васуки, извивающейся в воздухе подобно кнуту.

Перетягивание Васуки занимает среднюю из трех горизонтальных полос, на которые делится изображение. На верхней изображены небесные сферы, полные танцующих апсар — чувственных небесных нимф, одаренных способностью, варьируясь, появляться во всех храмах Ангкора. Нижняя полоса, как будто покоящаяся на туловище подобной Васуки змеи Нага, это вода, великий океан, полный рыб, крокодилов и других обитателей глубин. Их увлекает неудержимый поток, несущий их к подножию горы Мандера, которая поочередно поворачивается то в одну сторону, то в противоположную усилиями дэвов и асур. В непосредственной близости от горы жителей моря закручивает и рвет на куски мощный водоворот космической маслобойки, которая вращается на спине черепахи — инкарнации Вишну.

Любой паломник, приходивший в XI–XII столетиях в великий центр посвящения Ангкор в поисках мудрости, был, по-видимому, прекрасно осведомлен о мифологическом содержании этих сцен. Соответствующее описание можно найти в «Рамаяне», «Махабхарате» и нескольких «Пуранах». Там рассказывается, как «в конце мировой эпохи божества и демоны объединились, чтобы взбить космический океан и добыть глоток бессмертия (амриты), скрытый в его глубинах». И они совершили это, как нам сообщают в ряде текстов, вырвав с корнем гору Мандера (с помощью Сеши):

«Боги отнесли гору Мандера в океан и поместили на спину Хурмы, царя черепах. Вокруг горы они обмотали змею… причем асуры держали ее капюшон, а боги — хвост. В результате трения, вызванного процедурой взбивания, из рта змеи вышло большое количество пара, который превратился в тучи, пронизываемые молниями. Тучи пролились благодатным дождем на усталых тружеников. Вырвалось пламя и охватило гору…»

Тексты гласят, что Васуки очень страдал от этого болезненного занятия. Кончилось это тем, что он стал извергать потоки яда, которые «изливались на землю целой рекой, что грозило погубить богов, демонов, людей и животных. Егоре своем они воззвали к Шиве, и к их мольбам присоединился Вишну. Шива услышал и выпил яд, дабы спасти мир от гибели».

Тем не менее процедура взбивания продолжалась до тех пор, пока из нечистой массы того, что часто именуют Молочным Морем (или Молочным Океаном), не возникло «благовонное масло, содержащее смолы и соки… Затем из океана появилась луна; вслед за ней явились…, которые стали небесными нимфами». За ними последовала богиня Лакшми, жена и спутница жизни Вишну, затем белый конь бога и сияющий самоцвет, который Вишну носит на груди.

«А потом явился Дханвантари, врачеватель богов, и принес золотую чашу, до краев наполненную амритой… Демоны немедленно схватили сосуд, но прежде, чем они успели отпить из него бесценную жидкость и обрести бессмертие, вмешался Вишну. Приняв облик прекрасной и чарующей Мохини, он приблизился к демонам. Околдованные красотой Мохини, они добровольно отдали ей сосуд. Она же немедленно отдала нектар божествам, которые выпили его и тем самым обрели вечную жизнь».

И Кодэ демонстрирует, что божественные монархи кхмеров представляли себе возводимые ими пирамиды и башни храмов как земные копии горы Меру. «Архитектурной формой, избранной для этого священного монумента [центрального храма], являлась… гора в форме пирамиды… Иногда такая пирамида венчалась пятью башенками, имитирующими гору Меру, которая, как считалось, имела пять вершин».

Кодэ было даже известно, что один кхмерский монарх XI века, Удайядитьяварман II, поставил рядом со своей главной пирамидой под названием Бафуон стелу с надписью, в которой сообщается, что он создал сей монумент «потому, что думал, будто центр Вселенной отмечен Меру, а поэтому решил, что хорошо бы иметь Меру в центре своей столицы».

Но вот что удивительно: ни Кодэ, ни какой-либо иной археолог или востоковед, работавший в Ангкоре и осознавший космологический характер этих «гор», не сделали следующего логического шага и не задумались, не легче ли понять сущность «сбивания» при помощи горы Мандера, если представить, какое космическое движение может за ним стоять.

И такой процесс действительно существует, это — прецессия, медленное циклическое покачивание земной оси, которое неотвратимо меняет положение всех звезд на небе и периодически «переключает» созвездие, на фоне которого восходит солнце в день весеннего равноденствия. И именно этот процесс, согласно Джордже де Сантильяна и Герте фон Дехехенд, авторам «Мельницы Гамлета», является темой целого семейства мифов, дошедших до нас из глубочайшей древности. Взбивание Молочного Океана, говорят они, — один из этих мифов.

Величайшая заслуга авторов «Мельницы Гамлета «заключается в том, что они показали, что еще задолго до предполагаемого зарождения истории человечества в Шумере, Египте, Китае, Индии и в обеих Америках существовали вполне цивилизованные люди, которые понимали, что такое прецессия и говорили о ней точным техническим языком. Образ, которым пользовались эти неустановленные пока древние астрономы, «превращает сияющий купол небесной сферы в огромный и сложный механизм. И, подобно мельничному жернову-маслобойне, водовороту или ручной мельнице, эта машина крутится и крутится без конца».

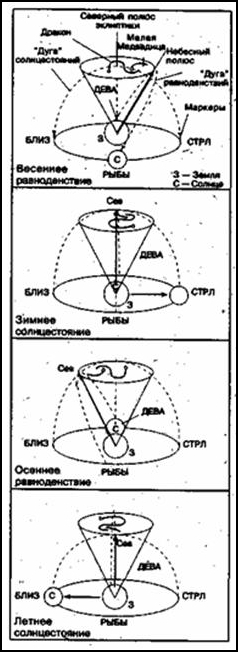

Эту мельницу, или ось, или сбивалку, не следует представлять в виде «прямого вертикального столба». Скорее, это ось, окруженная двумя «обручами», или колюрами, пересекающимися в северном небесном полюсе. Один обруч соединяет точки равноденствия земной орбиты (то есть те участки звездного неба, на фоне которых солнце находится 21 марта и 21 сентября). Другой соединяет точки солнцестояния («адреса» Солнца на звездном небе 21 июня и 21 декабря). Поскольку прецессия вызывает качание полярной оси, она должна также смещать и «привязанные» к ней обручи-колюры равноденствия и солнцестояния — «большие круги, которые колеблются вместе с ней в небе». Т. е. они «как бы образуют вместе с ней единую конструкцию, вроде каркаса». Такой образ позволяет представить себе прецессию равноденствий как часть вечного цикла медленного обратного вращения по эклиптике (траектории солнца), столь же медленно поворачивающего те четыре созвездия, в которых солнце оказывается в четыре ключевых момента в году. Местонахождение Северного небесного полюса определяет положение четырех «маркеров» года — созвездий, на фоне которых солнце восходит в ключевые моменты года. В нашу эпоху, когда полюс располагается вблизи Малой Медведицы, такими маркерами служат Рыбы (весеннее равноденствие), Стрелец (зимнее солнцестояние), Дева (осеннее равноденствие) и Близнецы (летнее солнцестояние).