Характерными особенностями пустынь являются: отсутствие или крайне бедная растительность; острый недостаток или полное отсутствие воды, топлива; малая заселенность и слабо развитая дорожная сеть; засушливый климат с резкими колебаниями температуры в течение суток (разница температур дня и ночи составляет 30—40°С); сильные ветры (днем, как правило, до 7—8 м/с, а иногда и более); сухой воздух (влажность в жаркую пору от 10 до 20% днем и от 20 до 60% ночью); поверхность грунта нагревается до 70—80° С, а камней еще выше.

Песчаные пустыни представляют собой слегка всхолмленные равнины на которых гусеничные и колесные машины повышенной проходимости могут двигаться со скоростью до 5 км/ч на оголенных и до 10— 15 км/ч на закрепленных песках. Темп ведения разведки не превышает 5—8 км/ч.

Рельеф закрепленных песков — нанесенные ветрами параллельные песчаные гряды высотой 10—30 м с крутизной скатов 10—20°. Между грядами образуются понижения шириной 40—200 м и более. По ним удобно передвигаться и вести разведку. Поперечное преодоление гряд зачастую затруднено.

Барханы (дюны) и барханные цепи — наиболее распространенная форма оголенных песков. При сильных ветрах барханы передвигаются со скоростью 10— 12 м в месяц, вследствие чего рельеф местности на топокартах не отражает действительного положения и затрудняет ориентирование. Ведение разведки в барханных районах затруднено даже на боевых машинах. После дождей пески уплотняются и проходимость их несколько улучшается.

В песчаных пустынях встречаются большие площади солончаков и такыров. Солончаки — это засоленные глинистые и супесчаные грунты, распространенные в понижениях. В сухое время все солончаки (кроме мокрых) и глинистые пустыни доступны для движения, а в распутицу становятся труднопроходимыми или непроходимыми. Такыры, наиболее характерные для пустынь Средней Азии и Аравийского полуострова, образуются на высохших илистых и глинистых почвах, которые растрескиваются при этом на твердые плитки. В сырую погоду такыры размокают и становятся труднопроходимыми.

Более благоприятными для передвижения в пешем порядке являются каменистые пустыни, которые встречаются в предгорных районах. Поверхность их в основном ровная, покрыта камнями, валунами, щебнем, что затрудняет передвижение на машинах по бездорожью и вызывает быстрый износ и поломку их ходовой части.

Каменистые пустыни имеют много ущелий, промоин, каньонов (в местах предгорий), что облегчает маскировку, ориентирование и укрытие личного состава и техники.

В песчаных и глинистых пустынях ориентирование вследствие однообразия местности и малого количества ориентиров сильно затруднено. Кроме того, сильное пробуксовывание колес и гусениц искажает показания спидометра, запыленность воздуха и миражи осложняют ориентировку

В качестве ориентиров в пустынной местности могут служить дороги, караванные пути, курганы, участки солончаков и такыров, русла высохших рек, оазисы, памятники старины, развалины и т. д. Видимость отдельных ориентиров (пунктов топогеодезической сети, могильников) в ясную безветренную погоду иногда достигает 15 км.

Приближенно можно ориентироваться по направлению господствующих в пустыне ветров, которые зачастую формируют рельеф («рога» барханов, направление песчаных гряд всегда совпадают с направлением ветров).

Большинство караванных дорог, автомобильных путей и троп привязаны к источникам воды. Противник также использует их для водообеспечения, его войска вынуждены прокладывать трубопроводы для воды, организовывать ее хранения и перевозку в цис тернах. Выявление, захват и удержание пунктов водоснабжения и хранения воды могут поставить противника в трудное положение и способствовать его разгрому.

Характерной особенностью пустынь является сильная запыленность местности. Пыль затрудняет ведение разведки и демаскирует даже при переползании, а движение боевых машин обнаруживается на значительном расстоянии. В то же время пыль демаскирует и противника, его артиллерийские батареи, пуски ракет, движение колонн и т. д. Пылевая дымка может быть использована для проникновения к охраняемым объектам.

В песчаные бури рекомендуется укрываться в складках местности и принимать меры по защите органов дыхания, глаз и ушей от песка. На боевых машинах, оборудованных системой коллективной защиты экипажа, если позволяет видимость, можно продолжать разведку.

К действиям в пустыне, особенно в дневное время, нужно готовиться особенно тщательно. В состав разведывательных органов включаются военнослужащие, имеющие опыт ведения разведки (действий) в пустыне, адаптировавшиеся к местным условиям. С вновь прибывшим личным составом целесообразно в течение нескольких дней организовать занятия по

изучению основных правил действий в пустыне. Предварительная подготовка позволяет достичь некоторой степени адаптации.

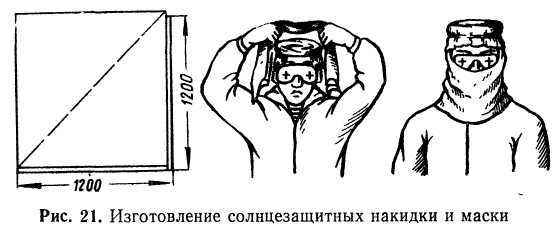

Обмундирование и снаряжение подгоняются так, чтобы они были свободными, не стесняли движений и не прилегали плотно к телу. Белье, обмундирование и носки (портянки), даже если они новые, рекомендуется хорошо постирать, так как чистая и мягкая одежда лучше вентилируется, впитывает пот и способствует его испарению. Чтобы песок при ходьбе не попал в обувь, поверх ее надевают чехлы — бахилы из ткани, стянув их сверху шнурками. Голову, лицо и шею защищают от палящих солнечных лучей накидкой из ткани. Для глаз нужно иметь защитные очки или маску (рис. 21).

Переход в пустыне целесообразно совершать в ночное время, в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда относительно ниже температура, солнечная радиация и меньше вероятность быть обнаруженным противником. При действиях в пустыне днем необходимо иметь дополнительный запас воды, средства связи и легкое укрытие, компактно сложенное для переноски, способное защитить от солнечных лучей и обеспечить маскировку личного состава группы. Переносимый груз должен быть минимальным.

Двигаться в пустынной местности рекомендуется равномерно, в одном темпе, не делая лишних движений. Не следует идти до полного изнеможения. Первый привал нужно сделать через 25—30 минут после начала движения на 5—10 минут и устранить недостатки в подгонке одежды и обуви В последующем привалы делают чере з 1,5—2 часа движения по 15 минут.

Привалы днем устраиваются по возможности в тенистых местах, а при их отсутствии целесообразно устанавливать защитное укрытие от солнца (экран) Ложиться на песок не рекомендуется. Время привала используется для того, чтобы вытряхнуть из обуви попавшие туда песок и мелкие камешки, досуха протереть ступни и межпальцевые промежутки, заменить портянки, носки (при отсутствии запасных портянок нужно сухим концом намотать на стопу имеющиеся). Если на ногах появились потертости или ссадины, их следует обмыть (протереть) водой, наложить тонкий слой ваты и заклеить лейкопластырем. На следующем привале наклейка снимается, ссадина подсушивается и снова заклеивается. При появлении волдырей их нужно проколоть, выпустить жидкость, а затем также заклеить лейкопластырем с ватой. Складку обуви, вызывающую потертости, нужно разбить (размять) камнем или ме1аллическим предметом, не нарушая целости шва.

При движении по песку шаг делается короче (около 50 см), нога ставится на всю ступню, не разгибая полностью колена, этим достигается эластичность шага, экономия сил, ноги меньше вязнут в песке. По дюнам, если нет троп и дорог, следует двигаться вдоль их подножий, там плотнее грунт. Однако при этом затруднено ориентирование и выдерживание направления — нужно чаще сверяться с компасом.

В жаркое время нужно расстегнуть воротник и рукава обмундирования, ослабить ремень, не курить, не снимать головной убор и одежду. Воду следует употреблять в пределах установленной нормы после приема пищи утром и вечером, днем — по мере возникновения жажды небольшими порциями, не более 70—100 г, маленькими глотками, задерживая ее во рту. При недостатке воды можно положить в рот небольшой камешек, который вызовет слюноотделение и снимет ощущение сухости во рту.