Хоть я и крутил вальс только по часовой стрелке, но делал это вполне прилично, и когда проклятый Литвак в очередной раз оккупировал мою партнершу, я пошел в разгул от ревности и бессилия: стал приглашать всех свободных дам одну за другой.

На мое разнузданное поведение мегеры сопровождения отреагировали быстро и неприязненно: девочки донесли, что одна из них пыталась запретить своим барышням принимать мое приглашение: «Вы там смотрите, это ж Симонов. У него папа — писатель. В их кругах так водится — богема, свободная любовь и так далее». Именно ревность вызвала во мне тайное, но плохо умещающееся в организме, чувство собственности, и я начал выяснять с Олей отношения через Милу и Соню. Это не мешало нам всем вместе встречаться, гулять по Сокольникам, провожать девочек домой, словом, дружить — так это называлось, да так оно и было до конца десятого класса. А где-то в его середине я написал свое первое стихотворение, оно, конечно, было посвящено Оле, хотя именовалась она там ангелом. Мама моя, с которой я и тогда, и потом делился самым сокровенным, пришла от моей поэзии в ужас, но не подала вида и стала по вечерам закидывать в мою потрясающую тогда память на стихи совсем другого качества поэзию.

А первый роман был у меня в то же самое время, но совсем с другой девочкой, к школе никакого отношения не имевшей, с ней я первый раз и поцеловался, и пообжимался, и больше ничего не было. Все остальное было после, после школы, после «броска» на полюс холода, после того, как я по крайней мере в собственных глазах стал взрослым.

И даже то, что на выпускном сочинении я гладил бедро нашей школьной медсестры Тони, у которой в кармане халата теоретически помещались необходимые в этот момент шпаргалки,— было просто предвестьем. Шпаргалки мне были не нужны, а вот залезть в карман и пошарить — это нравилось Тоне, нравилось мне, но это было уже предчувствие другого времени.

Мама, папа и дядька Луговской

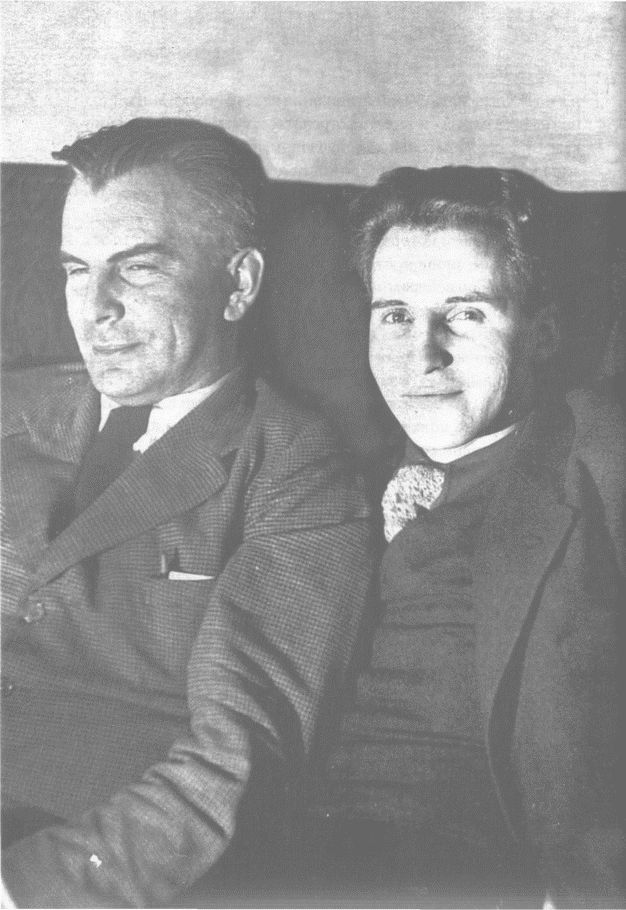

Луговской и Симонов — пока еще Кирилл, 1936 г.

«Итак, начинается песня о ветре» — острый мыс шевелюры над мохнатой чайкой бровей, словно их обладатель долго шел навстречу ветру, сразу встает перед глазами, и песня эта — о нем.

Я не могу помнить его довоенного — слишком мал, но он считался моим крестным: есть семейное предание о родильном доме, бродящем под его окнами Луговском и Будде, помогающем при родах, коего он совал матери в окно.

Я не бывал у него дома. Точнее, в его доме я бывал часто, но после, потом, когда его присутствие было уже не реальностью, а тщательно оберегаемым ритуалом. И помню его в его доме только как заметное, подчеркнутое отсутствие, с 6 июня 1958 года — первой и с той поры ежегодно отмечаемой годовщины его смерти, культивируемое его вдовой Майей, — шумное, трогающее, а в чем-то неловкое, неразборчивое в приглашениях.

Самое живое из личных воспоминаний — довольно рискованное и требует некоторой архитектурной преамбулы.

С той поры как я пошел в 1-ю школу, мы жили с мамой, на Зубовской площади, во дворе, в двухэтажном флигеле, который ныне исчез и на этом месте красуется имперский утюг, построенный вроде бы для МЕНАТЕПа, а потом заселенный Счетной палатой — его видно прямо с порога моей нынешней работы. Флигель этот, по семейным хроникам, был выстроен на скорую руку из материалов, уворованных со строящегося рядом шестиэтажного здания, и в период НЭПа продан поквартирно тем, кто в то время мог себе позволить купить жилье. Одним из этих — тех — был мой дед, который купил эту квартиру то ли для дочек, то ли для себя, но пожить в ней не успел, ибо НЭП кончился, а нэпманов полагалось уплотнять и ссылать. И то, и другое с дедом было проделано, и в результате в сорок девятом году, когда я уже себя хорошо помню, нам с мамой в этой квартире принадлежала одна комната из трех.

Построенный наспех, дом имел одну поразительную особенность: несущая конструкция в нем просела, но ни одна паркетина при этом не вылетела. И очень элегантная, в два света, угловая, чуть не тридцатиметровая наша комната имела разницу уровней сантиметров в пятьдесят. За дверью, над самой просевшей балкой находились прихожая и кухня, а в противоположную сторону — к ванной и уборной опять шел подъем, да крутой, круче, чем в комнате: к сортиру на вершине надо было взбираться на семидесятисантиметровую высоту.

В этой комнате с кривым полом, разделенной на три части шкафом, двумя книжными полками и соединявшими их алюминиевыми трубками, где на толстых кольцах легко передвигались тяжелые грязно-вишевые гардины, я и помню Луговского.

Мать посылала меня сопровождать дядьку — так в нашем семейном обиходе звался Луговской — когда он, а бывало это с ним нередко, приходил в гости и принимал лишнего. С беспомощной свирепостью, опираясь на мое плечо, он одолевал подъем к сортиру, предусмотрительно превратив это в игру: — Ну, Алексей, пошли на штурм, — говорил дядька, и я пер его в эту гору, ощущая себя деятельным и полезным членом общества. Помнится, на спуске, отказавшись от моей поддержки, он как-то раз ссыпался к нашей двери.

Был ли у них с мамой роман? Скорее всего, был, хотя доподлинно я этого не знаю, мать в отношении своих личных дел была и в старости неболтлива. Дядькина вдова — Майя тоже считала, что был, но затруднялась определить, когда. А я, глядя назад с взрослых мужских вершин, должен сказать, что у Луговского должен был быть роман со всякой женщиной, на которую он обращал внимание, потому что самым красивым из всех, кого я видел и слышал, был именно Луговской. Сочетание мощи и нежности, которую в нем я и тогда ощущал, было такое, что ни одна женщина, как мне кажется, устоять перед ним не могла. Я ведь не случайно говорю «слышал» — в каждом стихе Луговского я и по сей час выделяю его могучие бархатные модуляции, иногда неожиданно высокие, но исполненные звуком, как волна наполнена грозной, мощной силой воды. Все сонорные, взрывные, резонирующие, эхообразующие были его: «слагая стихи по следам Улагая, по-чешски чешет, по-польски плачет, казачьим свистом по степи скачет» — все это летело, скакало, свистело и в обычной, прозаически приглушенной его речи.

Словом, если попытаться определить чем для нашего дома много лет был Луговской, я бы рискнул сказать, что он был как старинный замок на холме, видимый воочию из окна московской городской квартиры. Абсолютно нереально и столь же, до невозможности вещественно.

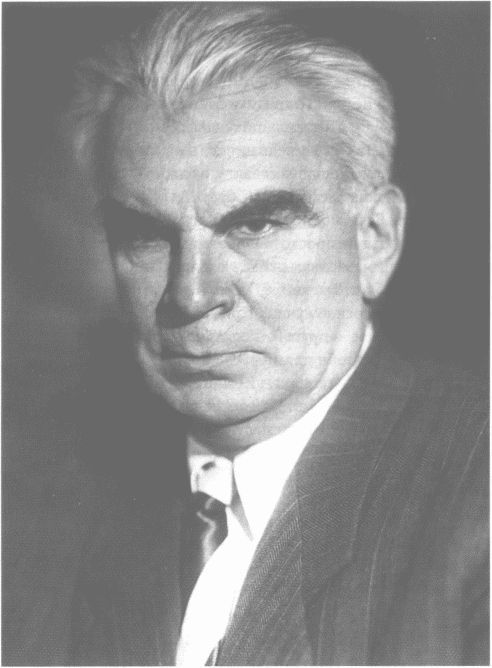

Дядька Луговской, каким я его помню, 1955 г.

Когда-то в материнском архиве я обнаружил два письма к ней Луговского и два письма ему. Чтобы не повторять эту историю, приведу ее такой, как записал в 92-м, вскоре после смерти мамы.

Первое письменное подтверждение дружбы с Луговским, обнаруженное в архиве, тоже относится к войне. Вот оно — лежит в маленьком самодельном конверте с печатью военной цензуры. И если б там были не два письма вместе, которые я сейчас приведу, то каждое в отдельности я наверняка счел бы за любовное.

Письмо матери от 28.08.1943 из Москвы в Ташкент (видимо, отправлено сразу после возвращения семьи из эвакуации, во время одной из командировок в Москву из Челябинска, где мать тогда служила в Наркомтяжпроме):

«Мой милый, хороший, большой старый кот! Желание написать тебе преследует меня вот уже два года. Когда я уезжала из Москвы, я взяла с собой только одну фотографию: твоя голова на фоне горы. Любопытным знакомым я объяснила, что куда бы я ни попала, пусть будет только стенка, на которую можно повесить это фото, и все вокруг станет красивым. А когда красиво, тогда все легче. Снова я в Москве, и уже на московской стенке твоя фотография, только другая. Ты стоишь, прислонившись к дому, сложив руки.

Ой, как хочется тебя видеть! Володенька, ни одного человека мне не хочется видеть так, как тебя. Я бы усадила тебя на диван, обложила подушками и душу бы всю тебе выложила. На бумагу ведь ничего не выложишь. Важно не то, что все сможешь рассказать, а важно твое лицо видеть в то время, как рассказывать буду. Ты обязательно должен приехать. Если люди так бывают нужны — они всегда приезжают. А тут не просто люди: это же твои друзья, друзьям нельзя ни в чем отказывать. Не знаю, какие соображения держат тебя в Ташкенте, но как бы ни было там хорошо, ведь в Москве лучше. Приезжай, Володя, в Москве — слово-то какое — другого такого не придумаешь.

Может быть, тебе для переезда сюда что-нибудь нужно здесь сделать — ты напиши. Напиши вообще, как только получишь это письмо. Или телеграмму отправь, что, мол, ждите, приеду, люблю, целую, а мы в ответ: ждем, приезжай, любим, целуем. Ну смотри, обязательно приезжай, очень люблю и очень целую,

Женя Ласкина».