Возьмем, для примера, простую задачу — внушим собаке, чтобы она подошла к столу и взяла лежащую на нем книгу.

Я подзываю Лорда. Он подходит. Я беру его голову в свои руки, как бы подчеркивая этим, что его воля находится в моей власти, что он должен совершенно подавить свою волю, быть только нерассуждающим исполнителем моих повелений. Для достижения этого я впиваюсь строгим взглядом в его глаза, которые точно срастаются с моими глазами.

Воля собаки подчинена всецело воле человека; она точно парализована. Я напрягаю все силы своих нервов, сосредоточиваюсь на одной мысли до того, что забываю обо всем окружающем.

А мысль эта состоит в том, что я должен запечатлеть в своей голове очертания интересующего меня предмета (в данном случае стола и книги) до такой степени, что, когда я оторву взгляд от данного предмета, он должен ясно стоять передо мной.

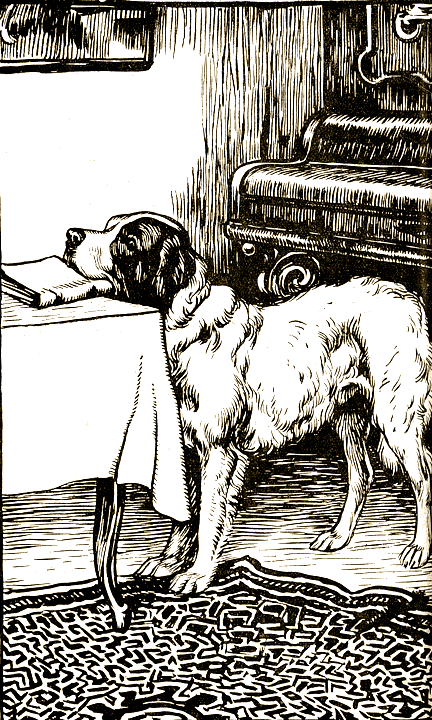

В течение, приблизительно, полминуты я буквально «пожираю» предмет глазами, запоминаю его малейшие подробности, складку на скатерти, трещину в переплете, стершиеся на его корешке буквы, и, когда я все это хорошо запомнил, поворачиваю к себе Лорда и смотрю ему в глаза, вернее дальше глаз, куда-то вглубь. Я запечатлеваю в мозгу Лорда то, что запечатлено в моем мозгу. Я мысленно рисую ему шаг за шагом весь его путь: часть пола, ведущую к столу, ножки стола, скатерть и, наконец, книгу.

Собака начинает нервничать и беспокойно старается освободиться от навязанных ей действий.

Тогда я ей даю мысленное приказание: «Иди».

Лорд вырывается, как машина, подходит к столу и берет зубами книгу. Задание исполнено. Лорд чувствует себя облегченным, как будто с него свалилась давившая его огромная тяжесть, и постепенно успокаивается.

Впрочем, сущность внушения до сих пор еще не вполне исследована наукой и является пока загадкой.

Внушать можно, конечно, не одним собакам, но и другим животным. Один знаменитый французский ученый Шарко глазами останавливал разъяренного быка.

Лорд не только отлично поддавался внушениям; он научился произносить несколько членораздельных звуков.

— Какая первая буква в азбуке, Лорд? — говорю я.

— А, — отвечает Лорд.

Я предлагаю ему произнести слово «мама», и собака, с легким хрипом, говорит «мама». Видно, что она делает над собой усилие, чтобы справиться с этим хитрым человеческим изобретением — словом.

Я научил Лорда танцовать и разыгрывать разные сценки. Актером он был замечательным, точно так же как и мой фокс-терьер Пик, Рыжка и Шпиц, из породы шпицев.

Лорд решал легкие задачи лаем.

Публика выкрикивает какую-нибудь однозначную цифру. Лорд лает столько раз, сколько единиц в этой цифре… Таким же образом он говорит сумму сложения и разницу при вычитании. Конечно, я помогаю ему мысленно остановиться во-время.

Другие собаки, имена которых я упомянул, были тоже славными артистами.

Шпиц был мастером «ломать» комедии, — он отлично притворялся мертвым, изображал из себя пьяного и валялся по арене. Он участвовал в суде над собою, по собачьим законам, и, осудив себя к заключению в тюрьму, удирал с цепи, потом устраивал целый ряд проказ, преступлений и возвращался к цепи как ни в чем не бывало, просовывая мордочку в ее кольцо.

Одним из редких талантливых артистов был мой маленький фокс-терьер Пик. Грациозный, прекрасный танцор, он проделывал в воздухе такие прыжки, показывал такие изящные па, что ему позавидовал бы любой балетный танцор.

Фокс-терьеры очень легко научаются ходить на передних лапках, они очень гибки и способны к акробатике. Таков был и мой Пик.

Он очень ясно, яснее Лорда, произносил слово «мама»; он был героем моей собачьей трагедии «Как хороши, как свежи были розы».

К моему большому горю, Пик стал жертвой своего изощренного вкуса.

Он был хорошим гастрономом, любил все острое.

Получив у меня сытный обед, Пик любил отправляться в поиски за отбросами в помойные ямы и однажды чего-то наелся и отравился.

Пик был первой собакой, которая обессмертила свое имя, — оно появилось в серьезной научной работе профессора Бехтерева, производившего над ним свои опыты внушения.

Когда Пик околел на моих руках, я решил больше не привязываться к собакам. Слишком тяжело было их терять… Я забывал, что терять собаку неизбежно для человека, так как век собаки сравнительно с веком человека недолог — 16–20 лет, а сен-бернары живут не более 7–8 лет.

Время было тревожное, и заводить лишние привязанности и лишние обязанности было слишком трудно и тягостно. Это было вскоре после Октябрьского переворота.

Я жил тогда в Москве, на Арбате, в тесной комнатке, где у меня помещались и спальня, и столовая, и кабинет, а отчасти, и зверинец. Несколько животных жило здесь со мной: жили попугаи, морские свинки, кошка, курица, петух и несколько собак. Водопровод у нас не работал, центральное отопление было испорчено, и я грелся у кое-как слепленной глиняной печурки с трубами, с которых капала сажа. Затем лопнула канализация, и грязь растеклась по полу так, что раз чуть не поплыла вся мебель.

И в этой дыре мне приходилось ютиться с моими животными. Но несчастья сближают, и, когда я, решивший больше не заниматься с собаками, нашел в холодном кухонном шкафу забившегося в угол и дрожащего от холода моего французского бульдога Дэзи, я не выдержал и решил взять к себе несчастную собачку.

Во мне вновь встрепенулось чувство жалости и интереса к заброшенному животному.

Дэзи была перенесена ко мне на кровать. Я, лаская собаку, вглядывался в ее просящие глаза, а потом стал учить ее.

Дэзи оказалась малоспособной собакой. Она была уже не молода и по своему сложению, как французский бульдог, — не могла исполнять разных гимнастических упражнений, но и для нее избрал другое поприще. Я ее использовал для научных работ, а не для сцены.

Эту собаку постигла злосчастная судьба. Она стала по моему внушению чихать, как только я давал ей мысленное приказание.

В моей маленькой квартире я вел научные занятия с сотрудниками-профессорами. И наши собрания часто кончались спорами.

Ученые очень интересовались моими работами, но не соглашались с некоторыми выводами, и я наглядно должен был им доказывать эти выводы.

Одним из интересующих всех вопросов было чихание Дэзи. Споры затягивались до поздней ночи.

Вопросы стояли такого рода: чихание Дэзи естественно, вызванное по моему желанию внушением или, как предполагал один из моих сотрудников, это механически заученное движение.

Я с жаром доказывал, что так естественно выучить животное чихать невозможно, что и люди-артисты, желая подражать чиханью, должны изучить малейшее движение, сопровождающее чиханье, что самое чиханье разделяется на множество различных движений и различных звукоподражаний, как несколько нот одной гаммы.

Тогда мои сотрудники предложили к следующему разу внушить собаке не чихать, а только дуть.

И вот к следующему заседанию моя Дэзи выучилась дуть в маленький музыкальный рожок с резиновым наконечником, куда она вставляла нос и рот, и рожок издавал протяжный звук.

В следующий раз выяснилось, что я мог внушить собаке дуть несколько раз.

Эти опыты, для точного научного доказательства, необходимо было провести очень много раз. Каждый раз заносилось все в протокол и затем подсчитывалось и решалось, совпадение ли это или не совпадение.

Я доказал, что чихание не случайность, что от моих опытов с рожком бедная Дэзи заболела расширением легких, точно такой болезнью, какой часто в оркестре заболевают музыканты, играющие на духовых инструментах.

Эта болезнь и унесла мою Дэзи в могилу. Ее мозг находится у меня в музее.

После Дэзи у меня уже в моем «Уголке» появился красавец Марс, которого я купил в Одессе.

Вот как это случилось.