И, увлекаясь, Наполеон развивал один план за другим, один грандиознее другого. По памяти, он цитировал параграфы опубликованных и тайных трактатов, сыпал, как из мешка, цифрами, перечислял силы свои и силы противников, причем обнаруживал поистине феноменальную память. Он помнил имена всех генералов, своих и чужих, помнил число орудий всех крепостей Европы и число людей, составлявших их гарнизоны, помнил расстояния между отдельными пунктами.

И твердил, забывая о том печальном положении, в котором мы находились:

— Но я же это еще переделаю. Я все это еще исправлю. Затем, — итальянский вопрос. Я недостаточно занимался им, а мне следовало обратить на него серьезное внимание. Итальянцы — самая плодовитая раса в Европе, не считая русских. В Италии имеются целые области, где маленькая семья — редкость. Там имеются семьи в десять, двенадцать, пятнадцать и больше человек. Итальянцы — превосходный боевой материал. В русском походе они держались великолепно.

Да, мне надо было бы заняться привлечением итальянцев во Францию. Я должен был образовать целые города из итальянцев, особенно в тех областях, где, как в Эльзасе и Лотарингии, нам, французам, приходилось считаться с наличием германского элемента. В четверть века итальянцы — живые, подвижные, умеренные в пище, непритязательные, — вытеснили бы немцев. Страсбург был бы латинизирован. В Меце не осталось бы ни единой немецкой семьи…

Еще и еще говорил о своих планах Наполеон.

И, слушая его речи, я чувствовал странную жуть: я начал понимать этого человека.

Впрочем, — подходит ли к нему этот термин? Был ли он, в самом деле, человеком?

Не было ли бы вернее назвать его сверхчеловеком?

Потому что ведь на людей он смотрел сверху, как имеющий право вылепливать по своему усмотрению все, что ему угодно, из пластичной человеческой массы…

А наша шлюпка плыла и плыла. Ночь и день сменяли друг друга. Штиль сменялся бурной погодой. Буря проходила, пощадив наше утлое суденышко, словно судьба оберегала его пассажиров.

В конце второй недели у нас не было уже ни глотка воды и ни единого сухаря. Голод терзал наши внутренности, жажда отравляла кровь в наших жилах. Отчаяние закрадывалось в наши души.

И вот, в то время, когда, казалось, была потеряна уже всякая тень надежды на спасение, — один из наших матросов закричал диким, хриплым от волнения голосом:

— Парус! Корабль по курсу! Корабль, корабль… корабль по курсу!

И стал плясать, и принялся петь, махая изорванным платком.

VII

«Анна-Мария» с острова Борнгольм. Неизвестный берег

Мелькнула и, как сон золотой, скоро исчезла надежда оказаться среди себе подобных, услышать людскую речь, получить необходимую помощь.

Да, Бен Торнбридж видел парус. Да, все мы видели какое-то судно.

Пять или шесть часов пришлось нам неутомимо грести, покуда удалось приблизиться к этому судну на такое расстояние, что мог быть услышан человеческий голос.

Разумеется, еще издали, желая привлечь к себе внимание экипажа этого судна, мы махали всяким тряпьем, кричали, стреляли. Судно плыло, правда, медленно, гораздо медленнее, чем плыли мы, но все же плыло.

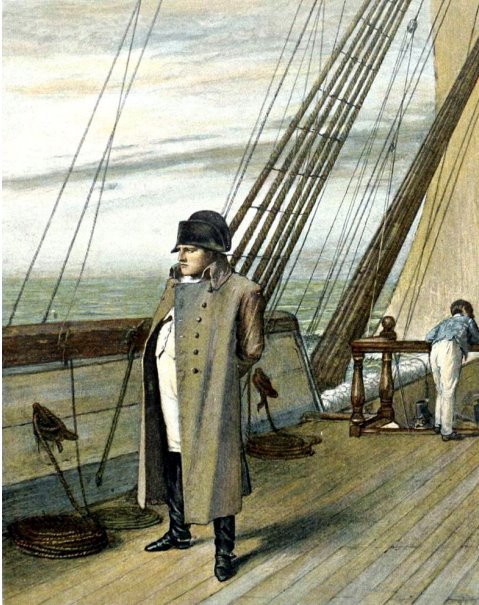

На острове Святой Елены.

На палубе «Ласточки».

Когда мы приблизились, оно не откликнулось на наш зов, на крики, на пистолетные выстрелы.

Но мы уже знали, что с этим судном что-то неладно: одна из мачт была разбита, и болталась у борта, запутавшись в снастях; на остальных двух мачтах паруса оказались изорванными в клочья, палуба усеяна обломками, часть фальшборта изломана. Корма опустилась в воду настолько, что изредка волна, набегая, покрывала и часть палубы.

— Это судно почему-то брошено экипажем, — разрешил все недоумения приговор Джонсона.

В том, что старый моряк не ошибался, мы убедились, пристав к борту «Анны-Марии» и по обрывкам снастей забравшись на палубу.

Кроме жалобно мяукавшего серого котенка с грязной голубой ленточкой на шее, там не было ни единой живой души. Нет, ошибаюсь: было, и притом множество других живых существ, но не тех, которых увидеть было бы нам приятно: это были огромные крысы, безбоязненно расхаживавшие по палубе, словно издеваясь над бедным бессильным котенком, который был ими положительно терроризован…

И, как ни велико было наше разочарование при сознании, что это покинутое экипажем, обреченное на гибель судно, — все же мы должны были радоваться: оно усиливало наши слабые шансы на спасение, оно обещало дать нам более надежный приют, чем тот, который давала наша шлюпка. И, что было дороже всего, — это покинутое экипажем судно избавляло нас от мук голода: в камбузе мы отыскали несколько ящиков с сухарями, бочки с ветчиной и солониной, сахар, ром, рыбные консервы и так далее.

Не было недостатка и в воде, и хотя эта вода была уже достаточно испорчена, все же, — о, Вседержитель, — каким нектаром, какой небесной амброзией показалась она нам!

Наши капитаны, — Джонсон и Костер, осмотрев судно и выяснив его состояние, пришли к решению, что нам следует покинуть шлюпку и перейти на борт «Анны-Марии»: суть в том, что шхуна была нагружена лесом, сосновыми досками и бревнами. Потонуть она не могла, даже если бы вода затопила все ее трюмы: лес держал ее на поверхности воды, как гнилую пробку. Наша же шлюпка, могла опрокинуться и затонуть каждый миг. Было чудом уже и то, что мы пространствовали на ней две недели, да еще в тех водах, где так часты бури.

По всем признакам, люди экипажа «Анны-Марии», шедшей со своим грузом леса с острова Борнгольма в Капштадт, покинули судно в бурю, поддавшись панике, или ушли к континенту на лодках, не рассчитывая на возможность продержаться на борту, покуда течением и ветрами судно донесет до какого-нибудь берега.

Такие случаи, говорят, бывают довольно часто.

А брошенное судно упрямо держалось на воде, не желая тонуть, и странствовало по океану, сделавшись игрушкой волн и ветров. Может быть, не один раз оно приближалось к земле, но потом ветер снова отгонял его на морской простор.

Овладев «Анной-Марией», мы и отдохнули, и насытились, и, главное, утолили свою жажду, и приободрились; надежда на спасение все-таки возросла.

Не буду описывать странствований на покинутой экипажем шхуне: я не моряк, морская жизнь меня очень мало интересует.

Скажу только то, что считаю строго необходимым, как непосредственно относящееся к самой сути моего повествования.

Из трех мачт шхуны к тому моменту, когда мы овладели ей, еще держались две, — грот и бизань. Но грот-мачта находилась в таком положении, что могла упасть каждое мгновение, а закрепить ее мы оказывались бессильными. Поэтому мы попросту спилили ее. Бизань же удалось кое-как укрепить и поставить на нее несколько клочков холста, долженствовавших изображать паруса. Опять-таки кое-как поправили мы и разбитый руль, вернее, заменили его подобием руля, сколоченным из досок.

Судно не исцелилось от своих смертельных ран, но, все же, немножко оправилось. Так бывает с больными, осужденными на гибель, но оттягивающими на много дней, иногда, на месяцы, свой роковой смертный час.

Выше я сказал, что, пересаживаясь с борта «Ласточки» в шлюпку, мы взяли с собой судовые инструменты, но имели несчастье потерять их. На борту «Анны-Марии» никаких инструментов не оказалось: экипаж, покидая судно, забрал их с собой. Таким образом, о точном определении нашего местонахождения и речи быть не могло, но моряки, умеют, хотя и весьма приблизительно, определять, где находятся, по звездам. По этим наблюдениям Костера и Джонсона, мы были в нескольких сотнях миль от африканского берега. Шансов на встречу с каким-нибудь судном было мало: воды эти относятся к разряду мало посещаемых. Но все же эти шансы имелись. Наконец, пользуясь течениями, а еще больше нашими импровизированными парусами, мы могли направлять судно к берегу. Пусть этот берег дик и пустынен, все же это земля. Пусть нам предстоит встретить на этом берегу лишь негров, все же это нам подобные, это люди.