Еще одна особенность, которая отличала «Викинг» от «Фау-2», заключалась в способе транспортировки по дорогам на небольшие расстояния — например, из сборочного цеха до стартовой площадки. Перевозка осуществлялась на так называемой тележке Бэрра, которая состояла из прямоугольного ажурного каркаса для хвостовой части ракеты и носового ярма. В нижней части носового ярма имелось одно, а у хвостового каркаса — два колеса; таким образом, ракета «Викинг» перевозилась на приспособлении, напоминающем шасси современного пассажирского самолета. Буксировка осуществлялась автомашиной типа «джип», установка в вертикальное положение производилась с помощью крана «Гэнтри». Первоначально «Викинги» перевозились в полностью собранном виде, но в дальнейшем головная коническая часть транспортировалась отдельно.

При подготовке ракет к пуску выявились все те мелочи и недостатки, которые всегда обнаруживаются только на испытательной площадке. 7 марта 1949 года была предпринята попытка провести стендовые огневые испытания, однако за 15 минут до начала все приготовления пришлось прекратить вследствие того, что отрывной штекер головной части ракеты плохо входил в свое гнездо. На следующий день это было исправлено, но перед самым испытанием из-за неплотного закрытия дренажных клапанов бака с кислородом весь сжатый азот вытек из баллонов. Потом лопнул трубопровод высокого давления, и на устранение этой неисправности было затрачено еще три дня.

Первый пуск был назначен на 28 апреля, но его пришлось отложить из-за плохой погоды сначала на один, а потом еще на несколько дней. 3 мая 1949 года первая ракета «Викинг» все же поднялась в воздух после некоторой задержки, вызванной неисправностью дренажных клапанов. Подъем прошел удачно, однако через 54 секунды после старта, когда ракета была уже на высоте 27 километров, двигатель выключился. По этой причине максимальная высота полета через 160 секунд после старта составила всего лишь 80 километров; максимальная скорость, показанная ракетой, равнялась 3600 км/ч.

Все были несколько разочарованы. Хотя официальная программа и не предусматривала, что «Викинг» превысит рекорд «Фау-2», однако все этого ожидали. Ведь полезная нагрузка составляла всего 209 килограммов, и, согласно расчетным таблицам, ракета должна была набрать высоту около 300 километров.

Причину неудачи должны были прояснить испытания второй ракеты «Викинг». Ее стендовые огневые испытания прошли быстро и без особых затруднений. Запуск был намечен на 26 августа. В 11 часов утра представителей прессы попросили покинуть стартовую площадку, а в 11 часов 29 минут поступила команда: «Огонь!» Воспламенитель загорелся, посыпались искры, отрывной штекер отделился от носовой части ракеты, но двигатель не работал. Через 10 секунд была нажата кнопка «стоп». При осмотре ракеты выяснилось, что жидкий кислород вытек и залил турбину, заморозив клапаны турбонасосного агрегата.

Запуск ракеты был перенесен на 6 сентября. На сей раз ракета взлетела. Операторы тревожно поглядывали на стрелки приборов, боясь новой неудачи. Через 19 секунд двигатель перестал работать. Достигнутая высота составила 51,5 километра

Несмотря на неудачу, этот пуск был весьма полезным, так как удалось совершенно точно установить, что прекращение работы двигателя в какой-то степени связано с недостаточной герметичностью корпуса турбины. После испытаний турбины на заводе было установлено, что корпус турбины можно сделать сварным и таким образом предотвратить даже малейшую утечку пара. Действительно, после сварки корпуса никаких утечек не наблюдалось; прекратились и преждевременные остановки двигателя.

Запуск новой улучшенной ракеты назначили на 9 февраля 1950 года. Через 34 секунды после старта радиолокационная станция слежения сообщила, что «Викинг» № 3 слишком далеко отклонился к западу. Нужно было остановить двигатель, иначе ракета упала бы за пределами полигона. Однако ракете дали возможность пролететь еще некоторое расстояние, и только через минуту после старта двигатель был выключен. Максимальная высота, достигнутая ракетой, составила 80 километров.

Запуск «Викинга» № 4, состоявшийся 7 мая с борта военного корабля «Нортон Саунд», был еще более удачен. Ракета поднялась на 170 километров, несмотря на очень большую полезную нагрузку. Она упала в море через 435 секунд после старта, примерно в 13 километрах от корабля. Это был первый вполне успешный пуск ракеты типа «Викинг».

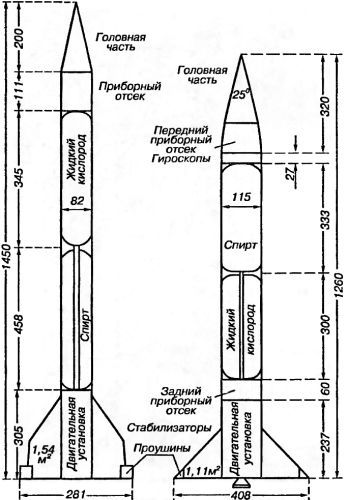

Начиная с «Викинга» № 8, геометрические характеристики этих ракет подверглись существенным изменениям. Теперь ракета имела диаметр 115 сантиметров и длину от 12,6 до 13,7 метра. Кроме того, ее масса была распределена лучше, чем в первых ракетах «Викинг». Вследствие увеличения диаметра хвостового отсека бачок для перекиси водорода уже не нужно было обвивать вокруг турбины. Далее, подготовленный к запуску «Викинг» № 8, равно как и другие последующие ракеты этого типа, опирался при установке на стартовый стол не на перья стабилизатора, а на свое основание, и для его крепления требовалось всего лишь два ветровых болта.

Всего было запущено 12 ракет «Викинг». При этом максимальная высота полета составила 254 километра

Осенью 1947 года в Уайт Сандс появилась еще одна новая ракета — «Аэроби». Начало ее созданию было положено в лаборатории прикладной физики Университета Джона Гопкинса Работу финансировало артиллерийско-техническое управление ВМС США, непосредственно конструирование осуществлялось фирмой «Аэроджет» и «Дуглас Эйркрафт» («Douglas Aircraft»). В ракете была использована компоновочная схема ракеты «ВАК-Корпорал», то есть схема жидкостной ракеты со стабилизаторами и стартовым ускорителем на твердом топливе, но без системы наведения. Ракета «Аэроби» имела длину около 5,7 метра (без ускорителя) и диаметр 381 миллиметр.

Так же, как и в ракете «ВАК-Корпорал», здесь в качестве топливных компонентов применялись анилин с примесью фурфурилового спирта и азотная кислота. Подача топлива в двигатель осуществлялась под давлением с помощью наддува баков гелием. Охлаждался двигатель за счет циркуляции топлива в рубашке камеры сгорания и сопла. Ускоритель длиной 1,8 метра разгонял ракету до скорости 305 м/с и затем сбрасывался, после чего вступал в действие маршевый двигатель, работавший на жидком топливе в течение 34 секунд. В момент прекращения работы двигателя ракета имела скорость 1250 м/с и поднималась на высоту порядка 29 километров, если траектория полета приближалась к вертикальной. Максимальная высота подъема ракеты при полезной нагрузке в 68 килограммов обычно составляла около 115 километров. Вес полезной нагрузки колебался от 45 до 113 килограммов. Показания бортовых приборов ракеты передавались частично с помощью телеметрической системы, частично снимались после спасения приборного (носового) отсека.

К испытаниям на полигоне Уайт Сандс ракета «Аэроби» была готова осенью 1947 года. После предварительного запуска трех макетов, 24 ноября 1947 года, была запущена первая ракета «Аэроби». Вследствие большого рысканья через 35 секунд полета пришлось по радио «отсечь» двигатель для того, чтобы избежать приземления ракеты за пределами полигона. В результате этого максимальная высота составила всего лишь 58 километров. Второй пуск ракеты «Аэроби» состоялся 5 марта 1948 года и прошел весьма успешно. Приборы для измерения направленной интенсивности и углового распределения космических лучей были подняты на высоту 113 километров, что дало возможность получить новые научные данные. В апреле был осуществлен еще один запуск на такую же высоту. При этом удалось произвести замеры магнитного поля Земли. Четвертая ракета была оборудована аэрофотокамерами и запущена 26 июля 1948 года. Полет и на этот раз протекал нормально, максимальная высота составила свыше 110 километров.