К тому времени Тихомиров пришел к выводу, что применявшийся в ракетах черный дымный порох не может обеспечить ни значительной дальности, ни стабильности полета ракет. Поэтому он сосредоточил все усилия на создании принципиально нового пороха, свободного от недостатков черного. В результате упорных изысканий появился мощный, стабильно горящий бездымный пироксилиновый порох на нелетучем растворителе — тротиле. Шашки из пироксилино-тротилового пороха горели без дыма, с огромным газообразованием и вполне стабильно.

В 1925 году ГДЛ перебазировалась в Ленинград. Ее сотрудники занимались в основном разработкой ракетных двигателей: сначала — на бездымном порохе (шашки для боевых активно-реактивных снарядов, твердотопливные ускорители для самолетов), затем — на жидком.

В 1929 году в ГДЛ был организован отдел под руководством Валентина Петровича Глушко. В этом отделе был спроектирован и создан первый в истории электрический ракетный двигатель (ЭРД). Принцип действия такого двигателя был довольно прост: в камеру сгорания двигателя, снабженную соплом, подается электропроводящее вещество, через которое производится мощнейший электрический разряд; при этом проводник мгновенно переходит в газообразное состояние, и продукты сгорания вытекают через сопло, создавая реактивную тягу. Отдел Глушко провел ряд экспериментов с этим двигателем, используя в качестве электропроводящего рабочего вещества литий, бор, алюминий, магний, кремний и бериллий.

Первоначально эти опыты велись в лаборатории «Миллион вольт» академика Чернышева в Лесном, а позднее, с начала 1933 года, — на собственной экспериментальной установке, смонтированной в одном из казематов Петропавловской крепости на Неве. Установка позволяла получать энергетические дозы в виде электрических импульсов с крутым фронтом (порядка нескольких микросекунд) и амплитудой до 100000 В. Существо происходящего при этом процесса Глушко описал в своей дипломной работе следующим образом: «В рассматриваемом случае взрыв происходит вследствие быстрого перехода вещества из твердого состояния в газообразное, то есть вследствие чисто физических причин, без изменения химической структуры участвующего во взрыве вещества».

На базе идеи электрического ракетного двигателя Валентин Глушко предложил проект космического корабля «Гелиоракетоплан». Этот корабль должен был представлять собой полую сферу с кольцевым поясом ЭРД, снабжение которых электроэнергией осуществлялось посредством плоской батареи из «солнечных» термоэлементов.

Помимо столь экзотических проектов, отдел Глушко занимался разработкой жидкостных реактивных двигателей и создал целую серию их — от «ОРМ-1» по «ОРМ-52» (сокращение от «Опытный Ракетный Мотор»).

Мы не будем перебирать здесь все эти двигатели, отметим только некоторые из них, имевшие особое значение для истории космонавтики.

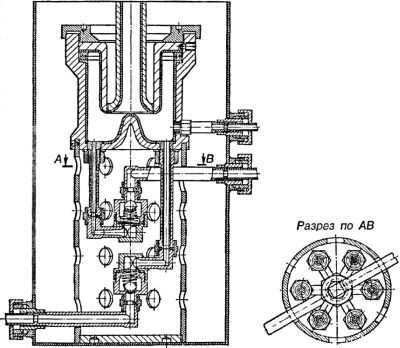

«ОРМ-1» стал первым советским экспериментальным ЖРД. Топливо — четырехокись азота (окислитель) и толуол (горючее); при испытании на жидком кислороде и бензине двигатель развивал тягу до 20 килограммов. Камера двигателя была плакирована изнутри медью и охлаждалась водой, заливавшейся в наружный кожух. Весь двигатель состоял из 93 деталей.

«ОРМ-1» показал себя довольно капризным двигателем, работал нестабильно, часто взрывался. В конце концов работы по двигателям с монотопливом были в ГДЛ прекращены.

В 1931–1932 годах на двигателе «ОРМ-16» группа Глушко провела более 100 огневых стендовых испытаний. В качестве окислителя использовались жидкий кислород, азотная кислота и растворы четырехокиси азота, а в качестве горючего — керосин.

Двигатель «ОРМ-48» на двухкомпонентном топливе (окислитель — азотная кислота, горючее — керосин) был разработан и испытан в 1933 году. «ОРМ-48» отличался от предыдущих моделей двигателей конструкцией сопла, которое состояло из внутренней стальной стенки с несколькими поясами спиральных ребер и внешней медной рубашки; стенка и рубашка соединялись в одно целое при помощи пайки по вершинам ребер. В полученные таким путем каналы подавалась вода с целью охлаждения конструкции. «ОРМ-48» явился прототипом современных камер сгорания со связанными оболочками.

«ОРМ-52» был наиболее мощным ЖРД, разработанным в ГДЛ и прошедшим официальные испытания в 1933 году. Он развивал тягу 250–300 килограммов и скорость истечения — 2060 м/с Топливо — азотная кислота и керосин. Масса — 14,5 килограмма.

Разумеется, двигатели создавались группой Глушко не только для экспериментальной отработки элементов конструкции и подбора оптимальных топливных смесей — всегда подразумевались какие-то проекты ракет, на которые эти двигатели будут установлены.

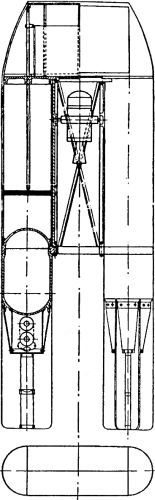

Одним из первых проектов, предложенных группой Глушко, стала ракета «РЛА-100» («Реактивный летательный аппарат с высотой подъема 100 километров»). Согласно проекту, стартовый вес этой ракеты должен был составлять 400 килограммов, вес азотнокислотного топлива — 250 килограммов, вес двигателя — 20 килограммов, вес полезного груза — 20 килограммов, тяга двигателя — 3000 килограммов, время работы — 20 секунд.

Ракета состояла из двух корпусов с общей головкой. Для стабилизации полета «РЛА-100» предусматривалась установка двигателя выше центра тяжести ракеты на карданном подвесе при стабилизации двигателя непосредственно гироскопом. В головной части ракеты предусматривалось размещение метеорологических приборов с парашютом и автоматом для выбрасывания их в атмосферу, а в нижней части корпуса — аккумуляторов давления со сжатым воздухом для подачи компонентов топлива в двигатель; верхние баки предназначались для окислителя, средние — для горючего. Материал баков и аккумуляторов давления — высокопрочная сталь. Нижние части корпусов несли дюралюминиевое оперение. Для определения траектории полета было предусмотрено использование разработанного для этой цели киносъемочного аппарата с секундомером, установленного в одном из хвостовых обтекателей.

В 1932 году за изготовление трех ракет «РЛА-100» взялся Мотовилихинский машиностроительный завод в городе Перми. Об огневых испытаниях одной из этих ракет рассказывает бывший сотрудник лаборатории Владислав Соколов в своей книге «Огнепоклонники»:

«С этим аппаратом связано забавное приключение. На полевые пусковые испытания прибыло из Москвы одно весьма высокопоставленное лицо. И надо же было такому случиться, что при пуске аппарата произошло искривление его стабилизатора, превратившее ракету в бумеранг. Ракета, описав дугу, помчалась в сторону пусковой позиции. Все бросились к укрытию. Первым добежало до него высокопоставленное лицо, чем убедило нас в пользе физической подготовки…»

Для ускорения летных испытаний двигателей с тягой до 300 килограммов и проверки способов старта и управления ракет в 1933 году в ГДЛ были разработаны конструкции экспериментальных ракет «РЛА-1», «РЛА-2», «РЛА-3», способные осуществить вертикальный взлет на высоту порядка 2–4 километров.

В этих ракетах предусматривалось жесткое крепление двигателей в хвостовой части ракеты; подача топлива — с помощью сжатого газа из аккумулятора давления; бак горючего размещался концентрично внутри бака окислителя.

«РЛА-1» по конструкции была наиболее простой: ее головка и хвостовое оперение — деревянные, длина — 1,88 метра, диаметр корпуса — 195 миллиметров, подача топлива в двигатель — сжатым воздухом без редуктора давления.

«РЛА-2» отличалась от первой модели использованием дюралюминиевой головки, несущей контейнер метеоприборов с парашютом, раскрытие которого предусматривалось вышибным автоматом; введением в средней части корпуса ракеты арматурного отсека с редуктором давления воздуха; применением дюралюминиевого хвостового оперения.