То, что появление ракет было не просто литературным вымыслом, доказывается случайными ссылками на сам предмет. Так, замечание о ракетах содержится в «Кельнской хронике» 1258 года. А итальянский историк Муратори, который, собственно, и назвал ракету «ракетой», приписывает этому «новому» оружию важную роль в сражении при Кьодже в 1379 году.

В то время уже существовало огнестрельное оружие, но оно еще было весьма несовершенным, и ракеты могли составить ему серьезную конкуренцию. Немецкий военный инженер Конрад Эйхштедт в своей книге «Военная фортификация», изданной в 1405 году, говорит о трех типах применяемых ракет: вертикально взлетающих, плавающих и запускаемых при помощи тугого лука.

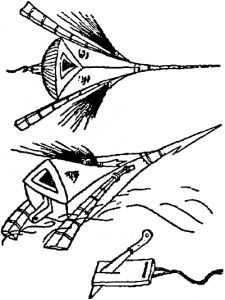

«Книга о военных принадлежностях» итальянского военного инженера де Фонтаны, появившаяся примерно в 1420 году, полна еще более смелых предложений. Этот труд содержит чертежи ракет в виде летающих голубей, плавающих рыб и бегущих зайцев, предназначенных автором для поджога укреплений противника. Например, ракета «Бегущий заяц» должна была устанавливаться на деревянной доске и передвигаться не на колесах, а на деревянных роликах: де Фонтана искал устройство, которое позволило бы замаскированной ракете преодолеть неровную местность. Кроме того, де Фонтана разработал конструкцию «ракетной машины» для пробивания брешей в стенах или в воротах крепостей и сделал набросок деревянной «ракетной торпеды», напоминавшей своей формой и раскраской голову морского чудовища.

Дальнейшие опыты с пороховыми ракетами привели к появлению весьма оригинальных проектов. Так, в неопубликованном манускрипте Рейнгарта фон Зольмса, относящемся к началу XVI века, описываются ракеты с парашютами. А граф Нассау предложил ракету, которая могла нырять и взрываться под водой.

Спустя некоторое время архитектор Иосиф Фуртенбах из Ульма написал две интересные книги о применении ракет в военно-морском деле. Как утверждал Фуртенбах, ракеты могли использоваться на море не только для сигнализации, но и в качестве зажигательного средства, рассчитанного на поджог просмоленного такелажа кораблей противника. Фуртенбах отмечал, что пираты уже пользуются этим средством, и предлагал применять его для борьбы с пиратами.

В России черный дымный порох появился, по свидетельствам летописей, в XIV веке. Первые сведения об использовании ракет в качестве оружия на Украине относятся к XVI столетию. Как рассказывает историк Конисский в своей книге «История русов» (1847 год), в 1515 году в битве запорожцев с татарами «гетман Ружинский выслал отряд конницы с приготовленными завременно бумажными ракетами, кои, будучи брошены на землю, могли перескакивать с места на место, делая до шести выстрелов каждая. Конница оная, наскакав на становище татарское, бросила их между лошадей татарских, причинив в них великую сумятицу».

Первым отечественным печатным трудом по ракетной технике, по-видимому, является книга О. Михайлова «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». Она выдержала два издания — в 1607 и 1621 годах.

«Зелейным делом» занимался и сам царь Петр I, учредивший в Москве специальное «ракетное заведение». В 1707 году в нем была изготовлена сигнальная ракета, способная подниматься на высоту до одного километра. Определенный интерес Петра к ракетному делу подтверждается заказом на перевод книги Иосифа Ландгрини «Художества огненные и разные воинские орудия», где приводились сведения об искусстве изготовления ракет.

Однако в Европе к этому моменту ракеты уже вышли из употребления в сухопутных войсках, о чем свидетельствует в своей книге Леонгарт Фроншпергер, главный оружейник города Франкфурта-на-Майне (1557 год). Посвятив большую часть страниц любимым пушкам, Фроншпергер все же отдает дань уважения и ракетам, которые он называет «рогетами». Оружейник писал, что «рогет» — это простейший фейерверк, изготавливаемый из пороха (смесь селитры, серы и древесного угля), плотно запрессованного в бумагу. «Рогет» должен высоко взлетать в воздух, давать красивый огонь, полностью сгорать в воздухе и исчезать без вреда. Запас энергии у «рогета» невелик, и работает он недолго, но из него можно сделать много прекрасных фейерверков, если соединить их по несколько штук в «шары» и «колеса» или запустить из мортир. «Рогеты» могут служить и двигателями для других фейерверков, ибо они поднимаются в воздух «за счет собственного огня, без стрельбы».

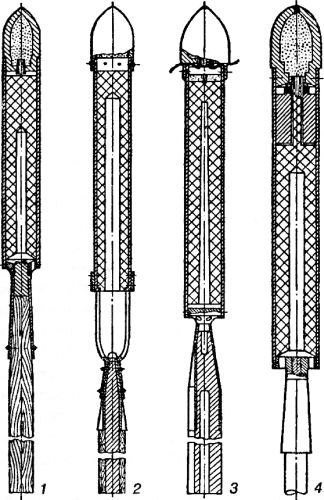

В 1591 году некий Иоганн Шмидлап опубликовал книгу, посвященную исключительно устройству невоенных фейерверков, где рассказал обо всем этом весьма подробно. Сырьем для изготовления ракеты был «ленивый» артиллерийский порох, то есть такой порох, скорость горения которого уменьшалась за счет добавления дополнительного количества древесного угля. Прежде всего необходимо было склеить бумажную (картонную) пороховую трубку. Затем, пока склеиваемая масса была еще влажной, в трубке делалась «горловина». После этого в том месте, где сходились вместе два закругленных деревянных цилиндра, на влажную трубку накидывалась намыленная бечева, затягивая которую можно было уменьшить трубку до двух третей полного диаметра. Когда все это было сделано, трубка хорошенько высушивалась. Высохшая трубка наполнялась порохом, который плотно набивался внутрь, слой за слоем, до самого верха. Суженный конец трубы образовывал нижнюю часть ракеты, а запал вводился внутрь через «горловину» (сопло). Готовая ракета, как описывает Шмидлап, привязывалась к шесту, который должен быть приблизительно в семь раз длиннее самой ракеты.

Среди разработок Шмидлапа можно найти и первые составные, или, как их теперь называют, «многоступенчатые» ракеты. На одном из его рисунков изображена большая ракета, несущая небольшую другую, в передней части которой находится еще меньшая ракета.

Тем не менее на достаточно продолжительный период времени ракеты были позабыты и интерес к ним возродился лишь после не слишком удачной для англичан военной операции в далекой Индии.

В изданном после ее окончания «Обзоре военных действий на Коромандельском побережье» (1789 год) приводятся рассказы очевидцев о применении индусами ракет против английских войск. При этом утверждалось, что ракеты индусов весьма походили на те, которые применялись в Англии для фейерверков, но имели заметно большие размеры. Реактивный заряд помещался у них не в картонном корпусе, а в железной трубе, и весили они от 2,7 до 5,4 килограмма. Наводка осуществлялась при помощи трехметровой бамбуковой жерди, а дальность полета этих ракет составляла от 1,5 до 2,5 километра. Хотя наведение ракет и не было очень точным, однако массированное их применение позволяло нанести противнику, и особенно его кавалерии, большой урон.

Ракетными войсками индусов руководил Хайдар Али, принц Майсура. Первоначально ракетные части насчитывали всего лишь 1200 человек, но, когда была доказана эффективность нового оружия, Типпу-сахиб, сын Хайдара, увеличил численность ракетных частей до 5000 человек. Потери англичан от этих ракет были особенно велики в сражениях при Серингапатаме, состоявшихся в 1792 и 1799 годах.

Столь успешное применение ракет в боевой обстановке произвело сильное впечатление на английского полковника Вильяма Конгрева. И хотя он никогда и не видел их в действии, рассказов ветеранов для этого энтузиаста ракетостроения оказалось более чем достаточно.

Начиная с 1801 года Конгрев скупал самые большие ракеты, которые мог достать в Лондоне, платя за них из собственного кармана, и начал опыты, целью которых было установить максимальную дальность полета ракет. Он выяснил, что она не превышает 550 метров, то есть уступает в этом отношении индийским военным ракетам почти в три раза. Тогда он обратился к начальству с просьбой о поддержке. Лорд Чатам, изучив вопрос, дал разрешение использовать принадлежавшие военному министерству испытательные полигоны, и вскоре Конгрев добился увеличения дальности полета ракет до 1800 метров. А уже в 1805 году новое оружие было продемонстрировано принцу-регенту, и Конгрев со своими ракетами принял участие в экспедиции Сиднея Смита, руководившего штурмом Булони с моря.