По-моему, дело в том, что Кландебой — болото особое не только в пространстве, но и во времени. Считать, будто 1941 год наступил одновременно во всех болотах, способны лишь те, кто некритически верит хрестоматийной истории. Но птицы знают истину. Стоит легкому ветру повеять с Кландебой навстречу стае летящих на юг пеликанов, и они сразу ощущают, что внизу их ждет возвращение в геологическое прошлое, в убежище от самого безжалостного врага — от будущего. Испуская странное доисторическое кваканье, они величавыми спиралями спускаются в гостеприимные пределы давно ушедшей эры.

Другие беженцы уже там, и каждый по-своему воспринимает эту возможность передохнуть от неумолимого хода времени. Над ржавой водой, словно разыгравшиеся ребятишки, пронзительно кричат форстеровские крачки — так, как будто плавники евдошек подрагивают не в этой воде, а в первых холодных потоках, льющихся с отступающих ледников. Вереница канадских журавлей трубит вызов всему, чего опасаются и страшатся журавли. По заливу тихо и величаво плывут лебеди, оплакивая исчезновение всего, что дорого лебедям. С вершины разбитого грозой тополя там, где болото смыкается с большим озером, сапсан, балуясь, кидается на пролетающих птиц. Он по горло сыт утиным мясом, но ему нравится пугать отчаянно вопящих чирков. Так же развлекался он и в те дни, когда прерии покрывало озеро Агассиз.

Понять настроение этих гостей болота нетрудно — они и не думают его скрывать. Но состояние духа одной беглянки, нашедшей приют в Кландебое, остается для меня тайной, потому что она не терпит присутствия людей. Пусть другие птицы легкомысленно поверяют свои секреты выскочкам в болотных сапогах, но длинноклювая поганка до этого не снизойдет! Как бы осторожно ни подкрадывался я к разделяющему нас тростнику, я вижу только блеск серебра, когда она беззвучно уйдет под воду, и затем из-за ширмы тростника на противоположном берегу она зазвенит колокольчиком, предупреждая о чем-то всех себе подобных. Но о чем?

Ответа я так и не нашел, потому что эту птицу и род человеческий разделяет какая-то стена. Кто-то из моих гостей покончил с поганкой, поставив галочку против ее названия в списке и изобразив сбоку буквами звон колокольчика — «клик-клик» или другую невнятицу в том же роде. Он не почувствовал, что это не просто птичий крик, что это тайная весть, которую нужно не воспроизводить неуклюжими искусственными средствами, но перевести и понять. Как ни горько, мне до сих пор не удалось этого сделать, и тайна останется для меня столь же темной, как и для него.

С каждым весенним днем колокольчик звенит все настойчивее: на рассвете и в сумерках он раздается над всеми плесами, и я понимаю, что птенцы уже привыкают к жизни на воде и родители наставляют их в философии поганок. Но увидеть, как это происходит, очень непросто.

Однажды я улегся ничком возле жилища ондатры и зарылся в грязь. Пока моя одежда впитывала местный колорит, мои глаза впитывали жизнь болота. Мимо проплыла самка красноголового нырка со своим караваном утят — красноклювых шариков зеленовато-золотистого пуха. Виргинский пастушок чуть не задел меня по носу. Тень пеликана скользнула по заводи. На кочку с мелодичным свистом опустился желтоногий улит, и мне пришло в голову, что я могу написать стихотворение лишь ценой огромных умственных усилий, а он несколькими шажками создает куда более прекрасные стихи.

На берег позади меня змеиным движением выбралась норка — она задирала нос, кого-то выслеживая. Болотный крапивник то и дело нырял в густые тростники, откуда доносился настойчивый писк птенцов. Солнце припекало, и я начал было подремывать, как вдруг из заводи сверкнул дикий красный глаз и возникла птичья голова. Убедившись, что все спокойно, появилась и вся птица, большая, как гусь, с серебристо-серым туловищем-торпедой. Я не успел понять, когда и откуда взялась вторая поганка, но она уже плыла прямо напротив меня, а на ее широкой спине ехали два жемчужно-серебристых птенца, уютно устроившись в манеже из приподнятых крыльев. Семья исчезла за мыском прежде, чем я опомнился, и из-за завесы тростников донесся звон колокольчика, переливчатый и насмешливый.

Ощущение истории — вот высший дар науки и искусства, но я подозреваю, что поганка, которая ничего от них не получает, лучше осведомлена в истории, чем мы. Ее смутный первобытный мозг не ведает, кто победил в битве при Гастингсе, но он словно бы ощущает, кто победил в битве времени. Если бы род человеческий был столь же стар, как род поганок, мы сумели бы постигнуть смысл их крика. Подумайте, сколько традиций, сколько мудрости, сколько новых причин для гордости и презрения приносят нам даже два-три осознающих себя поколения. Так какая же гордость непрерывной преемственности должна двигать этой птицей, которая была поганкой за миллионы лет до того, как на земле появился человек!

Но как бы то ни было, в крике поганки скрывается какая-то странная власть — он главенствует в болотном хоре и ведет его. Быть может, еще в незапамятные времена ей была вручена дирижерская палочка оркестра всей биоты. Кто задает такт озерным волнам, которые, накатываясь на берег, создают все новые и новые отмели для все новых и новых болот по мере того, как век за веком вода отступает все дальше? Кто велит ароннику и ситнику добросовестно пить солнце и воздух, чтобы зимой ондатры не вымерли от голода и болото не задушили безжизненные джунгли осоки? Кто днем учит терпению насиживающих уток, а по ночам пробуждает кровожадность в охотящихся норках? Кто воодушевляет цаплю точнее бить пикой, а сокола — стремительнее бросаться на цель? Поскольку мы не слышим, чтобы кто-нибудь обращался ко всем этим созданиям с увещеванием неустанно выполнять их различные обязанности, нам кажется, будто за ними никто не следит, будто умение их врожденное, а трудолюбие всегда механично, будто миру дикой природы неведомо утомление. Но может быть, утомление неведомо только поганкам, и, быть может, поганка напоминает им, что для того, чтобы все могли выжить, каждый обязан без устали есть и драться, размножаться и умирать.

Болота, некогда простиравшиеся по прериям от Иллинойса до Атабаски, сжимаются, отступают к северу. Человек не может жить единым болотом, а потому он вынужден жить вовсе без болот. Прогресс не терпит, чтобы культурные поля и дикие болота существовали бок о бок во взаимной терпимости и гармонии.

И вот с помощью землечерпалок и дамб, дренажных труб и сварочных аппаратов мы досуха высосали кукурузный пояс, а теперь взялись за пшеничный. Голубое озеро превращается в зеленую трясину, зеленая трясина — в спекшийся ил, спекшийся ил — в пшеничное поле.

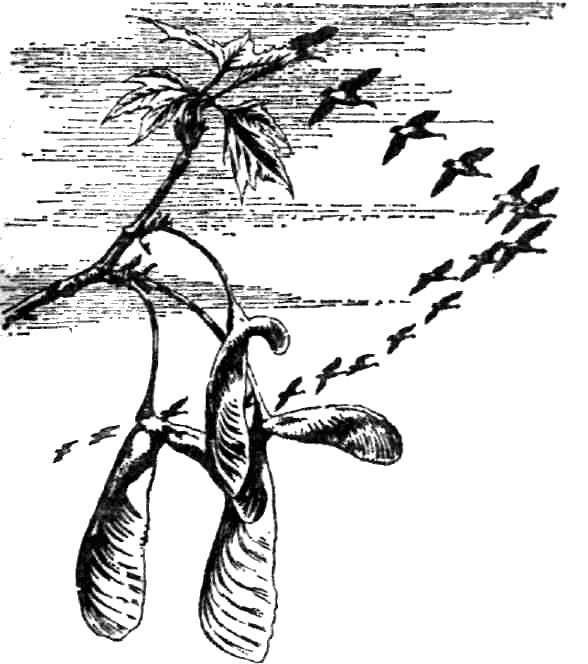

Придет время, и мое болото, перекопанное и осушенное, будет погребено под пшеницей, как нынешний день и день вчерашний будут погребены под грядущими годами. И прежде, чем последняя евдошка забьется в последней лужице, крачки прокричат «прощай» Кландебою, лебеди в белоснежном величии поднимутся по спирали в небо и журавли протрубят последнее прости.

Часть III

______________

ВКУС К ПРИРОДЕ

Природа

Существует некоторая путаница между понятиями «земля» и «природа». Земля — это то, на чем растут кукуруза, овраги и закладные. Природа — это личность земли, гармония ее почвы, жизни и климата. Природа не знает ни закладных, ни федеральных агентов, ни табачных дорог. Она остается спокойно равнодушной к подобным мелким досадам, которые чинят ей самозванные ее владельцы. То, что прежним хозяином моей фермы был бутлегер, нисколько не трогало рябчиков: они взмывали над чащей столь же гордо, как если бы были гостями короля.

Бедная земля может быть богата природой, и наоборот. Только экономисты принимают материальное изобилие за богатство: Природа бывает богатой вопреки внешней бедности, и ее красота не обязательно очевидна с первого взгляда и в любое время.