В ходе конференции обнаружились серьезные расхождения позиций Японии и США. Японская делегация по-прежнему требовала увеличения соотношения своего флота до 10:7 и паритета в тоннаже подводного флота[104]. 17 февраля прошло совместное заседание американской, английской и японской делегаций, однако оно показало, что позиции сторон ни на йоту не изменились. Через десять дней Стимсон писал Гуверу: «... как с одной, так и с другой стороны пока не было отхода от ранее занятых позиций»[105].

Чтобы хоть временно обеспечить себе 70% крейсерского тоннажа относительно американского флота, Япония выступила с предложением о замедлении темпов строительства крейсеров в США. В соответствии с этим предложением из 18 американских тяжелых крейсеров, которые должны были быть построены для достижения лимита, предусмотренного Вашингтонским договором, 9 должны были быть заложены в следующем порядке: по три крейсера в 1933, 1934 и 1935 гг. соответственно. Американцам не сильно светило идти на такие уступки. Да они и не особо собирались. Стимсон применил все свое красноречие, чтобы убедить японцев отказаться от своих требований 70% тоннажа. Госсекретарь доказывал, что американский флот разделен на две части, и значительные его силы вынуждены базироваться в Атлантическом океане. Следовательно, в Тихом океане Японии будет достаточно крейсеров и без увеличения пропорции для достижения полного паритета с американским флотом в регионе. Но в Токио мечтали не о паритете, а о значительном превосходстве. Поэтому все словесные упражнения Стимсона не возымели действия — японцы «упрямо» продолжали придерживаться позиции, которую американцы не могли «принять»[106].

Тем временем противоречия, существовавшие между державами, продолжали возрастать. Не найдя почвы для компромисса, французская и итальянская делегации покинули конференцию. Сложилась ситуация, угрожавшая провалом переговоров и новым витком гонки вооружений. Перед англо-саксонскими странами встала задача заставить Японию подписать соглашение даже без участия Италии и Франции. Гувер был готов идти на «временные уступки

Японии, чтобы втянуть ее в соглашение»[107]. В итоге Япония получила право на 70% тоннажа американского флота в категории легких кораблей до 1936 г. После чего вопрос подлежал новому рассмотрению.

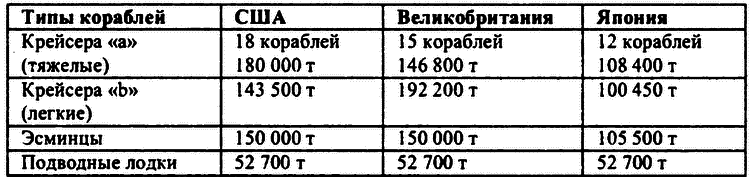

В итоге 22 апреля 1930 г. Лондонский морской договор был подписан. Он предусматривал следующие качественные ограничения: крейсера разделялись на два подкласса: «а» — корабли водоизмещением до 10 000 т с орудиями больше 155 мм — и подкласс «b» с орудиями менее 155 мм. Количественные ограничения, налагавшиеся на страны, подписавшие договор, приведены в следующей таблице.

Необходимость во что бы то ни стало заключить договор привела к тому, что документ оказался не только компромиссным, но и расплывчатым. Значительная часть положений ставилась в зависимость от развития французского флота — основного конкурента Англии в европейских водах. Естественно, предусматривалось, что Великобритания имеет право на увеличение своего флота в ответ на рост мощи французского. Далее по цепочке.

Договор предусматривал запрет на строительство линкоров до 31 декабря 1936 г. А также ряд ограничений по другим классам кораблей для трех подписавших его держав. Срок действия документа истекал 31 декабря 1936 г., после чего он долен был быть заменен новым соглашением, для подписания которого предполагалось созвать очередную конференцию в 1935 г.

Таким образом, в отличие от Вашингтонской конференции в Лондоне США не удалось достигнуть ни одной дипломатической победы. Наоборот, стремясь сохранить престиж и не дать толчок новой гонке вооружений, Лондон и Вашингтон пошли на значительные уступки Японии. Их цель была вполне понятна — максимально продлить действие Вашингтонского договора. Однако в действительности конференция стала первым симптомом агонии версальско-вашингтонской системы. Она фактически закрепила полное военное доминирование Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дало в руки Токио юридический инструмент увеличения Императорского флота. В конечном итоге это вылилось в войну, развязанную Японией на китайской территории в 1931 г.

ЧАСТЬ II

ЭРА ИЗОЛЯЦИИ

Феномен изоляционизма

Своеобразность американской внешней политики заключается в том, что она всегда испытывает сильнейшее влияние общественного мнения. Конгресс подчас обладает даже большим влиянием при выработке внешнеполитического курса, нежели Государственный департамент. Этому существует довольно простое объяснение — президента выбирают граждане страны, которых довольно мало интересует внешняя политика, а вот мнение Конгресса их очень даже интересует. В итоге администрация не может себе позволить больше свободы, чем ей отпущено законодательной властью и общественным мнением.

Со времен Дж. Вашингтона и Войны за независимость США не особенно стремились лезть в мировую политику. Североамериканское государство предпочитало самоизоляцию. К тому было много причин, в том числе огромные неосвоенные территории на Диком Западе, которые необходимо было колонизировать и очистить от индейцев. Однако это далеко не означало, что Соединенные Штаты вообще не обращали внимания на международные дела и не имели сношений с другими государствами. Тем не менее эти отношения, как правило, ограничивались экономическими интересами. Но по мере роста экономики и военной мощи государства, США все более пристальное внимание обращали на своих соседей, они не останавливались даже перед войнами — так, у Мексики был отторгнут штат Техас.

Весь XIX в. прошел для американской внешней политики под знаменем доктрины Монро, суть которой сводилась к простой формуле: «Америка для американцев». При этом в сферу доктрины входила не только Северная Америка, но и Южная. Вашингтон намеренно ограничивал себя именно этим регионом, а от центра тогдашней мировой власти — Европы — стремился держаться подальше.

Именно такой внешнеполитический курс и получил название «изоляционизма». Только в самом конце XIX в., когда экономика США окрепла настолько, что могла считаться первой в мире, американские политики обратили свой взор за пределы региона, ограниченного доктриной Монро. Начались нешуточные споры между сторонниками изоляции и «интернационалистами», стремившимися вывести США на мировую арену, как активную политическую силу. Тем не менее данные попытки[108] оказались безуспешными, общественное мнение по-прежнему придерживалось «изоляционистской» доктрины. Американская стратегия оставалась «узконациональной по своему характеру»[109], причем международным или глобальным соображениям уделялось мало внимания. В Конгрессе доминирующая позиция по вопросам внешней политики выражалась высказыванием: «Какие у нас могут быть дела за границей?»[110]

Лишь Первая мировая война смогла пробудить Америку. Правивший в то время президент В. Вильсон, сам ярый «интернационалист», всеми силами желал вывести свою страну в мировые лидеры. Однако уступки, сделанные им на Парижской мирной конференции, «разочаровали Америку». Страна и Конгресс были недовольны результатами войны и уж точно не хотели продолжения интернационалистского вильсонсовского курса. Не желали они вступать в «выстраданную» президентом Лигу Наций. Изоляционистская оппозиция во главе с сенаторами Лоджем, Борой, Бивереджем и др. резко критиковала президента. Бора открыто заявлял на заседаниях Конгресса: «Я против этой Лиги и против любых других лиг и союзов, потому что я знаю: вместо американизации Европы Европа европеизирует Америку»[111]. Лучше держаться подальше от организации, считали изоляционисты, в которой Англия с доминионами имеет шесть голосов против одного американского. Соображения «баланса сил» властвовали над сенаторами. Этим, помимо прочего, объяснялись и настойчивые требования вывода американских войск из России и прекращения интервенции. Ход рассуждений выглядел следующим образом: сегодня Соединенные Штаты помогают Японии разделить Россию, завтра, будучи членом Лиги Наций, примут участие в совместных военных действиях против другой страны, не отвечающих исключительно американским интересам, и вот наступит момент, когда перед США окажутся мощная Япония и возрожденная Германия. На кого опереться? Гибель Российской империи разрушила мировой «баланс сил», остаются Франция и Британия — но они плохо предсказуемы. Вступление в Лигу равносильно прогулке по зыбучим пескам — так политика не делается. Наивный интернационализм Вильсона явно не отвечал интересам сенаторов.

104

PRFP 1930, V. I, p. 11.

105

PRFP 1930, V. I, p. 43.

106

PRFP 1930, V. 1, pp. 44—45.

107

Ibid., p. 59.

108

В 1898 г. администрация президента Мак-Кинли развязала войну с Испанией, однако целью этой войны было доминирование в Карибском бассейне и захват колоний, принадлежавших Испании, таких как Пуэрто-Рико, Филиппины и т.д. Одержав победу в войне, США вновь отказались от активной внешней политики за пределами Западного полушария, несмотря на то что Мак-Кинли был «интернационалистом». (Прим. авт.)

109

Владимиров Л.С. Дипломатия США в период американо-испанской войны 1898 года. М., 1957. С. 178.

110

Цит. по: Невинс С, Комманджер Г. История США. Нью-Йорк, 1991. С. 400.

111

Congressional Record, v. 58, p. 7947.