Фантазию Гиллиама находили «пережаренной» еще во времена «Бразилии». Но самую выразительную точку отсчета для «Страны приливов» задают «Братья Гримм» — фильм, выпущенный Гиллиамом практически одновременно, принятый без особых оговорок и не возбудивший ровным счетом никаких страстей. Как будто их делали два разных режиссера. На самом деле это два лика Терри Гиллиама, который всегда живет в режиме экстрима и борется с трудностями, часто сам создавая их. В «Братьях Гримм» спецэффекты впечатляют не своим масштабом, а своей рукотворностью: Гиллиам умеет освоить бюджет, сделав фильм еще более дорогим. В «Стране приливов», напротив, подводные съемки имитируются переливами кисеи: бедность не порок, а стимул поднапрячь воображение.

«Братья Гримм»

Разница между двумя этими кинопроектами не только в бюджете, который в «Братьях Гримм» на порядок выше, но в вытекающей из него степени продюсерского контроля. Когда контроль слишком велик, кино даже у этого неисправимого кинохулигана получается чересчур мейнстримовским, и в нем оказывается «мало Гиллиама». Когда контроль сводится к нулю, как в случае «Страны приливов», Гиллиам выпадает в осадок, быть может, «слишком много», но это все же меньшее из двух зол.

«Шизофрения — это проще, чем можно себе представить»

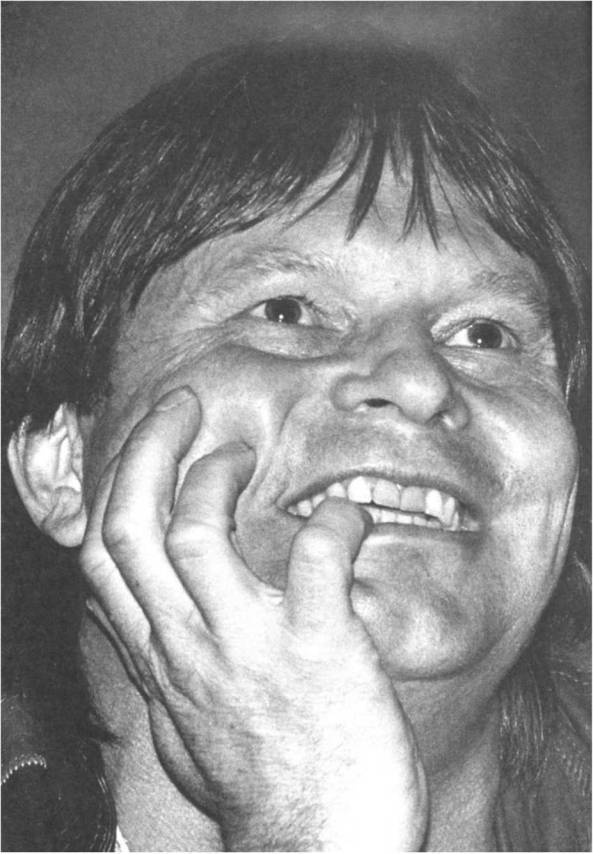

На тему о том, как взаимодействуют сюжет и бюджет, творческая фантазия и производственная реальность, мне удалось поговорить с Терри Гиллиамом после премьеры «Страны приливов».

— Как вы совмещаете столь разные внутренние установки — на масштабный блокбастер и на элитарный арт-проект?

— Шизофрения — это проще, чем можно себе представить. Две взаимоисключающие вещи запросто помещаются в моей голове. Одна не отрицает существования другой.

— А какой из фильмов было делать труднее?

— Однозначно — тот, который стоил 80 миллионов. Я ежедневно чувствовал, как они давят на меня своей гребаной массой. Наверное, когда смотришь «Братьев Гримм», это заметно.

— Все равно в фильме чувствуется увлеченность. Чем вы вдохновлялись и как сопротивлялись бюджету?

— Я старался исходить из визуального образа — среды, атмосферы, костюмов. Они должны были диктовать историю, а не наоборот.

— То есть вы утопили сценарий в визуальной фактуре?

— В общем, да, но это скорее игрушки для взрослых. Дети, чье восприятие не испорчено и не заштамповано, вероятнее всего, воспримут кино как сказку. И я готов им в этом помочь: может быть, потому, что уже сам впадаю в детство, а может, я из него никогда так и не вырос.

— А что по поводу «Страны приливов»? Вряд ли это кино для детей…

— Это как раз тот редкий случай, когда я сразу влюбился в книгу и захотел перенести ее на экран. «Страна приливов» Митча Калина — прекрасная в своей мрачности история, ни на что не похожая. История маленькой девочки, которой не повезло с родителями и которая придумывает воображаемую страну. Не знаю, сможет ли ее воспринять среднестатистический ребенок, но ведь девятилетняя Джодель Ферланд смогла это сыграть. Правда, она — гениальная актриса, начиная с четырех лет снялась двадцати шести фильмах, это больше, чем я снял за свою жизнь. Так что некоторые дети по своему опыту могут дать нам фору.

— Сила, заключенная в детях, — это ведь и есть тема вашего фильма?

— Именно так. В Америке, а в последнее время и в Англии то и дело слышишь о детях-жертвах: «жертва насилия», «жертва инцеста», «жертва похищения». Взгляните на заголовки первых полос — и вы увидите, что дети, а не взрослые продают газеты и телепрограммы. На самом деле дети не созданы для того, чтобы быть жертвами. Они — сильные. Они как мячики: их роняют, а они отскакивают от земли, в отличие от взрослых. В «Стране приливов» я показал девочку, которая оказывается в тяжелейшей ситуации, но не просто выживает, а преображает ужасный мир вокруг нее в чудесный и прекрасный.

— То есть это кино о духовном сопротивлении — тема, знакомая еще по «Бразилии». Почему она вас волнуете давних пор?

— Слава богу, я не жил в Советском Союзе, но и того, что видел на Западе, хватило. Тогда, в середине 80-х, в Италии еще действовали «красные бригады» в Германии — группа Баадер-Майнхоф. Западные правительства подняли на щит борьбу с терроризмом и принялись закручивать гайки. Забавно, что в наши дни Америка почти буквально превратилась в мою «Бразилию»: она изобретает терроризм, чтобы обосновать свою тоталитарную паранойю и предоставить карт-бланш спецслужбам.

— Трагические коллизии ваших фильмов часто уравновешивает юмор. Юмор «Монти Пайтона» возник на волне легкомысленного оптимизма 60-х годов. Почему и сегодня он популярен во всем мире?

— Я не раз об этом думал, а теперь просто перестал. У меня нет этому факту объяснения. Мы в свое время считали, что наши шутки непереводимы даже для американцев. И вдруг они поползли по всей планете. В Японии наши скетчи показывали в местном телешоу, и после каждого группа японцев, похожих на бизнесменов, обсуждала, что это и о чем. Это зрелище меня сильно прямо-таки долбануло по башке.

— «Страну приливов», как и некогда «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», упрекают в нарушении норм и приличий…

— Когда Хантер С. Томпсон писал свою книгу, еще не было понятия политкорректности, и, надеюсь, скоро его опять не будет. Сегодня же мы живем в мире, регламентированном идиотскими правилами. Люди боятся прямо сказать, что они чувствуют, боятся нарушать приличия, жить не как все. Мы перешли порог третьего тысячелетия, и где мы находимся? Где, черт возьми, достигнутый нами прогресс в терминах личной моральной свободы?

Питер Гринуэй

Семя и пепел

Питера Гринуэя, британского кинорежиссера и автора многих мультимедийных арт-проектов, трудно застать дома. Две трети года он проводит в путешествиях. Читает лекции в Гаване. Ставит в Зальцбурге оперу по мотивам венской экспозиции «100 объектов, представляющих мир». Декорирует концептуальными постройками и аксессуарами швейцарские города. Снимает новый фильм в разных концах света — от Колорадо до Манчжурии.

Совсем недавно он оформил зону инсталляций в барочной резиденции Савоев под Турином — в самом современном дворцовом музее Европы. Специальная система проекторов позволяет увидеть живые картины из жизни аристократии: сцены охоты, балов, ночных романтических разговоров под луной, вплоть до «интимной комнаты», где объемные фигуры по двое укладываются в постель: в ней ведь тоже творилась история королевства.

Знаменитая выставка картин, рисунков и коллажей Гринуэя называлась «Семя и пепел», в центре ее были изображения двух обнаженных тел утопленников — мужского и женского. Гринуэй, как и в начале своей карьеры, одержим уверенностью, что есть только две достойные искусства темы — это любовь и смерть, эрос и танатос. («Если мы можем хотя бы частично управлять первым, то второй — не можем и не сможем никогда».) Он признателен тем, кто правильно воспринимает его идеи и находит их увлекательными. И азартно спорит со своими оппонентами — английскими критиками, которые обвиняют Гринуэя во всех смертных грехах. В том, что он насилует изображение, актеров, камеру. В том, что его фантазии агрессивны и бессодержательны, а его экранные конструкции — перегруженные и невесомые «горы из пуха». Гринуэя упрекают в чрезмерном «арифметическом» рационализме и чрезмерной чувственности, в грубом эпатаже и переутонченности.

Когда недостатков накапливается слишком много, можно наверняка сказать, что перед нами великий художник. Впрочем, слово «художник» к Гринуэю надо применять осторожно. Он считает живопись не только величайшим из искусств, но и самым трудным: в ней некуда и не за что спрятаться. Кино же, по Гринуэю, — дело ловких интеллектуалов, знающих, как строить капканы и фальсифицировать факты. Художник не должен анализировать. Когда герой фильма «Контракт рисовальщика» пытается совместить то, что воспринимают его глаза и его мозг, он терпит поражение.