Уже было два часа ночи, забрезжил рассвет, и работать стало не так тоскливо. Я подкатил гроб к небольшому глинистому участку, который приметил еще вчера у самой могилы святых монахинь. Работая, я постепенно размялся. Спина перестала болеть. Я усердно копал и очень скоро отрыл небольшую траншею, достаточную, чтобы принять гроб. Прохладное жемчужно-серое утро разогнало ночную тьму. Стало видно на мили вокруг, и меня тоже, наверно, кто-нибудь мог приметить. Это было опасно. Надо кончать поскорее. Я чувствовал все же, что, не отдышавшись, не смогу опустить гроб в траншею. Вытерев руки, я осушил лоб платком и огляделся вокруг. Надгробие урсулинок, каменная плита на четырех массивных шарах, стала седой от росы. Рядом стоял куст боярышника, и лоскуты на нем, те, что были новее, становились все более нарядными в сиянии, шедшем с востока. Надо кончать. Я взялся за тачку, подъехал вплотную к траншее и, осторожно орудуя заступом, стал толкать гроб в могилу, пока он не ухнул туда с глухим протестующим шумом, словно покойник хранил еще свою хмельную строптивость. Торопясь изо всех сил, я стал кидать землю в траншею. Через четверть часа могила была засыпана. Через десять минут над могилой высился ровный холмик и участок вокруг был в образцовом порядке. Я бросил заступ на землю и обозрел результаты своих трудов с облегчением и торжеством.

В ту же минуту я ахнул от ужаса: я стоял на пустынном, поросшем дроком лугу. Никаких следов кладбища не было и в помине, возле меня возвышалась могила Адского Билли, одинокая, как и прежде, а рядом — тачка и заступ. Я обернулся к реке. На том берегу лежало кладбище, окруженное глинобитной стеной с проломами, и ясно виднелась могила монахинь-урсулинок. Ветерок шевелил лоскуты на кусте боярышника. А вон и полуразрушенная часовня. Ни один камень не выпал из ее древних стен, и ничто не показывало, что она стоит на земле менее прочно, чем холмы по-соседству.

Я поглядел на могилу рядом со мной и от души посочувствовал бедному Уолфу Тону Фицджеральду, которого так невзлюбили святые праведники. Хотя все случилось в точности как я рассчитал, я все же не мог отделаться от невольного изумления. Но птицы уже щебетали, где-то кричал петух. Мой хозяин любил вставать спозаранку. Забрав заступ и тачку, я поспешил домой, чтобы спрятать их снова в хлеву. Потом, осторожно ступая, я прошел к себе в комнату, сменил сорочку, переобулся, надел пальто и цилиндр. У меня снова был цивилизованный вид. Я вышел из дому, освежил лицо холодной водой, бросил прощальный взгляд на кладбище и зашагал в Уиклоу, откуда первый же поезд увез меня в Дублин.

Через несколько месяцев, в Каире, я получил по почте пачку ирландских газет и вырезанную передовую статью из «Таймса», посвященную чуду. Отец Хики понес достойную кару за свое негостепрпимство. Комиссия, прибывшая в Фор-Майл-Уотер вслед за моим отъездом, нашла кладбище на том же самом месте, где оно стояло всегда. Растерявшийся отец Хики пытался представить комиссии какие-то объяснения, приведшие лишь к тому, что все чудо было тут же объявлено грубой мистификацией. Комментируя эти события и приводя другие примеры бессовестности церковников, газета писала: «Мы рады сообщить читателям, что преподобный Хики смещен церковным начальством с поста приходского священника в Фор-Майл-Уотер. Прискорбно, однако, что сторонники мистера Хики умудрились собрать двести подписей под абсурдной петицией, где утверждается, что священник был прав».

1885

Серенада

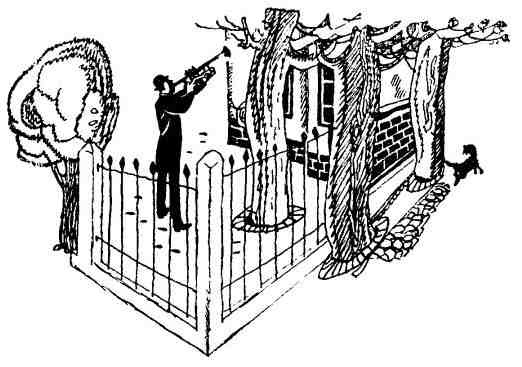

День своего сорокалетия я отпраздновал, устроив один из тех любительских спектаклей, которыми так славится мой дом в Бэкнсмс. Пьесу, как обычно, я написал сам, — это была сказка в трех действиях и ее сюжет строился на том, что герой, молодой персидский принц, владел волшебньш рогом. Мои произведения настолько хорошо известны, что вряд ли есть необходимость подробно рассказывать содержание сказки. Следует только напомнить читателю, что в центральной сцене второго акта праздник нарушается звуками рога, доносящимися из недр магнитной горы, куда принца заточила злая фея. Изобразить звуки рога должен был музыкант, игравший на корнет-а-пистоне в оркестре моего полка; мы условились, что он будет находиться не на сцене, а внизу, в холле, чтобы создать необходимое впечатление, будто звуки доносятся очень издалека.

Нечер начался замечательно. Конечно, мои гости испытали вполне естественное разочарование, узнав, что я сам не играю в спектакле, но охотно простили меня, когда я извинился и в свое оправдание сослался на то, что мне приходится выполнять двойные обязанности — хозяина и режиссера. Лучшее место в зрительном зале занимала красавица Линда Фицнайтингейл. Соседним стулом, который я предназначал для себя, весьма бесцеремонно завладел Порчерлестер из двенадцатого пехотного полка, довольно милый молодой человек, наделенный некоторыми музыкальными способностями и сладеньким баритоном, который он имеет слабость выдавать за тенор.

Любовь Линды к музыке граничит с фанатизмом, поэтому благодаря своему единственному достоинству Порчерлестер имел в ее глазах преимущество перед более солидными и зрелыми мужчинами. Я твердо решил прервать их беседу, как только освобожусь. Но это случилось не так скоро, ибо в дни домашних спектаклей я взял себе за правило лично проверять, все ли необходимое находится под рукой и на своем месте. Наконец мисс Ватерлоо, игравшая роль героини, пожаловалась, что моя беготня действует ей на нервы, и попросила меня пойти в зал отдохнуть. Я охотно подчинился и поспешил к Линде. При моем появлении Порчерлестер встал и произнес:

— Я заглянул бы за кулисы, если, разумеется, туда пускают посторонних.

— О, конечно! — сказал я, радуясь, что избавлюсь от него. — Но, пожалуйста, ничего не трогайте. Малейшая перестановка…

— Хорошо-хорошо, — перебил он меня. — Я знаю вашу мнительность. Я буду все время держать руки в карманах.

— Вы напрасно позволяете ему так непочтительно разговаривать с собой, полковник Грин, — заметила Линда, когда он ушел. — И он непременно натворит там бог знает что.

— Юношеская непосредственность, — сказал я. — Точно так же Порчерлестер ведет себя и с генералом Джонстоном, а тот уже далеко не молод. Ну, а как продвигаются ваши музыкальные занятия?

— Сейчас я брежу Шубертом. Ах, полковник Грин, вы знаете Серенаду Шуберта?

— О да, прелестная вещь! Ди-дли-ди-дам, дии-ди-дли-ди-дам, дии-дам, дии-дли-ди-ди-ди — кажется, что-то в этом роде?

— Да, пожалуй. А мистер Порчерлестер поет ее?

— Пытается. Но ему удаются только пошленькие романсы. А то, что требует серьезного отношения, глубины чувства, зрелого понимания, как, например…

— Да, да. Я знаю, вы считаете мистера Порчерлестера легкомысленным. Так вам нравится эта Серенада?

— Гм!.. Собственно говоря… А вам она нравится?

— Я ее обожаю. Я очарована ею. Я только ею живу последние три дня.

— Должен признаться, я всегда находил ее необычайно красивой. Надеюсь, я буду иметь удовольствие услышать ее в вашем исполнении по окончании нашего маленького спектакля.

— В моем исполнении! О, я не осмелюсь! А вот и мистер Порчерлестер. Сейчас я возьму с него слово, что он споет ее нам.

— Грин, — посмеиваясь сказал Порчерлестер, — мне не хотелось бы напрасно тревожить вас, но человек, который должен играть на волшебном роге, не явился.

— Боже мой! — воскликнул я. — Ведь я приказал ему быть ровно в половине восьмого. Если он не придет, пьеса погибла.

Поспешно извинившись перед Линдой, я торопливо спустился в холл. Корнет-а-пистон лежал там на столике. Значит, Порчерлестер прибег к бесчестному обману, чтобы избавиться от меня. Я уже хотел вернуться и потребовать объяснений, но тут мне в голову пришло мысль, что корнетист мог оставить здесь свой инструмент после утренней репетиции, а сейчас и в самом деле не пришел. Однако слуга, которого я позвал, доложил мне, что солдат с военной точностью явился ровно в половине восьмого. Согласно моему приказанию, его провели в смежный с холлом зал, где был накрыт ужин, и дали ему стакан вина и сандвич. Значит, Порчерлестер обманул меня. Слуга вернулся к своим обязанностям, оставив меня в холле наедине с моим гневом, и тут, сам не знаю почему, я принялся разглядывать блестящий медный инструмент, лежащий на столе. Среди неодушевленных предметов, которые окружали меня, корнет как-то особенно выделялся своей молчаливостью и неподвижностью, как будто, затаив грозный звук, он намеренно поджидал случая выпустить его на волю. Я подкрался к столу и осторожно дотронулся указательным пальцем до одного из клапанов. Потом осмелел и нажал на него. Клапан щелкнул. Из зала донесся какой-то шорох, и я с виноватым видом отскочил от корнета. Зазвенел колокольчик суфлера, означавший, что корнетист должен приготовиться. Я не без смущения ждал появления оркестранта, моля бога, чтобы он не заметил, что я, как ребенок, трогал его инструмент. Но он не появлялся. Мое беспокойство усилилось, и я бросился в зал. Там во главе накрытого к ужину стола сидел солдат и спал непробудным сном. Рядом с ним стояли пять пустых графинов. Я схватил его за плечо и сильно встряхнул. Он что-то промычал, пьяно замахнулся на меня и вновь впал в бесчувственное состояние.