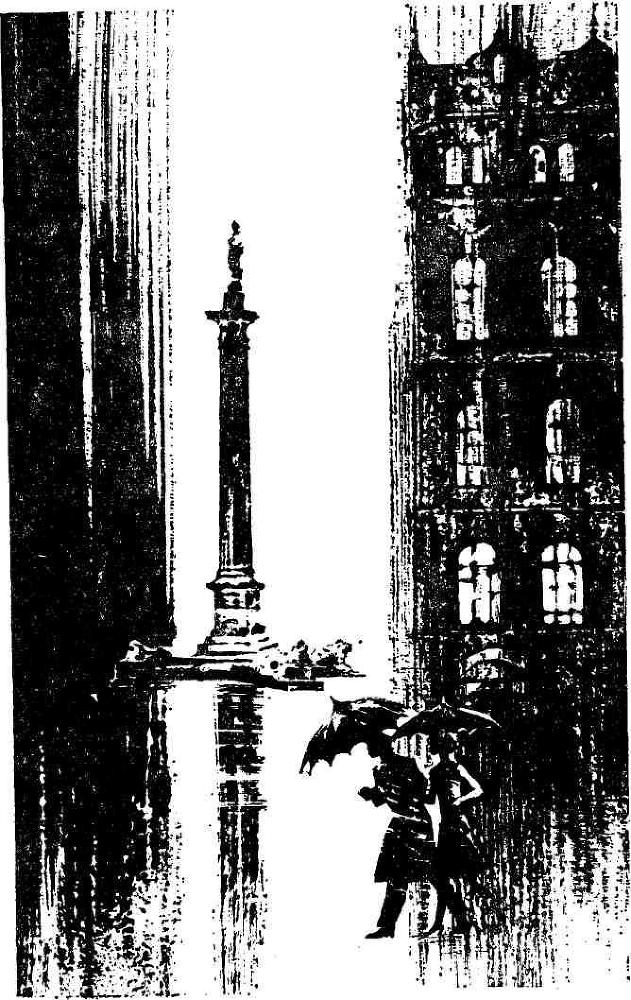

Зажатое со всех сторон машинами и автобусами такси могло медленно двигаться только в одном потоке с ними. На Трафальгарской площади оно прочно застряло среди других машин как раз напротив большого серого здания Национальной галереи, и теперь Антон мог хорошо видеть расположенную ниже мостовой площадь с бассейном и фонтанами посредине. Площадь походила на огромную чашу, до краев заполненную зонтами, и все же из соседних улиц продолжали вливаться новые и новые людские потоки. Среди черных мокрых зонтиков белели полотнища плакатов, и красные буквы на них, как струйки крови, стекали под дождем. С трудом разобрал Антон, что написано на плакатах: «Долой позорную сделку!», «Чехословакия должна жить!», «Остановить Гитлера — значит остановить войну!» Несколько плакатов требовали: «Чемберлен должен уйти», а два или три прямо повелевали: «Чемберлен, уходи!»

Хотя дождь продолжал моросить, а небо оставалось по-прежнему сумрачным, Антону показалось, что вдруг стало светлее, будто сквозь тучи проглянуло солнце. Посматривая на Трафальгарскую площадь, он вспомнил холодную ночь в Берхтесгадене, ослепительно сверкающий коридор, по которому они шли с Хэмпсоном, угрюмо обещавшим, что «Англия еще скажет свое слово». И — удивительное дело! — Лондон, вначале подавивший Антона своим холодным, мрачным унынием, теперь пробуждал в нем теплое чувство.

Наконец такси миновало узкий проезд у Национальной галереи, свернуло направо и выбралось на широкую улицу с богатыми магазинами и красивыми домами — Пиккадилли. Сначала слева, потом справа потянулись большие, залитые дождем и еще совсем зеленые парки с просторными лужайками и асфальтовыми дорожками. У входа в парки стояли памятники: невероятного размера женщины восседали в огромных креслах, гигантского вида мужчины красовались на могучих чугунных конях.

Отель «Уэст-палас» втиснулся в ряд невзрачных домов на маленькой улице, выходившей к парку, и хозяева считали, что это обстоятельство дает им право драть за тесные и в общем-то дрянные номера втридорога.

Едва устроившись в отеле, Антон приобрел в вестибюле, где продавалась разная необходимая мелочь, зонтик — без него в Лондоне нельзя даже выйти — и отправился в полпредство. Он без труда отыскал «частную», закрытую массивными решетчатыми воротами улицу, на которой находилось полпредство, прошел мимо особняков с завешенными окнами, нашел «особенно несчастный», по английским суевериям, дом № 13 и, поднявшись по каменным ступенькам к тяжелой, темной двери, позвонил. Дверь открылась, и он вновь ступил на «советскую землю».

Хорошо одетые молодые люди, встретившие Антона в большом сумрачном вестибюле, спросили, что ему надо и кто он такой, и тут же стали трясти руки: его давно ждали, за него беспокоились, хотя встретить в порту не догадались. Один из них позвонил кому-то и сказал почти торжествующе:

— Карзанов явился!

Антон не слышал, что отвечали, но видел, с какой готовностью парень, державший трубку возле уха, кивал головой, приговаривая:

— Оки-док, оки-док — хорошо, хорошо.

Затем двое молодых людей провели Антона в просторный и еще более сумрачный зал с антресолями на уровне второго этажа.

— В том углу — полпред, — сказал один из сопровождающих, — но сейчас он в Женеве, а в этом углу — советник, в том — первый секретарь и в том — первый секретарь, а там — зал приемов с зимним садом, а там…

Они подвели его к высокой двери в углу.

— А тут Андрей Петрович Краевский, советник, сейчас он за главного.

Антон положил ладонь на большую бронзовую ручку и нажал. Человек, сидевший за столом, разговаривал по телефону, и Антон невольно подался назад. Тот, однако, увидел его и, не прерывая разговора, жестом поманил к себе, подал через стол большую руку и показал на стул, стоявший у стола. Андрей Петрович был широкоплеч и широколиц, моложав, хотя не молод, его темные, поредевшие и сильно отступившие на висках волосы уже посыпал иней седины, и крупный рот при разговоре и улыбках сверкал золотыми подковками. Опустив трубку на рычажок, Андрей Петрович поставил локти на стол и, положив длиннопалые кисти одна на другую, оперся на них подбородком.

— Долго вы, однако, добирались до Лондона, — сказал он скорее с недоумением, чем с упреком. — Что случилось?

— Меня задержали в Берлине.

— Зачем?

— Сначала из-за сборища в Нюрнберге, потом из-за поездки Чемберлена к Гитлеру. Двинский — это советник полпредства в Берлине — хотел, чтобы я помог моим друзьям, работающим там, в одном деле…

— Как это они не задержали вас еще? — проговорил Андрей Петрович с усмешкой. — Ведь Чемберлен снова отправляется к Гитлеру.

— Снова отправляется к Гитлеру? — удивился Антон, забыв, что в Берхтесгадене договорились о второй встрече, хотя время и место ее не назначили. — Зачем?

— Вероятно, затем, чтобы сообщить Гитлеру, что чехословацкое правительство согласилось отдать Судетскую область Германии.

— Оно все же согласилось на это?

— Да, согласилось, — коротко и осуждающе подтвердил советник. — Согласилось, хотя мы обещали Праге помощь.

— А чехословацкий советник в Берлине, — проговорил Антон, — пришел к Двинскому, плакал и говорил, что только наша помощь может помешать этому.

— Их посланник в Лондоне тоже плакал и говорил, что надеется только на нас, а в Праге все-таки решили, как хотел Чемберлен.

— А как же французы? — спросил Антон. — Неужели они тоже не сопротивлялись?

— Сопротивлялись, да еще как, — ответил Андрей Петрович с издевательской ухмылкой. — Когда Чемберлен, как рассказывали нашим друзьям свидетели, сказал приглашенным в Лондон Даладье и Боннэ, что он принял требования Гитлера, французский премьер чуть было не выдернул последние волосы на своей и без того почти лысой голове. «Франция будет воевать на стороне Чехословакии! — воскликнул он. — Франция будет драться!» Тогда Чемберлен сказал французам, что им придется драться одним, без Англии, и Даладье застонал: «Но мы же связаны с Чехословакией договором!» Не без ехидства Чемберлен напомнил, что Франция связана договором и с Россией: не собирается же она воевать и за Россию? Французы капитулировали, хотя Даладье не упустил случая снова дернуть себя за редкие волосы и с пафосом воскликнуть, что история осудит их.

— А эти митинги и демонстрации в Лондоне не остановят его? — с надеждой спросил Антон. — Я видел митинг на Трафальгарской площади…

— Не думаю, — перебил его Андрей Петрович. — Митинги и демонстрации редко оказывают на здешнее правительство влияние. Чемберлена осуждают за сговор с Гитлером не только на митингах, которые проводят рабочие организации, но и в парламентских кругах, а он ведет себя, как ловкий делец, сумевший заключить большую и выгодную сделку.

— Почему?

— Да потому, что сделку одобряют те, кто сделал его премьер-министром.

— «Кливденская клика»? — предположил Антон, вспомнив разговор с Фоксом и Чэдуиком в поезде по пути в Мюнхен.

— Не только она, — сказал Андрей Петрович. — «Кливденская клика» — часть той богатой и влиятельной верхушки, которая фактически правит страной, хотя и находится за кулисами.

— Неужели эта верхушка так умело прячется, что о ней никто ничего не знает?

— Ну, это преувеличение, — возразил Андрей Петрович. — О ней многое известно, хотя, конечно, не все, и вам, в частности, придется вместе с Грачом, Звонченковым и Горемыкиным заниматься ею.

— Этой верхушкой?

— Да, ею тоже. Нельзя понять политику правительства — а это наша первая обязанность, — не узнав, чего хочет эта верхушка.

— А как это узнаешь, если она прячется?

— Законный вопрос, — одобрительно произнес Андрей Петрович, сверкнув золотом зубов, и стал рассказывать, что для этого нужно изучать страну, ее экономику, политическую жизнь, партии, заводить знакомства во всех слоях общества, много читать, много встречаться, разговаривать.

Антон внимательно слушал, изредка наклоняя голову. В Москве он просмотрел несколько толстых папок — их называли «досье» — с вырезками из газет, копиями сообщений и длинными докладами на папиросной бумаге, в которых содержалась масса отрывочных, часто мелких и противоречивых сведений. Требовалось время, чтобы разобраться в них и как-то классифицировать. Времени у Антона не было, и руководитель отдела, понимая его затруднение, великодушно разрешил: «Ладно, поедете в Англию, на месте быстрее разберетесь, что к чему».