А сам предложил Джанет руку, хотя на ней не было ничего, кроме одной сорочки, и повел ее через все наше местечко к ее дому и проводил до самых дверей, словно она была какая-нибудь знатная местная леди. А она и кричала, и хохотала и причитала так, что слушать-то было зазорно; пастор же словно ничего и не слыхал.

Но в ту же ночь многие почтенные и уважаемые люди долго не ложились и всё молились, а когда настало утро, то такой страх овладел всем нашим местечком и всей округой Больвири, что и сказать вам нельзя: ребятишки все куда попало попрятались, молодые парни глаз показать на улицу не смели, да и пожилые и старые люди тоже стояли и боялись от своих дверей отойти, а только с порога глядели. По улице шла Джанет, или ее двойник, кто ее знает, а шея у нее скрючена, и голова свесилась на сторону, точь-в-точь как у мертвеца, которого только что из петли вынули, и лицо все перекошено. Мало-помалу к этому привыкли и стали даже расспрашивать ее, что такое с ней приключилось. Но с того дня она уже не могла говорить, как все крещеные люди, а только, бывало, слюни пускает, да лопочет что-то, словно мычит, да зубами стучит и челюсти сводит и разводит точно ножницы, и вот с этого самого дня имя Божье ни разу не сходило у нее с языка. Даже когда она старалась произнести его, все равно ничего не выходило!

Те, что всех больше знали и понимали, ничего не говорили и молчали об этом деле, да и вообще народ боялся упоминать об этом. Но с того времени уже никто никогда не называл ее прежним именем, Джанет Мак-Клоур, потому что все считали, что старая Джанет в тот день в ад кромешный попала. Но пастора нашего ни унять, ни урезонить нельзя было тогда ничем! Долго он угомониться не мог. Все грозные-прегрозные проповеди говорил о жестокосердии, о человеческой злобе и несправедливости и корил местных прихожанок и грозил им гневом Божьим за то, что через их злобу и жестокость несчастную женщину параличом разбило, и долго он ни о чем другом не говорил. А парней, которые дразнили ее и смеялись над ней, он тоже строго журил и корил и в ту же ночь взял ее к себе в дом и стал жить с ней там один под темным утесом Висячий Шоу.

Между тем время шло своим чередом, и люди более легкомысленные и праздные стали легче смотреть на это темное дело. О пасторе все стали лучшего мнения, чем поначалу, хотя он по-прежнему просиживал до поздней ночи за своим писанием, и люди часто видели, как над рекой Дьюль в его окне далеко за полночь мерцало пламя свечи. Казалось, что мистер Соулис был доволен собой и своей судьбой, но все стали со временем замечать, что он как будто начал чахнуть. Что же касается Джанет, то она молча делала свое дело, уходила и приходила, хлопотала на кухне и по дому, и если раньше она была не ахти как говорлива, то теперь у нее была основательная причина стать еще более молчаливой. Она никого не трогала, но на нее жутко было смотреть, и никто во всей больвирийской округе не решился бы довериться ей.

В конце июля того года наступила невиданная перемена погоды; никогда ничего подобного не бывало в этой местности. Стало до того душно, жарко и томительно, что стада невозможно было загнать на Черный Холм, потому что скотина совсем ослабла и еле шла в гору. Даже молодые парни и ребятишки уставали играть и резвиться — всех одолевала жара. Особенно душно, нестерпимо изнуряюще и даже жутко становилось, когда временами вдруг начинал дуть горячий ветер — он шумел в поникших кронах деревьев, свистел по полям и лугам, по горам и долинам, или вдруг проносился короткий ливень, ничего решительно не освежавший и не оживлявший. Сколько раз все ожидали, что назавтра соберется большущая гроза, но наступало и завтра, и послезавтра, а погода стояла все та же, и никакой грозы и в помине не было. Все страдали от жары и духоты: и люди, и скот, но из всех изнемогавших в это время живых существ никто не страдал и не мучился так сильно, как мистер Соулис. Он не мог ни спать, ни есть, как он сам говорил своему епархиальному начальству, и когда он не сидел над писанием своей книги, то бродил целыми часами по окрестностям, как человек, не находящий себе нигде покоя, тогда как все другие обыватели прятались по домам, укрываясь от зноя.

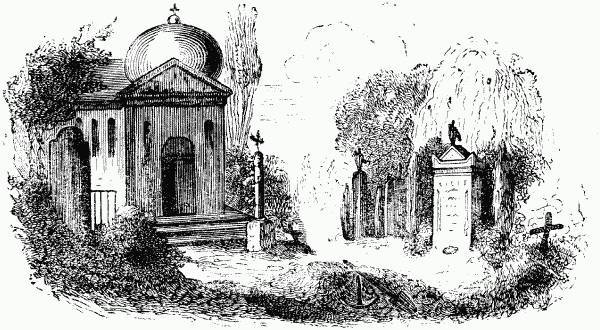

Над Висячим Шоу перед Черным Холмом, где обыкновенно паслись стада, есть клочок земли, обнесенный каменной оградой с железными решетчатыми воротами. Как видно, в прежние времена это было кладбище больвирийского прихода, освященное еще папистами, задолго до того благословенного времени, когда над нашей страной и над всем нашим королевством занялся свет истинной веры. Как бы там ни было, только это старое кладбище стало излюбленным местом пастора Соулиса. Здесь он часто подолгу сидел и обдумывал свои проповеди, любуясь открывавшимся отсюда видом. Местечко это было живописное, и вид с него был действительно очень красивый — настоящая картина! Однажды взобрался мистер Соулис на Черный Холм и вышел на самое просторное его место и вдруг видит поначалу двух, а там и четырех, а затем и целых семь воронов, летающих и кружащихся над одним местом на старом кладбище. И летают они то легко и весело, то тяжело и грузно, словно им трудно махать крылами и каркать все время без умолку, словно перекликаясь друг с другом. Молодому священнику сразу стало ясно, что воронов встревожило что-то необычайное, однако его нелегко было напугать, нетрусливого он был десятка, наш пастор Соулис, а потому и пошел прямо к ограде, чтобы посмотреть, в чем дело. И как вы думаете, что он там увидел? Видит — человек сидит, или, быть может, то был только с виду человек; сидит в ограде, на одной из могил, рослый, плечистый и черный, что сажа[6], словно он из чертова пекла вылез, и глаза у него такие странные, страшные. Мистер Соулис не раз слыхал рассказы о черных людях и много читал о них, но было что-то недоброе в этом черном человеке, которого он теперь ясно видел перед собой, и как ни было ему жарко, а все же пробрала его дрожь до самого мозга костей. Но наш священник был человек смелый и заговорил с черным: «Вы, вероятно, чужой здесь, мой друг?» — спросил он того. Но черный ничего не ответил, а только вскочил на ноги и побежал к противоположной стене ограды и все оглядывался на пастора, а тот стоял на прежнем месте и тоже все смотрел на черного до тех пор, пока тот в одну минуту не перескочил через ограду и не стал спускаться бегом вниз с холма, прямо к чаще деревьев, росших неподалеку от Черного Холма. Мистер Соулис, сам не зная зачем, побежал за ним следом, но был слишком утомлен и обессилен и жарой, и своей прогулкой по этой жаре, и истомлен тяжелой душной погодой, и как он ни торопился, а угнаться за незнакомцем не мог. Чернокожий только мелькнул между березами и спустился вниз по склону холма, и затем пастор опять увидел, как тот большими прыжками перебирался через реку Дьюль вброд, прямо по направлению к пасторскому дому.

Мистер Соулис, конечно, не был доволен тем, что эта отвратительная черная образина так бесцеремонно направляется в его дом, и пустился бежать пуще прежнего. Минуту спустя и он перебрался через речку вброд, пробежал по дорожке, но никакого черного человека нигде не было видно. Тогда священник вышел на большую дорогу, посмотрел и в одну, и в другую сторону — нигде никого! Он обошел весь сад, но и в саду не было чернокожего; тогда, в конце концов, несколько встревоженный и напуганный, что было вполне естественно, он взялся за щеколду двери и вошел в дом. Здесь на самом пороге его глазам предстала Джанет Мак-Клоур со скрюченной шеей и как будто не особенно довольная тем, что видит хозяина. А после пастор вспомнил, что когда он в тот раз взглянул на нее, то почувствовал ту же холодную смертельную дрожь, какую испытал только что там, наверху, у кладбищенской ограды при виде чернокожего незнакомца.

— Джанет, — спросил он, — не видали ли вы здесь черного человека?

— Черного человека? — переспросила она. — Что вы, бог с вами! Ну, разумный ли вы человек после этого, а еще пастор! Да во всем Больвири не сыскать ни одного черного.