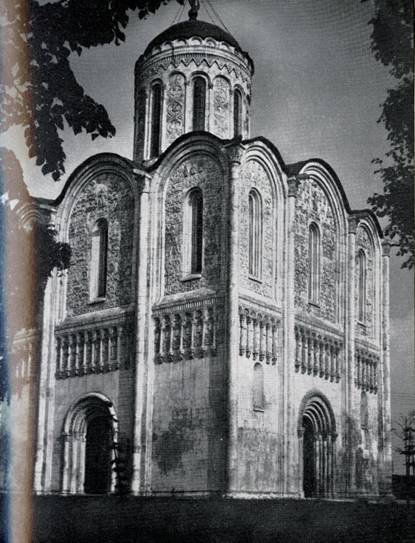

23. Димитриевский собор. 1194–1197. Вид с северо-запада

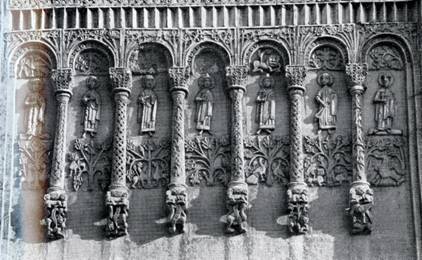

Рельефы расположены ровными горизонтальными «строками», следя за которыми глаз ясно ощущает количество рядов каменной кладки. Колонки пояса не столько поднимаются кверху, поддерживая аркатуру, сколько свисают вниз, подобно тяжелым плетеным шнурам с массивными подвесками фигурных консолей (илл. 26, 29). Благодаря насыщенности пояса резьбой он уже на небольшом расстоянии представляется широкой горизонтальной лентой, стянувшей тело храма.

Все это усиливает ощущение реальной весомости, мощи и торжественного спокойствия здания, увенчанного поднятой на квадратном постаменте массивной главой. Она является третьим ярусом композиции здания; его высота меньше высоты верхней половины фасадов; это постепенное сокращение высот создает ощущение медленного движения масс здания кверху, повышает впечатление его мужественной стройности. И здесь легкое движение тонких колонок по сторонам окон потушено широкой горизонталью развитой карнизной части, а медальоны плетеного орнамента простенков как бы связывают динамику барабана. Золоченый богатырский шлем главы имеет пологие очертания, спокойно завершая композицию храма. Он несет на своем острие ажурный широких пропорций древний крест из прорезной золоченой меди с медным голубем-флюгером на его мачте (илл. 30).

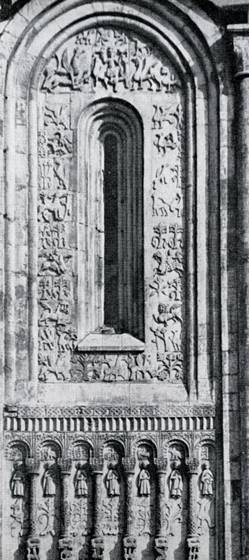

Точнейший обмер собора и его деталей (архитектором В. И. Казариновой) вскрыл тончайшие оттенки и приемы искусства его строителей. Оказалось, что масштабы и формы основных элементов здания тесно связаны с учетом реальной «работы» той зоны, где они применены. Так, например, пропорции и вынос полуколонн и их баз нарастают сверху вниз: вверху — на барабане — они более стройны и слабо выступают из плоскости стены; напротив, полуколонки порталов, находящиеся в нижней, наиболее нагруженной части стены, выступают сильнее и более массивны. Эта взаимосвязь конструктивной логики здания и его убранства сказывается и в выборе мастером той или иной формы начертания ведущего архитектурного мотива — арки: в порталах они имеют слегка вспарушенный характер, упругую и спокойную форму; целиком декоративные арочки пояса, лежащие на границе передачи давления верхней зоны стены к нижней, получили напряженную подковообразную дугу; напротив, закомары фасадов имеют эллипсовидное начертание с большой вертикальной осью, так как нормальная кривая, при ракурсе на данной высоте, казалась бы приплюснутой. С поразительным мастерством зодчие варьируют детали убранства в зависимости от их значения в здании и условий его освещения. Так, главный западный портал больше боковых и богаче украшен. Профилировка порталов и их резьба различны на каждом фасаде: богато освещенный южный портал украшен главным образом плоской плетенкой; напротив, профиль портала северной, теневой стороны имеет сильный и контрастный рельеф, и его архивольт покрыт сочной глубокой резьбой, рассчитанной на скользящие слабые лучи заходящего солнца. Так зодчий как бы лепит, подобно скульптору, каждую форму, смело нарушает геометрическую сухость очертаний их индивидуальной и осмысленной «прорисовкой», создает ту неповторимую живость и органичность художественного образа, которая под силу лишь подлинному гению.

И естественно, что и изысканный драгоценный резной убор храма столь же органически слит с его изумительной по красоте архитектурой. Если в первоначальном Успенском соборе он был, как мы видели, очень немногосложным, то здесь он необычайно развился. Он подобен лежащей на стенах драгоценной и тяжелой, затканной выпуклыми изображениями ткани, отороченной по краям пышной узорчатой «бахромой» колончатого пояса. Однако, создавая этот резной наряд храма, его зодчие не потеряли чувства меры: ясные конструктивные линии пилястр сильно и спокойно прорезают скульптурный ковер, упорядочивая его и подчиняя его архитектуре.

Обращаясь к рассмотрению рельефов, следует помнить, что они сильно пострадали за многовековую жизнь памятника, вызвав многочисленные замены новыми рельефами и иное расположение древних. В связи с этим следует сказать о несуществующих древних частях здания, отломанных «реставраторами» Николая I и известных нам по старым рисункам. Собор был окружен с трех сторон закрытыми галереями, достигавшими колончатого пояса, а западные трети его боковых фасадов прикрывали на всю высоту вводившие на хоры пристройки (илл. 31). Симметрично поставленные лестничные башни выступали по сторонам западного фасада, подобно охранявшим вход крепостным вежам; это сходство усиливалось их первоначально шатровыми золочеными покрытиями. В то же время эти башни явно напоминали могучие лестничные башни на углах галерей киевского Софийского собора, образ которого и теперь жил в сознании князя и его зодчих, взывая к соревнованию. Вторые, восточные звенья пристроек служили переходом к арочным проемам, вводившим на хоры. Эти пристройки были также украшены резным камнем. К северу и югу от собора шли новые звенья переходов, связывавшие его с крыльями дворцовых зданий, в ансамбле которых дворцовому храму принадлежало центральное место. Устроенная над галереями в позднейшее время кровля сильно повредила пояс и особенно резные фигуры святых меж колонок. Верхние окна были частью заложены, частью растесаны. Только в наше время ученые смогли установить и выделить эти доделки и подделки и понять, что существующее здание собора было частью сложного архитектурного целого. Таким образом, оказывается, что строительство собора велось очень странным, с нашей точки зрения, способом. Сначала возводился самый храм в том виде, как мы его видим теперь, очень продуманно украшенный со всех сторон, хотя было ясно, что его пояс скроет галерея, что резьба западных членений боковых фасадов будет закрыта башнями переходов, которые также входили в замысел постройки как необходимые части, осуществлявшие связь с хорами. Видимо, такая организация строительства была вызвана какими-то неясными нам особенностями разделения труда внутри корпорации строителей, которые отделывали «начисто» и целиком каждую часть ансамбля вне зависимости от ее немедленной обстройки. С этой любопытной чертой средневековой архитектурной практики мы встретимся снова в Боголюбове.

24. Портал Димитриевского собора

25. Львы. Рельеф в пяте арки Димитриевского собора

26–27. Пояс северной стены Димитриевского собора

28–29. Детали фасадов Димитриевского собора

Сломка николаевскими «реставраторами» древних башен и галерей ослабила конструкцию собора. Появились грозные признаки разрушения: лопнули его паруса и подпружные арки, началось расслоение столбов под хорами и западной стены. И только многолетним и самоотверженным трудом архитектора-реставратора, старого владимирца А. В. Столетова, памятнику была возвращена жизнь.

Резной убор собора кажется одинаковым на всех трех его фасадах; лишь на восточном он скромнее — здесь только пояс колонок протянут по верху расчлененных тонкими полуколонками апсид, а вместо фигурок святых в него вставлены плоские орнаментальные рельефы. Сразу же отметим главные группы поздних рельефов. Их, в общем, сравнительно немного. На южном фасаде к ним относится, например, композиция Крещения в западной закомаре. В аркатурном поясе большинство фигур святых — поздние; они отличаются от древних либо своей плоскостностью (на западном фасаде), либо наивной грубоватостью (на северном фасаде).