Что касается взглядов на искусство, которые высказывал на этих передвижнических вечеринках Архип Иванович, то, по свидетельству Позена, он все время убеждал «товарищей» освободиться от тщательного изображения деталей, от «протокольности», — звал к общему, к подчинению деталей этому общему, к растворению их в нем… Он нападал за мелочность как на живописцев, так и на скульпторов, обрушивался на какие-нибудь «пуговицы» на фигуре Скифа (скульптура Позена), из-за которых терпит ущерб общее впечатление стремительного бега и т. д…. Это доказывает, что новшества, вносимые Куинджи в нашу живопись, были вполне сознательные и продуманные, что он в начале 80-х годов уже принципиально стоял за свой обобщающий «декоративный» импрессионизм[12]…

Глава V

«CAM-ОДИН»

Передвижником — в формальном смысле слова — Куинджи состоял всего пять лет. 7-я передвижная выставка, — первая, в которой Куинджи выставлял в качестве полноправного товарища, — оказалась и последней передвижной выставкой с его участием…

Нелегко с полной определенностью ответить на вопрос: что именно побудило его выйти из состава «Товарищества»? Внешний толчок известен: это была ссора с М. К. Клодтом. Но вряд ли действовала тут одна эта внешняя причина…

Товарищи по специальности, пейзажисты, вообще были склонны с большой «суровостью» критиковать пользовавшегося таким успехом новатора. Еще в 1874 году Крамской, как мы видели, иронизировал по их адресу:

«Куинджи интересен, нов, оригинален, до того оригинален, что пейзажисты не понимают, но публика зато отметила…»

В статье 1879 года в «Новом времени» В. В. Стасов отмечал:

«Куинджи — звезда, недавно поднявшаяся, имеет привилегию постоянно привлекать к себе много друзей, но порождать и недругов, и, что всего прискорбнее, последние чаще всего принадлежат к числу товарищей по художеству, своих братьев-пейзажистов. Многие из них относятся к Куинджи чуть не с ненавистью, уличают его в полном невежестве, в полном незнании техники дела и т. д….»

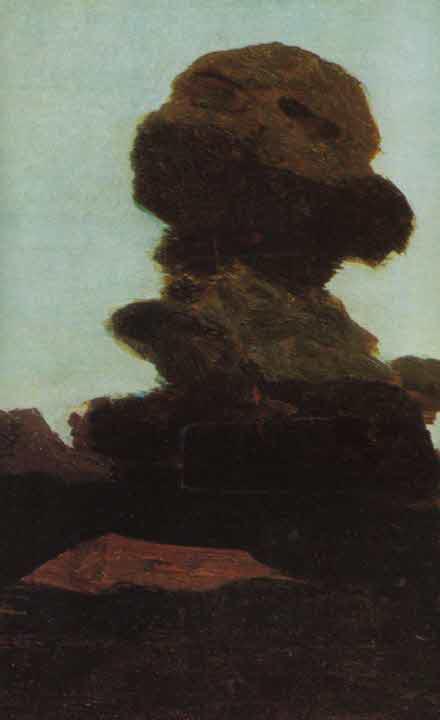

Это, впрочем, совершенно не относится к крупной художественной силе — И. И. Шишкину. Полная противоположность Куинджи в самой основе своих взглядов на искусство, суровый объективист, Шишкин всегда ценил дарование А.И. и дружественно относился к нему. Но другие, и особенно Клодт, не могли смириться с отрицавшим и затмевавшим их новым явлением… Картина Куинджи «Север», выставленная на 7-й выставке, вызвала очень насмешливые отзывы со стороны Клодта. Отзывы эти попали в печать с добавлением, что М. К. Клодт вскоре покажет Куинджи, как надо трактовать подобный мотив… Между Клодтом и Куинджи произошла бурная сцена. Остальные «товарищи» заняли нейтральную позицию. В результате, — считая, должно быть, себя «несовместимыми», — и Клодт, и Куинджи оба вышли из состава «Товарищества». Крамской неоднократно пытался убедить Куинджи вернуться, но тот остался при своем решении…

Никакого личного расхождения Куинджи с «Товариществом» как таковым, однако, не произошло. Он не только продолжал поддерживать знакомство с Крамским, Шишкиным и другими, но оставался завсегдатаем и «сред», принимая участие как в обсуждении, так и в решении товарищеских дел… Со своей стороны, и «товарищи» отвечали ему «взаимностью»: мы видели выше, что в 1883 году (т. е. три года спустя после ухода его из «Товарищества»), во время инцидента с Судковским, виднейшие из передвижников горячо вступились за Куинджи, отнеслись к нему именно как к «своему»…

Быть может, этот уход был сначала лишь «бутадой», а потом упрямством своенравного человека?.. Может быть. Но допустимо и другое предположение: могло говорить в Куинджи чувство новатора, уже значительно отошедшего по своим тенденциям от направления передвижников; могла говорить гордая мечта о создании своего направления, своей школы…

Как бы то ни было, отныне Куинджи уже — не «товарищ». И в 1880 году впервые на Руси появляется выставка отдельного художника, да притом еще не цикла произведений, а одной только картины… И картина эта трактовала не какой-нибудь грандиозный исторический сюжет, вроде брюлловской «Гибели Помпеи», а была лишь весьма скромным по размеру пейзажем… Это было смелое, пожалуй, даже дерзкое нововведение… Но смелость и на этот раз «взяла город»…

По поводу выхода Куинджи из «Товарищества» и этой отдельной его выставки Крамской в письме к Третьякову высказывался в таком объективном тоне:

«Бог с ним, с Куинджи! Пусть прославляется. Для меня давно вещь решенная, что все выходящие из ряда вон люди не социальны… Обыкновенные смертные нуждаются друг в друге, а не силачи…»

И Куинджи действительно «прославился», достиг вершины успеха этой отдельно выставленной — в «Обществе Поощрения Художеств» — «Ночью на Днепре»…

Слухи о картине ходили по городу еще до выставки. Художник открыл двери своей мастерской (на Малом проспекте, д. 16) для публики по воскресеньям в течение двух часов. Кое-кто из рецензентов тотчас дал восторженные отзывы о картине в газетах. Даже приобретена была «Украинская ночь» еще до выставки — прямо из мастерской — великим князем Константином Константиновичем.

Гайдебуров в своей газете следующим образом описывал эту покупку:

«Однажды в мастерскую господина Куинджи является какой-то молоденький офицер в сопровождении другого офицера и просит позволения взглянуть на картину, о которой, но его словам, он недавно узнал от кого-то. Художник позволяет. Тогда офицер спрашивает, не продается ли она, и, получив утвердительный ответ, осведомляется насчет цены. «Да зачем Вам? — спрашивает господин Куинджи, улыбнувшись. — Ведь Вы все равно не купите — она дорогая». — «Ну, однако?» — допытывается офицер. Художник еще раз улыбнулся и назначил примерную цену: «Тысяч пять». — «Ну, хорошо, — сказал офицер, — я ее оставляю за собой». Оказалось, что это был один из великих князей…»

Когда затем картина была выставлена в «Обществе Поощрения Художеств», буквально весь грамотный Петербург целыми днями осаждал помещение выставки… Кареты стояли от подъезда «Общества» по Большой Морской до самого Невского и загибали еще за угол по Невскому до Малой Морской (ныне улица Гоголя). Публику, во избежание давки, приходилось впускать группами. И в то время как одна группа толпилась перед картиной, другие длинной вереницей ждали на лестнице и густой толпой стояли у подъезда… Сам Архип Иванович то и дело принужден был «наводить порядок»: разбивал публику на группы, урезонивал нетерпеливых… Словом, происходило нечто небывалое, невиданное и неслыханное. Никогда еще художник, да еще пейзажист, не делался у нас таким «героем дня», не увлекал так толпы… Газеты наперебой помещали хвалебные отзывы о картине; в каждой из них появлялось по две-три и более статей о «Ночи на Днепре» и ее авторе. Высказывались не только присяжные рецензенты, но и такие имена, как Полонский, Страхов, Менделеев… В журналах, сколько-нибудь причастных к художеству, печатались впервые обстоятельные статьи, целиком посвященные Куинджи и его значению в нашей живописи, делались попытки определить его место в живописи европейской… Поэт К. Фофанов написал стихотворение на тему куинджиевской картины, а некий Платон Браун положил его на музыку. В «Северном вестнике», в романе госпожи Капустиной, картине была посвящена целая глава…

12

Сообщении Д. В. Позена относятся лишь к периоду 1882–1895 гг., так как в более ранние голы он с Куинджи по встречался. Они почти дословно совпадают с характеристикой, даваемой художником С. М. Дудиным, который, вспоминая об А.И. и его выступлениях в кружке «куинджистов» в конце 90-х годов, говорит: «Слушали сто охотно, хотя понимать его несколько спутанные речи было трудновато… В его речах поражало всегда одно: о чем бы он ни говорил, он умел находить новую сторону дела или вопроса, причем всегда выходило как-то так, что эта сторона и есть та, г которой именно и надо разбирать вопрос… Ношения, предлагавшиеся им, всегда отличались простотой и практичностью… Взгляды его на искусство, на авторов часто удивляли своей оригинальностью и меткостью: о них всегда сказывалось, с одной стороны, как бы незнакомство с тем, что думали и говорили об этом другие, с другой — все то же умение глядеть на вещи не с той стороны, с которой стало обычным смотреть., Другой характерной чертой его участия в спорах было то, что он не отвлекался в сторону — не от предмета спора, нет: в этом отношении А.И. был много и много раз грешен, — а от тех излюбленных задач, которые сто занимали…»