По рассказам очевидцев, между руководством лагеря и теми, кто стоял во главе бараков, существовала тесная связь. Власть в бараках принадлежала главным образом отпетым уголовникам; они запугивали «интеллигентов» и «политических», издевались над ними. Однако на Второй Речке зона для уголовников была отделена от зоны для «политических». Кого и от кого следовало защищать? Уголовники, воры и убийцы были, согласно лагерной логике, «социально близкими» пролетариату, тогда как осужденные по пятьдесят восьмой (за антисоветскую агитацию и пропаганду) считались особо опасными преступниками, поскольку могли заразить своими настроениями других людей.

Официальное наименование лагеря звучало так: Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя; сокращенно, на советском жаргоне: Владперпункт. В «уголовной» и «политической» зонах, отделенных друг от друга высокими заграждениями из колючей проволоки, содержалось одновременно от двенадцати до четырнадцати тысяч заключенных. Отсюда баржами и пароходами — в заполненных до отказа трюмах — узников перевозили за восемь дней через Японское и Охотское море в бухту Нагаево и затем, в Магадане, распределяли по лагерям вдоль реки Колымы. Это были, в сущности, армии рабов для государственного треста «Дальстрой», ведавшего поиском и добычей золота, олова, вольфрама, кобальта и угля в северо-восточной Сибири. Сотни тысяч зэков, способных выполнять тяжелую работу, были человеческим материалом, который Дальстрою позволялось использовать по своему усмотрению. Холод, голод и непосильный труд обрекали этих людей на гибель; но для экономики советской империи они играли важнейшую роль. В течение двадцати лет, с 1932 по 1953 год, Дальстрой ежегодно пополнялся приблизительно сотней тысяч заключенных, поставляемых госбезопасностью (ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД)[412]. Смертность в колымских лагерях была огромной; по числу погибших Колыма стоит на первом месте. Кроме того, Колыма отличалась невыносимо тяжкими условиями заключения; это был «полюс жестокости» внутри самого Гулага. «Освенцим без печей» — так назвал Колыму писатель Георгий Демидов[413].

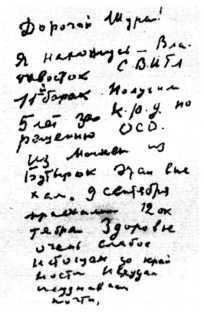

Тяжелобольной Мандельштам явно не годился для работы на колымских рудниках. Он быстро попал «в отсев», и ему предстояло зимовать в пересыльном лагере. Лагеря для инвалидов находились в Мариинске (между Новосибирском и Красноярском). Но лагерному начальству было ясно, что в данном случае можно не утруждать себя: заключенного следовало актировать для отправки этапом. Сохранилось единственное письмо Мандельштама, написанное в лагере. Оно адресовано брату Александру: автор письма явно исходил из того, что его жена тоже арестована и осуждена. Около 2–3 ноября 1938 года, перед праздником Революции, заключенным позволили — в виде исключения — написать на клочке упаковочной бумаги письмо домой. Все письма были подвергнуты лагерной цензуре, что задержало их отправление еще на три-четыре недели. Почтовый штемпель на письме Мандельштама: 30.XI. 1938.

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение.

Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в “отсев”, и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом» (IV, 201).

«Очень мерзну без вещей»

Единственное письмо Мандельштама из лагеря (ноябрь 1938 года)

Родственники Мандельштама получили это письмо 15 декабря 1938 года. Жить ему оставалось еще примерно две недели. В течение десятилетий о пребывании Мандельштама в лагере циркулировали разного рода слухи и легенды; все они восходят к бывшим заключенным, вышедшим, так сказать, «на волю». Некоторые истории, рассказанные вернувшимися из лагерей, впервые обнародовал Илья Эренбург в своей мемуарной книге «Люди, годы, жизнь». Одна из них, сообщенная очевидцем Меркуловым, — о том, будто поэт читал у костра другим заключенным сонеты Петрарки. Однако истинный конец Мандельштама был, по всей видимости, менее поэтичен. В двух последних главах своих мемуаров Надежда Мандельштам с большим достоинством пытается выискать в свидетельствах бывших узников хоть мельчайшее зернышко правды. Однако различить, где правда, где вымысел, оказалось почти невозможным.

«Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми, — пишет Надежда Мандельштам, — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла»[414].

Физик Л. сообщил Надежде Яковлевне живописную сцену: Мандельштам преспокойно читает стихи в бараке Архангельского, главаря лагерной шпаны, и уголовники угощают его — неслыханная роскошь! — белым хлебом и консервами[415]. Эта легенда опять-таки славит ослепительную власть поэзии. Доверять ей следует с осторожностью.

Сопоставляя рассказы бывших лагерников, можно увидеть несколько постоянно повторяющихся деталей. Из них явствует, что Мандельштам быстро терял силы, опускался и страдал помрачением рассудка. «…На наших глазах он сходил с ума», — писал Илье Эренбургу 23 февраля 1963 года Давид Злотинский, бывший солагерник Мандельштама[416]. Вначале Мандельштам беспокойно метался по зоне, неоднократно приближался к запретной зоне и заграждению из колючей проволоки, натыкаясь на грубый и угрожающий окрик караульных. В лагере ему приходилось слышать «мат», грубую русскую ругань — язык, отстоящий от сонетов Петрарки на космическое расстояние. И все-таки в мире Гулага находилось место и для стихов. С их помощью люди пытались одолеть кошмар лагерного режима. Один из узников, сидевший вместе с Мандельштамом, как-то сказал ему, что в камере смертников московской тюрьмы Лефортово нацарапаны на стене строчки из его раннего стихотворения: «Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?» (I, 68). Услышав это, — пишет Надежда Мандельштам, — поэт приободрился и на какое-то время успокоился[417]. Периоды нервного возбуждения быстро сменялись состоянием апатии, и он подолгу оставался лежать на нарах.

Постоянно возникает вопрос: писал ли Мандельштам в лагере стихи? Поэтическая легенда и здесь вступает в борьбу с жестокой реальностью. Василий Меркулов утверждает, что Мандельштам смог написать в лагере одну-единственную строчку: «Черная ночь, душный барак, жирные вши». Это лепет, хотя и — точное отражение реальности. Однако Мандельштам, по его словам, декламировал стихи, в том числе — свой реквием по Андрею Белому, и, вообще, часто упоминал о «гениальном поэте» Андрее Белом. Однажды Мандельштам попросил Меркулова вытрясти вшей из его одежды и при этом сказал: «Когда-нибудь напишут: “Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта”»[418]. Когда в 1934 году Мандельштам писал свой реквием по Андрею Белому, он говорил жене, что отпевает этими стихами не только Белого, но и самого себя; он называл эту подборку «мой реквием»[419]. А физик Л. рассказывал, что Мандельштам, сидя на груде камней, сказал: «Первая моя книга называлась “Камень”, а последняя тоже будет камнем…»[420].

412

Данные о Дальстрое и колымских лагерях см.: Там же. С. 165–167.

413

См.: Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… С. 178.

414

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 447.

415

Там же. С. 459–460.

416

Там же. С. 522–523 (коммент. А. Морозова).

417

Там же. С. 448.

418

Цит. по: Нерлер П. «С гурьбой и гуртом…» Хроника последнего года жизни О. Э. Мандельштама. С. 38–39.

419

Мандельштам Н. Книга третья. С. 194, 196. См. также: Мандельштам Н. Вторая книга. С. 400.

420

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 464.