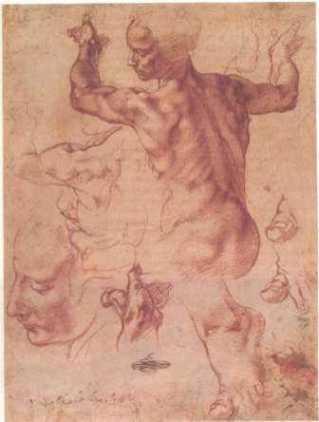

199 Микеланджело. Подготовительные рисунки к фигуре Ливийской сивиллы на потолке Сикстинской капеллы. Около 1510.

Бумага, сангина 28,9x21,4 см.

Нью-Йорк, Музей Метрополитен.

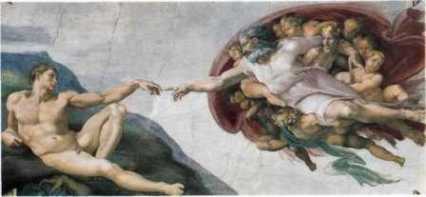

Самая известная и, пожалуй, самая впечатляющая из них — Сотворение Адама (илл. 200). Иконографический тип — Бог прикосновением руки вызывает к жизни лежащего Адама — существовал в изобразительном искусстве задолго до Микеланджело. Но под его кистью словно предстали воочию вдохновенные силы божественного созидания. Внимание целиком сосредоточено на двух фигурах: распростертый на земле Адам, наделенный первозданной красотой и силой, и летящий к нему Создатель. Пронзающий пустоту стремительный полет вздымает плащ, как парус на ветру. Повинуясь властному жесту господней руки, еще не коснувшейся пальцев Адама, первочеловек восстает от оков сна, устремив взор к отеческому лицу Творца. Микеланджело совершил чудо, явив идею творческого всемогущества в этом встречном движении двух рук — смысловом центре и композиционном фокусе фрески.

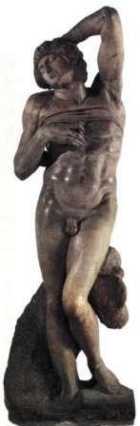

В 1512 году, едва завершив роспись потолка Сикстинской капеллы, Микеланджело вернулся к своим мраморам с намерением продолжить работу над гробницей Юлия П. Он хотел украсить ее по образцу некоторых римских монументов статуями пленников, наделив их символическим смыслом. К этому замыслу относится Умирающий раб (илл. 201).

Тем, кто полагал, что изнурительная работа в капелле истощила творческие силы Микеланджело, вскоре пришлось убедиться в обратном. При соприкосновении с любимым материалом его воображение вспыхнуло с новой силой. В Сотворении Адама животворные силы поднимают спящего с земли, в Умирающем рабе жизнь увядает, ее токи снова уходят в землю.

200 Микеланджело. Сотворение Адама.

Деталь росписи потолка Сикстинской капеллы.

Есть невыразимая красота в этом мгновении последнего вздоха, освобождения от мирских борений, когда тело устало оседает, покоряясь земному тяготению. При рассматривании статуи в Лувре забываешь о холоде мрамора — волна живого движения пробегает по фигуре, не нарушая ее покоя. По-видимому, Микеланджело сознательно стремился к такой двойственности. Загадочное свойство его скульптур вызывало неизменное восхищение с момента их создания: с какой бы силой ни раскручивалась пружина вращательных движений, они непременно замыкаются в себе, схваченные крепким, устойчивым контуром. Эта особенность объясняется своеобразием творческого мышления Микеланджело: в мраморной глыбе он прозревал скрытую пластическую форму и свою задачу скульптора он видел в том, чтобы высвободить ее, убрав все лишнее. Поэтому форма первоначального блока незримо присутствует в статуе, словно сжимая ее со всех сторон и удерживая в своих пределах мощное движение фигуры. Произведения, созданные по заказам Юлия II, принесли Микеланджело славу, какой еще не знал ни один художник. Однако она стала для него чем-то вроде проклятия: он так и не смог осуществить мечту своей молодости — скульптурный ансамбль папской гробницы. После смерти Юлия II сменявшие друг друга папы с еще большим рвением добивались услуг великого художника; государи и первосвященники желали во что бы то ни стало связать свое имя с именем Микеланджело. Но по мере того как разрасталось число высокопоставленных искателей его таланта, стареющий мастер все больше удалялся от мира, подчиняя свою жизнь все более суровым требованиям. Написанные им в то время стихотворения пронизаны тревожным беспокойством о греховности собственного творчества, а письма свидетельствуют, что чем выше он поднимался в глазах сограждан, тем сильнее одолевали его горькие раздумья. Его неистовый темперамент вызывал не только восторженное поклонение, но и страх, он был способен и на высочайшие взлеты, и на глубокие падения. Конечно, он сознавал, что добился высокого положения, несравнимого с положением художника во времена его молодости. Уже будучи семидесятитрехлетним стариком, он дал отповедь своему соотечественнику, адресовавшему письмо «скульптору Микеланджело»: «Скажи ему, — писал он, — чтобы он впредь не надписывал на своих посланиях «Микеланджело, скульптору», поскольку здесь меня знают только как Микеланджело Буонарроти… Я никогда не был ни живописцем, ни скульптором, как те, кто содержит для этого мастерскую… Хотя я и служил трем папам, это было вынужденно».

201 Микеланджело. Умирающий раб. Около 1513.

Мрамор Высота 229 см.

Париж, Лувр.

202 Перуджино. Явление Девы Марии Святому Бернарду. Около 1490–1494.

Глубоко убежденный в собственной независимости, ревностно оберегавший ее, Микеланджело отказался от вознаграждения за свою последнюю крупную работу — возведение купола собора Святого Петра. Завершив труд своего давнего соперника, Браманте, престарелый мастер считал, что его участие в строительстве главного храма христиан есть дань Богу и грязь мирской корысти не должна касаться святых деяний. Парящий над Римом купол, словно стремящийся оторваться от кольца сдвоенных колонн, стал памятником духовному величию этого необыкновенного художника, прозванного современниками «божественным».

В 1504 году, в разгар соревнования Микеланджело и Леонардо, во Флоренцию прибыл молодой художник, родом из городка Урбино, что в провинции Умбрия. Рафаэль Санти, известный теперь миру как просто Рафаэль (1483–1520), подавал большие надежды еще будучи учеником Перуджино (1446–1523), ведущей фигуры умбрийской школы. Перуджино принадлежал к тому же разряду успешно работающих мастеров, что и Гирландайо, Верроккьо — наставники великих флорентийцев. Чтобы справиться с наплывом заказов, он нуждался в большом количестве учеников. Его алтарные образы с их благочестивым достоинством и трогательной нежностью заслужили всеобщее признание. Проблемы, одолевавшие ранних кватрочентистов, к его времени во многом были разрешены. В лучших работах Перуджино глубинное пространство не нарушает композиционного равновесия, а воспринятое от Леонардо сфумато смягчает контуры фигур. Один из его алтарных образов посвящен Святому Бернарду (илл. 202). Оторвавшись от книги, Святой устремил взгляд на представшую перед ним Мадонну. В почти симметричном расположении фигур не ощущается нарочитости. Их движения спокойны и естественны, а группы легко слагаются в гармоничную композицию. Правда, Перуджино достиг этой слаженности за счет отказа от верности натуре, перед которой преклонялись мастера кватроченто. Нетрудно заметить, что лица двух ангелов одинаковы, будто списаны с одной модели. Художник выработал свой тип красоты, который кочует из одной его картины в другую в бесконечных вариациях. Когда смотришь подряд большое количество его работ, их однообразие кажется утомительным.

Но сам Перуджино никак не предполагал, что его алтарные образы будут выставляться в галереях в один ряд. Рассматриваемые по отдельности, они доставляют удовольствие как проблески иного мира, более чистого и гармоничного, чем наш.

Рафаэль, вдыхавший с юных лет атмосферу мастерской Перуджино, быстро освоил манеру учителя. Во Флоренции он окунулся в совсем иную художественную среду, ставшую серьезным испытанием для начинающего живописца. Леонардо и Микеланджело, один старше его на тридцать один год, другой — на восемь, внедряли в искусство новые критерии. Репутация этих гигантов могла бы подавить любого новичка, но не Рафаэля. Он твердо решил учиться у них. Не обладая ни огромными познаниями Леонардо, ни волей Микеланджело, он, конечно, понимал, что уступает им во многих отношениях. Но в то время, как эти исключительные индивидуальности были непредсказуемы в поступках и недоступны в своем мышлении обычным людям, кроткий характер Рафаэля сразу расположил к нему влиятельных патронов. Кроме того, он обладал огромной работоспособностью и решимостью непременно подняться на уровень старших мастеров.