Прага, собор Святого Вита.

Джотто был современником великого флорентийского поэта Данте, и в Божественной комедии упоминается его имя. Симоне Мартини, создатель вышеприведенного алтарного образа, дружил с Петраркой, величайшим итальянским поэтом следующего поколения. В наши дни Петрарка известен главным образом как автор любовных сонетов, обращенных к Лауре. Из них мы узнаем также, что поэт высоко ценил портрет Лауры, написанный Симоне Мартини. Напомним, что Средневековье не знало собственно портрета, довольствуясь условной фигурой с обозначенным под ней именем. Портрет Лауры работы Симоне Мартини, к сожалению, утрачен, и мы не можем судить о степени его сходства с моделью. Однако, известно, что этот художник, как и другие его современники, работал с натуры, и именно в это время стали появляться портреты. Симоне Мартини, со свойственным ему вниманием к подробностям реального мира, внес свой вклад в становление портретного жанра. С его произведениями имели возможность познакомиться художники Европы — как и Петрарка, он провел многие годы при папском дворе, пребывавшем в то время не в Риме, а на юге Франции, в Авиньоне. Франция все еще сохраняла лидирующую роль в европейском искусстве, нарождавшиеся здесь идеи и стилевые течения повсюду имели огромное влияние. В Германии того времени властвовала династия Люксембургов с резиденцией в Праге. В пражском соборе есть необычная серия бюстов, относящихся к 1379–1386 годам. Это портреты людей, сделавших пожертвования собору, то есть в данном отношении они аналогичны статуям наумбургских донаторов (стр. 194, илл. 130). Однако на сей раз нет повода для сомнений — это настоящие портреты. В серию вошли бюсты современников, в том числе и портрет выполнявшего их художника — Петра Парлержа (1330–1399). По всей видимости, это самый ранний из известных нам автопортретов (илл. 142).

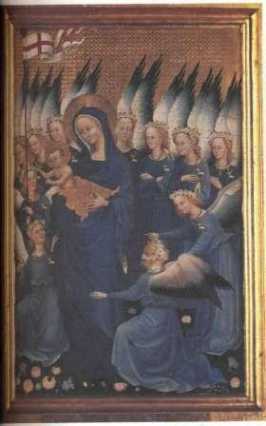

Богемия к тому времени приобрела важное значение передаточного центра, через который распространялись итальянские и французские влияния. Когда Ричард II вступил в брак с Анной Богемской, установились и связи Богемии с Англией. Европа, по крайней мере католическая Европа, все еще представлялась единой большой страной. И сами художники, и их творческие начинания свободно перемещались из края в край, и никому не приходило в голову отвергать те или иные новшества по причине их «иностранного» происхождения. Стиль, сложившийся к концу XIV века в результате такого взаимообмена, получил название «интернационального». Его превосходный образчик в Англии — так называемый Уилтонский диптих, созданный, видимо, французским мастером по заказу английского короля (илл. 143). Он интересен во многих отношениях, в частности тем, что здесь дан портрет реального исторического лица — короля Ричарда II, несчастного супруга Анны Богемской. Мы видим его преклонившим колена в молитве; Иоанн Креститель и двое святых, патронов королевской фамилии, представляют его Богоматери. Художник показал ее пребывающей в раю, среди цветущих лугов и ясноликих ангелов; их облачения украшены гербовым знаком короля — белый олень с золотыми рогами. Младенец Христос, склонившись вперед, протягивает руки к монарху, отвечая благословением на его молитву. Обычай включать в евангельские сюжеты портреты донаторов — отголосок древних верований в магическую силу образов, сопровождавших искусство в его колыбели. И кто знает, не прибавлялось ли донатору уверенности, когда в жестоких передрягах земной жизни, где и он не был образцом святости, ему являлась мысль, что где-то, в церковной тиши, хранилось его подобие, его запечатленный художником облик, который постоянно пребывал среди ангелов и святых и не прерывал молитвы?

143 Уилтонский диптих Иоанн Креститель, Святой Эдуард Исповедник и Святой Эдмунд представляют Ричарда II Христу. Около 1395.

Дерево, темпера. Размер каждой створки 47,5 х 29,2 см.

Лондон, Национальная галерея.

Нетрудно заметить, что в Уилтонском диптихе много общего с ранее обсуждавшимися произведениями — та же красота струящихся линий, та же изысканность пластических мотивов. Нам знакомы и нежное прикосновение Марии к Младенцу, и жесты тонких пальцев рук ангелов. Художник справляется с трудными ракурсами, например, в позе коленопреклоненного ангела слева; он украшает свой воображаемый рай множеством цветов, заимствованных из реальной природы.

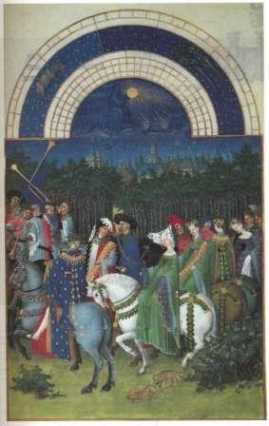

Изображая окружающий мир, художники интернациональной готики щедро одаривали его волшебством красоты и энергией изучающего взгляда. В Средние века календари обычно иллюстрировались картинами занятий, типичных для того или иного месяца — сева, охоты, жатвы. Включенный в молитвенник календарь, выполненный для бургундского герцога мастерской братьев Лимбургов (илл. 144), показывает, насколько картины реальной жизни стали более точными, даже по сравнению с Псалтирью королевы Марии (илл. 140). На воспроизведенной миниатюре изображен майский праздник придворных. Нарядно одетые, в венках из цветов, они скачут на лошадях по лесной поляне. Художник явно любовался зрелищем прелестных девушек в модных платьях, с наслаждением накладывал полнозвучные, сияющие краски. Но в памяти встают и чосеровские пилигримы: ведь наш миниатюрист, как и английский поэт, был внимателен к отличительным чертам человеческих типов, которые он обрисовал с такой точностью, что, кажется, до нас доносятся звуки их бесед. Миниатюра выполнялась, скорее всего, с помощью увеличительного стекла, и рассматривать ее следует с тем же пристальным, любовным вниманием. Все отобранные художником детали складываются в картину, которая выглядит почти как сценка из реальной жизни. Почти, но не совсем. Присмотревшись, мы заметим, что дальний план с видом замка перекрыт своего рода занавесом с нарисованными на нем деревьями. Это отнюдь не натурная зарисовка. Художник далеко отошел от символического способа изложения сюжета, и мы не сразу осознаем, что и в этой миниатюре нет глубины, простора для движения фигур, что иллюзия реальности возникает почти исключительно за счет тщательной проработки деталей. Его деревья — не реальная роща, а ритмичный ряд условных стволов, приставленных друг к другу, и даже в рисунке лиц повторяется одна и та же заученная, хотя и пленительная формула.

144 Братья Лимбург. Май. Около 1410.

Миниатюра из Роскошного Часослова герцога Беррийского.

Шантийи, Музей Конде.

Но при всем этом, увлеченность художника радостной стороной жизни, ее красочной нарядностью свидетельствует, что его представления о назначении искусства решительно разошлись с представлениями раннего Средневековья. На протяжении нескольких столетий фокус художнических интересов постепенно перемещался от поисков наилучших способов представления священных текстов к разработке методов верной передачи зримого фрагмента реальности. Мы уже убедились, что два этих начала необязательно противоречат друг другу. Новообретенное знание натуры можно было поставить на службу религиозным целям, как и делали мастера XIV века, а затем и мастера последующих времен. Но перед самим художником встали иные проблемы. Прежде достаточно было освоить типовые схемы для главных фигур священной истории, чтобы в дальнейшем применять их в любых комбинациях.

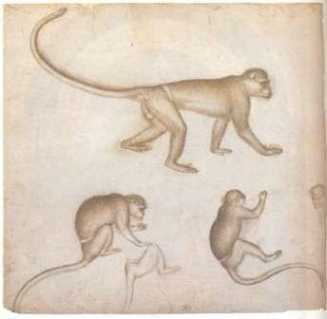

145 Антонио Пизанелло. Зарисовки обезьяны. Около 1430.

Лист из альбома эскизов. Бумага, серебряный карандаш. 20,6x21,7 см.

Париж, Лувр.

Теперь же художнику потребовались совсем другие навыки. Ему нужно было делать этюды с натуры и затем умело вводить их в картину. Он обзавелся альбомом для натурных зарисовок и стал накапливать в нем эскизы редких, красивых растений и животных. То, что было исключительным случаем во времена Матью Париса (стр. 198, илл. 132), вскоре стало правилом. Рисунок, сделанный североитальянским художником Антонио Пизанелло (1397–1455?) всего лишь через двадцать лет после лимбурговских миниатюр (илл. 145), свидетельствует о пробудившемся интересе к штудиям живой натуры. Публика стала оценивать художественные произведения по степени сходства с натурой и привлекательности деталей. Однако художники хотели большего. Они не могли удовлетвориться умением писать частности. Их влекло к исследованию законов зрительного восприятия, к доскональному знанию человеческого тела, дабы сравняться в своих творениях с мастерами античности. И когда эти устремления возобладали, средневековое искусство иссякло. Мы подошли к периоду, который обычно называют эпохой Возрождения или Ренессанса.