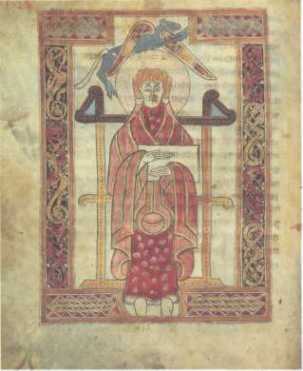

102 Евангелист Лука. Около 750.

Миниатюра рукописного Евангелия.

Санкт-Галлен, Монастырская библиотека.

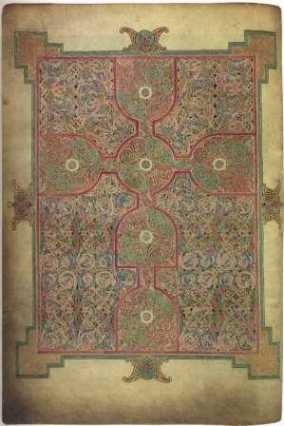

103 Миниатюра Линдисфарнского Евангелия. Около 698.

Лондон, Британская библиотека.

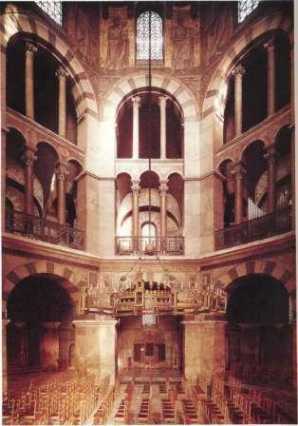

104 Капала в Ахене. Освящена в 805 году.

Еще живы были воспоминания о высоких достижениях классики. При дворе Карла Великого, считавшего себя наследником римских императоров, старались возродить античные традиции. Выстроенная в его ахейской резиденции около 800 года капелла (илл. 104) повторяла архитектуру знаменитой церкви в Равенне, возникшей тремя столетиями раньше.

Мы уже не раз убеждались, что современное требование «оригинальности» никоим образом не принималось людьми прошлых эпох. У древнеегипетского, китайского или византийского художника оно вызвало бы лишь недоумение. Точно так же и средневековый художник Западной Европы не смог бы взять в толк, зачем ему изыскивать новую планировку здания, иные формы церковной утвари, необычный способ изложения библейского сюжета, если прежние хорошо выполняют свою задачу. Благочестивый донатор, решивший пожертвовать новую раку для реликвий своего святого покровителя, старался не только раздобыть для нее наиболее ценный материал, но и предоставить мастеру старый, признанный образец зрительного представления легенды об этом святом. И художника нисколько не стеснял такой заказ. Он и в этих рамках мог показать, является ли он подлинным мастером или халтурщиком.

Может быть, мы лучше поймем такой подход, если вспомним о собственных музыкальных заказах. Когда мы просим музыканта сыграть на свадьбе, то вовсе не предполагаем, что он порадует нас оригинальным сочинением по этому поводу. Точно так же и средневековый патрон, заказывая изображение Рождества Христова, не ожидал от художника новаторских дерзаний. В нашем случае мы просто оговариваем характер мелодий и доступный нашему карману состав музыкального ансамбля. Однако от мастерства и культуры музыкантов зависит, будет ли это великолепное исполнение прекрасных пьес или неряшливая мешанина из всякой чепухи. И так же как два равновеликих исполнителя могут по-разному интерпретировать одно и то же сочинение, так и два средневековых художника могли создать на одну и ту же тему, и даже по одной модели, совершенно разные произведения. За разъяснениями сказанного обратимся к примерам.

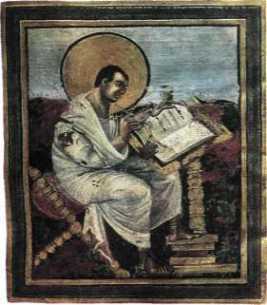

На илл. 105 воспроизведена страница из рукописного Евангелия, созданного при дворе Карла Великого. Изображен Святой Матфей, пишущий Евангелие. Античные манускрипты обычно предварялись портретом автора, и в данном случае в фигуре евангелиста воспроизведен один из таких портретов. И драпировки тоги, выполненные в лучшей классической манере, и моделировка лица тонкими градациями цвета и светотени выдают напряженное внимание художника, копировавшего авторитетный образец с преданным благоговением.

105 Евангелист Матфей. Около 800.

Миниатюра из рукописного Евангелия «дворцовой школы» Ахена.

Вена, Музей истории искусства.

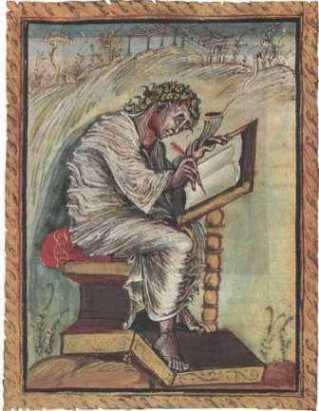

Миниатюрист другого кодекса IX века (илл. 106) по всей видимости исходил из того же или очень похожего образца раннехристианской эпохи. На это указывает одинаковое положение ног и рук — правой с пером и левой, держащей рожок для чернил и опирающейся на пюпитр, — а также драпировки, обтягивающей колени. Но если первый художник приложил немало стараний к возможно более точному повторению оригинала, то второй подошел к своей задаче иначе. Скорее всего он не хотел наделять евангелиста обликом безмятежного ученого, уединившегося в своем кабинете. Святого Матфея он представлял себе как охваченного вдохновением человека, взволнованно записывающего Слово Божье. Он хотел воссоздать важнейшее, потрясшее мировую историю событие, и фигуру евангелиста наделил трепетом собственного восторженного преклонения. Широко раскрытые, выступающие из орбит глаза, огромные руки свидетельствуют не об отсутствии у художника хорошей выучки, а о его намерении передать состояние высшей сосредоточенности. Пробегающая по драпировкам и пейзажному фону нервная дрожь мазков пронизывает композицию настроением взволнованности. Это впечатление, как мне кажется, отчасти объясняется тем, что художник с особым наслаждением выводил спиральные и зигзагообразные линии.

106 Евангелист Матфей. Около 830.

Миниатюра Евангелия Эбона, Реймская школа.

Эперне, Муниципальная библиотека.

Возможно, повод к такой трактовке давали некоторые особенности оригинала, но к тому же побуждали и незабытые извивы ленточных орнаментов, столь характерные для народов Северной Европы. Подобные произведения знаменуют рождение образной системы Средневековья, открывшей возможности, не известные ни Древнему Востоку, ни античности. Египтяне запечатлели в искусстве свое знание о реальных предметах, греки — их видение, в Средние века художник стал выражать свои чувства. В суждениях о средневековом искусстве нельзя упускать из виду эту установку сознания. Ведь художники рассматриваемой эпохи не стремились ни к натуроподобию, ни к чувственной красоте. Они хотели донести до своих собратьев по вере духовное содержание Священной истории. И в этом отношении они превзошли мастеров предшествующих времен.

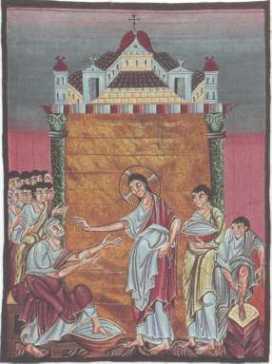

107 Омовение ног. Около 990.

Миниатюра из Евангелия Оттона III.

Мюнхен, Баварская государственная библиотека.

На илл. 107 приводится миниатюра из Евангелия, исполненного в Германии около 1000 года, то есть через столетие с лишним после двух предыдущих. Она иллюстрирует эпизод из Евангелия от Иоанна (13: 8–9), в котором Христос после Тайной Вечери омывает ноги своих учеников:

«Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.

Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.»

Для художника существен только этот обмен репликами. Ему не нужно было изображать помещение, в котором разыгрывалась сцена, — это только отвлекло бы внимание от внутреннего смысла события. Он предпочел поместить позади главных фигур плоский золотой экран, на котором жестикуляция беседующих вырисовывается подобно чеканной надписи: протянутые в мольбе руки Святого Петра, наставнически успокаивающий жест Христа. Один из апостолов справа снимает сандалии, другой несет чашу с водой, остальные сгрудились за спиной Петра. Все взгляды устремлены к центру композиции, что создает ощущение огромной значимости происходящего. И уже неважно, что чаши не имеют правильной округлой формы, что пришлось вывернуть ногу Петра коленом вперед, дабы отчетливо показать погруженную в воду стопу. Художнику нужно было рассказать о смирении Иисуса, и он достиг своей цели.

Здесь можно было бы припомнить другую сцену омовения ног, изображенную на греческой вазе V века до н. э. (стр. 95, илл. 58). Именно в Греции появились первые попытки передать «душевные усилия», и как бы ни разнились цели античных и средневековых художников, без этого наследия церковное искусство не могло обойтись.

Не будем забывать о наставлении Григория Великого: «Живопись для неграмотных — то же самое, что Писание для умеющих читать». Стремление к ясности проявилось не только в красочных миниатюрах, но и в произведениях скульптуры. Представленный здесь рельеф бронзовых дверей церкви в Хильдесхейме (Германия) выполнен в самом начале второго тысячелетия (илл. 108). Бог приближается к Адаму и Еве после свершившегося грехопадения. Здесь нет деталей, отвлекающих от сути происходящего. Фигуры отчетливо вырисовываются на пустом фоне, что позволяет прочитывать последовательность жестов: Бог указывает на Адама, Адам — на Еву, Ева — на змея. Переход от обвинения к источнику зла представлен с такой энергией и четкостью, что можно простить художнику и непропорциональность тел, и их несоответствие нашим меркам красоты.