Античные представления о красоте богов и героев также были восприняты индусами и отразились в облике, которым они наделили своего спасителя. Прекрасная голова Будды, выражающая погруженность в глубокий покой, была создана в той же пограничной области Гандхара (илл. 81).

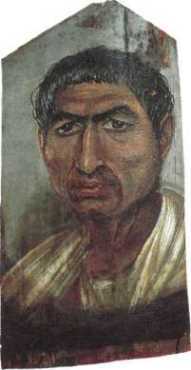

79 Мужской портрет из Фаюма, Египет. Около 100.

Дерево, энкаустика 33 х 17,2 см.

Лондон, Британский музей.

80 Будда Гаутама, отправляющийся в путь. II век.

Рельеф из Лориан Тангаи, Пакистан (древняя Гандхара). Черный сланец 48 х 54 см.

Калькутта, Индийский музей.

81 Голова Будды из Хадды, Афганистан (древняя Гандхара). IV–V века.

Известняк со следами окраски. Высота 29 см.

Лондон, Музей Виктории и Альберта.

Наконец, еще одна восточная религия — иудаизм — также вступила на путь переложения священной истории на изобразительный язык в целях наставления верующих. Иудейский Закон накладывал запрет на фигуративные изображения из страха перед идолопоклонством. Тем не менее, в еврейских колониях восточных городов стали расписывать стены синагог сюжетами из Ветхого Завета. Одна из таких росписей была открыта в Дура-Европос, маленьком военном поселении в Месопотамии. Этот живописный цикл не относится к числу шедевров, но он интересен с точки зрения процессов, протекавших в III веке. Привлекает внимание сам факт очевидной скованности фигур, плоскостной и упрощенной трактовки представленной сцены (илл. 82). В ней мы видим Моисея, иссекающего воду из скалы. Но это не столько иллюстрация библейского рассказа, сколько картинное разъяснение его смысла. Фигура Моисея несоразмерно велика, а внутри находящейся за его спиной скинии Завета виден семисвечник. Чтобы показать, что каждое из колен израилевых получило свою долю из чудесного источника, художник нарисовал двенадцать ручейков, устремившихся к маленьким фигуркам с шатрами позади них. Художник был не слишком мастеровит, чем объясняется простота его приемов. Но, по всей видимости, он и не стремился к правдоподобию фигур. Чем более они правдоподобны, тем больше грешат против запрета на образотворчество. Его главным намерением было напомнить единоверцам о событиях, в которых Господь явил свое всемогущество. Скромная стенопись синагоги представляет для нас особый интерес, поскольку сходные тенденции стали утверждаться с распространением пришедшего с востока христианства.

Когда христианские художники были призваны впервые представить Спасителя и его апостолов, они также обратились к накопленному в греческой традиции опыту. Одно из самых ранних изображений Христа (илл. 83) относится к IV веку. Вместо окаймленного бородой лица, к которому приучило нас позднейшее искусство, мы видим здесь Христа в цвете юношеской красоты. Восседая между Петром и Павлом, преисполненной достоинства осанкой он похож на греческого философа. Многозначительная деталь указывает на тесную связь раннехристианского рельефа с языческим искусством эллинизма: чтобы показать, что Христос на троне пребывает в высях, художник поместил под его ногами дугу небесного свода, которую поддерживает божество небес.

82 Моисей, иссекающий воду из скалы. 245–256.

Настенная роспись синагоги в Дура-Европос, Сирия.

83 Христос, Святой Петр и Святой Павел. Около 389.

Рельеф саркофага Юния Басса Мрамор.

Рим, крипта Святого Петра.

84 Три праведника впещи огненной. III век.

Роспись в катакомбах Присциллы в Риме.

Истоки христианского искусства восходят к более далекому времени, чем приведенный рельеф, но в самых ранних памятниках Иисус никогда не изображался. Иудеи Дура-Европос расписывали синагогу сценами из Ветхого Завета, чтобы представить эпизоды священной истории в зримой форме. Примерно так же понимали свою задачу и мастера, расписавшие подземные христианские кладбища — римские катакомбы. Убедительное свидетельство их знакомства с эллинистической живописью дает, например, композиция Три праведника в пещи огненной, относящаяся примерно к III веку (илл. 84). Как и помпеянские художники, мастера катакомбной живописи умели обозначить фигуру несколькими широкими взмахами кисти. Однако видно, что хитрости формального мастерства не слишком их занимали. Живопись утратила для них значение самоценной, красиво исполненной вещи. Главная цель состояла в том, чтобы воскресить в памяти верующих одно из доказательств милосердия и могущества Всевышнего. В Библии (Дан. 3) рассказывается о том, как царь Навуходоносор воздвиг на поле Деире, в области Вавилонской, золотого истукана, приказав всем по условному сигналу пасть на колени и поклоняться ему. Трое иудеев отказались это сделать, за что они, как и христиане рассматриваемого периода, должны были понести наказание. Их бросили в раскаленную печь «в головных повязках и в прочих одеждах своих». Но, о чудо! Огонь оказался бессилен: «и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились». Господь «послал Ангела Своего и избавил рабов Своих».

Можно вообразить, что сотворили бы с таким сюжетом авторы Лаокоона (стр. ПО, илл. 69), если бы искусство пошло по иному пути. Художники катакомб вовсе не добивались драматических эффектов. Если цель — утешить души, укрепить веру в спасение этим примером воздаяния за стойкость, то вполне достаточно обозначить три человеческих фигуры в персидских костюмах, пламя и печь — символ божьего покровительства. Все, что не относится к сути дела, лучше устранить. Вновь требование ясности и простоты начинает преобладать над требованиями верности натуре. В этом стремлении художника изложить тему предельно простым, общепонятным изобразительным языком есть нечто волнующее.

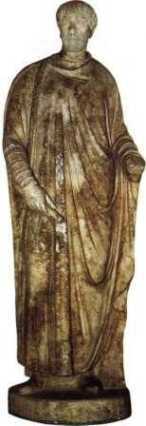

85 Статуя чиновника из Афродисия. Около 400.

Мрамор. Высота 176 см.

Стамбул, Археологический музей.

Три мужские фигуры, стоящие в ряд перед зрителем с воздетыми в молитве руками, возвещают начало новой эры, когда человечество открыло для себя иные, чем земная красота, ценности.

В период заката и падения Римской империи это смещение акцентов проявилось не только в религиозном искусстве. Лишь немногие художники сохранили верность гармонии и утонченной красоте, составившим славу греческого искусства. Тщательная и тонкая обработка мрамора резцом, столь блистательная у греческих мастеров, уже не прельщала скульпторов. Как и живописцы катакомб, они довольствовались приблизительным наброском, общими очертаниями фигуры и нередко прибегали к механической дрели. Часто говорят, что эти годы ознаменовали упадок античного искусства, и действительно, многие навыки были утрачены в бурный период войн, бунтов и нашествий. Но утрата артистизма — лишь одна сторона дела. Когда художников перестала удовлетворять виртуозность сама по себе, они обратились к поиску иной изобразительной системы. Пожалуй, наиболее отчетливо новые устремления проступают в портретах, особенно в портретах IV и V веков (илл. 85). Греку праксителевской эпохи такие вещи показались бы грубыми и варварскими. И в самом деле, лица на портретах никак не назовешь красивыми. Римлянин, присмотревшийся к достижениям точного портретного сходства (стр. 121, илл. 76), с презрением отвернулся бы от них, как от жалкого ремесленничества. Но для наших современников эти фигуры одушевлены горением внутренней жизни, выраженном в энергичной проработке черт лица, на котором выделяются глаза, оттененные глубокими полукружиями век и выступающими дугами бровей. Это те самые люди, которые были свидетелями и первыми приверженцами восходящего христианства, ознаменовавшего конец древнего мира.