Меняющееся прошлое Наше знание истории всегда не полно, и новые открытия изменяют сложившиеся представления о прошлом. История искусства, которую Вы читаете, с самого начала строилась по выборочному принципу, но даже такая простая книга является результатом работы многих историков, ныне живущих и ушедших, — тех, кто прояснил особенности периодов, стилей и персоналий.

Стоит вкратце остановиться на том, с каких пор представленные здесь художественные творения вошли в культурный обиход. В эпоху Возрождения почитатели античности приступили к систематическим поискам памятников классической древности; Лаокоон (стр. 110, илл. 69), обнаруженный в 1506 году, и Аполлон Бельведерский (стр. 104, илл. 64), открытый примерно тогда же, произвели глубокое впечатление на художников и любителей искусств. В XVII столетии, в связи с вызванным Контрреформацией подъемом религиозности, начались исследования раннехристианских катакомб (стр. 129, илл. 84). В XVIII веке были открыты погребенные под пеплом Везувия Геркуланум (1719), Помпеи (1748) и другие города с сохранившимися в них настенными росписями (стр. 112–113, илл. 70, 71). Как это ни удивительно, но лишь в XVIII веке привлекла к себе внимание греческая расписная керамика, множество образцов которой было найдено при раскопках погребений на территории Италии (стр. 80–81, илл. 48, 49, стр. 95, илл. 58).

Поход Наполеона в Египет (1801) открыл эту страну для археологии; ученые расшифровали иероглифические надписи, что дало ключ к пониманию смысла и функции древних памятников, и историки разных стран приступили к их серьезному изучению (стр. 56–64, илл. 31–37). Греция, в начале XIX века все еще пребывавшая под турецким владычеством, была малодоступна для путешественников. Скульптура Парфенона, преобразованного в мечеть, оставалась неизвестной европейцам до тех пор, пока британский посол в Константинополе лорд Элджин не добился разрешения на переправку некоторых фрагментов в Англию (стр. 92–93, илл. 56, 57). Вскоре после этого на острове Мелос случайно обнаружили Венеру Милосскую (стр. 105, илл. 65) и отправили в Париж, где, выставленная в Лувре, она сейчас же стала знаменитой. В середине XIX века ведущая роль в исследовании песков Месопотамии принадлежала британскому дипломату и археологу Остину Лейарду (стр. 72, илл. 45). В 1870 году немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман принялся за поиски места событий, описанных в гомеровском эпосе, и открыл гробницы Микен (стр. 68, илл. 41). С тех пор археологи уже не допускают к раскопкам непрофессионалов. Правительства и национальные академии поделили между собой территории, подлежащие исследованию, и договорились, что археологические находки принадлежат стране, ведущей раскопки. Тогда немецкие экспедиции стали раскрывать ранее несистематично исследовавшиеся французами руины Олимпии (стр. 86, илл. 52), где в 1875 году нашли ныне знаменитую статую Гермеса (стр. 102–103, илл. 62, 63). Четыре года спустя другая немецкая экспедиция обнаружила Пергамский алтарь (стр. 109, илл. 68) и отправила его в Берлин. В 1892 году французы приступили к раскопкам древних Дельф (стр. 79, илл. 47; стр. 88–89, илл. 53, 54), переместив для этой цели греческую деревню.

Настоящим потрясением стало открытие доисторической наскальной живописи в конце XIX века. Когда в 1880 году были опубликованы росписи пещеры Альтамира (стр. 41, илл. 19), лишь немногие ученые оказались готовы принять этот факт, отодвигающий истоки искусства на несколько тысячелетий назад. Знакомством с искусством Мексики и Южной Америки (стр. 50, 52, илл. 27, 29, 30), Северной Индии (стр. 125–126, илл. 80, 81) и Древнего Китая (стр. 147–148, илл. 93, 94) мы обязаны людям отважным, предприимчивым и знающим; теми же качествами обладали и те, кто в 1905 году открыл погребения викингов в Осеберге (стр. 159, илл. 101).

Из находок на Среднем Востоке мне хотелось бы упомянуть победный монумент (стр. 71, илл. 44), обнаруженный около 1900 года французами в Персии, эллинистические портреты, найденные в Египте (стр. 124, илл. 79), памятники Телль эль-Амарны, открытые английскими и немецкими экспедициями (стр. 66–67, илл. 39, 40), и, конечно, сенсационную находку сокровищ гробницы Тутанхамона, сделанную в 1922 году лордом Карнарвоном и Говардом Картером (стр. 69, илл. 42). Места захоронений древних шумеров в Уре (стр. 70, илл. 43) исследовались начиная с 1926 года Леонардом Вулли. К самым поздним находкам, которые я успел включить в книгу в процессе работы над ней, относятся росписи синагоги в Дура-Европос, поднятые из-под земли в 1932–1933 годах (стр. 127, илл. 82), пещеры Ласко, случайно обнаруженные в 1940 году (стр. 41–42, илл. 20, 21), и, наконец, поразительная серия бронзовых голов из Нигерии (стр. 45, илл. 23). В этом неполном перечислении есть одно намеренное опущение — находки Артура Эванса, сделанные на острове Крит около 1900 года. Внимательный читатель наверняка заметил, что это великое открытие упоминалось в тексте, но на сей раз я отошел от избранного принципа иллюстрировать все, о чем идет речь. Тех, кто побывал на Крите, скорее всего возмутит этот очевидный пробел, поскольку Кносский дворец с его настенной живописью производит сильнейшее впечатление. Так же восхищаясь этим комплексом, я все же не решился привести в книге образцы его стенописи, поскольку остается неясным, какую долю из того, что видим мы, видели и древние критяне. Не нужно хулить первооткрывателя, который, руководствуясь добрым намерением восстановить утраченное великолепие дворца, предложил швейцарскому художнику Эмилю Жилье-рону и его сыну реконструировать росписи по оставшимся осколкам. Конечно, в прежнем состоянии Кносский дворец не доставил бы посетителям такого удовольствия, как сейчас, но тоскливые сомнения остаются.

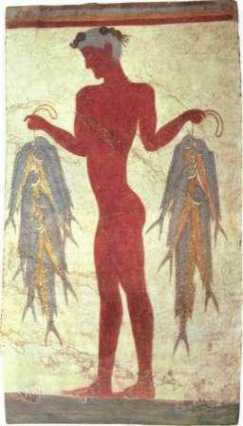

Но по прошествии времени случилось новое радостное событие: при раскопках руин на острове Санторин (бывш. Тира), начатых греческим археологом Спиросом Маринатосом в 1967 году, были открыты аналогичные росписи гораздо лучшей сохранности. Фигура рыбака (илл. 406) может послужить прекрасным примером стиля, охарактеризованного мною по другим памятникам как стиль свободный и грациозный, не столь жесткий, как в египетском искусстве. Очевидно, художники крито-микенской культуры были в меньшей мере связаны религиозными требованиями, и, хотя они не знали ни светотени, ни ракурсных сокращений, их творения навсегда останутся в истории искусств.

406 Рыбак. Настенная живопись, найденная на греческом острове Санторин (бывш. Тира).

Афины, Национальный археологический музей.

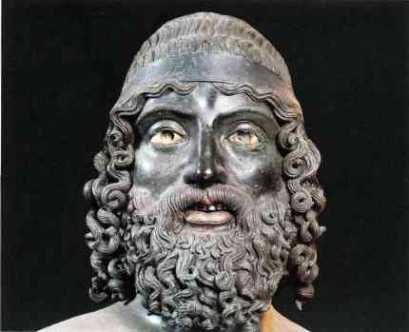

407 Герой или атлант. Деталь.

Рассказывая о великих художественных открытиях Древней Греции, я предупреждал читателя, что наши представления о греческом искусстве искажены, поскольку мы выносим их не из бронзовых оригиналов Мирона и других мастеров, а из поздних мраморных копий, создававшихся для римских коллекционеров (стр. 91, илл. 55). Чтобы развеять устоявшееся мнение о тусклой бесцветности греческой пластики, я решил показать Дельфийского возничего с его инкрустированными глазами (стр. 88–89, илл. 53–54) вместо какой-нибудь другой, более известной статуи. Между тем в августе 1972 года появилась находка, подтверждающая вышесказанное: недалеко от южного побережья Италии, близ Риаче, со дна моря подняли две статуи, несомненно относящиеся к V веку до н. э. (илл. 408, 409). Бронзовые изображения двух героев или атлетов, в размер натуры, видимо, вывозились римлянами из Греции, и когда корабль попал в шторм, их выбросили за борт. Археологи пока не вынесли окончательного вердикта о дате и месте их создания, но довольно и взгляда, чтобы убедиться в их высоком художественном качестве и яркой выразительности. Моделировка мускулистых тел и окаймленных бородой мужественных лиц выполнена безупречно. Вставки из различных материалов, передающие глаза, губы и даже зубы (илл. 407), быть может и вызовут шок у тех, кто ищет в греческом искусстве «идеальности», но эти новооткрытые статуи, как и все выдающиеся произведения, противостоят догмам, показывая еще раз, что чем шире обобщения, тем выше вероятность их ошибочности.