Пробыв часа два на ледоколе, летчики улетели на Моржовец, а ледокол пошел в квадрат, где были обнаружены звери. Недели через две Бабушкин получил от капитана радиограмму:

«Нахожусь в квадрате № 264; бил зверя в точение четырех дней, а пять дней подбирал. Погрузил 10 000 голов».

Однажды с Зимнего берега Белого моря сообщили на Моржовец о том, что несколько промышленников унесено в открытое море на оторвавшейся от берега льдине. Летчикам предлагалось найти эту льдину при помощи самолета и, в случае если посадка невозможна, указать ледоколу квадрат нахождения льдины.

Бабушкин при первой возможности вылетел на розыски пропавших людей. Через восемь дней после того как поморы были унесены в море, он нашел эту льдину. Обессилевшие люди пытались махать руками, приветствуя самолет, но тут же ложились на лед. У них не было продуктов, не было огня, а одежда давно уже обледенела.

Бабушкин сбросил записку; в ней он сообщал поморам о том, что посадка на льдину, вследствие ее ограниченных размеров, невозможна, но что он немедленно сообщит координаты льдины на ледокол и помощь скоро придет. Затем людям были сброшены связки дров, спички, завернутые в непромокаемую бумагу, и пакеты с продуктами. Через несколько часов ледокол «Седов» под управлением капитана Воронина, пользуясь указаниями с самолета, подошел к льдине и спас промышленников.

Прошло несколько лет, и ледовые капитаны стали видеть в самолете своего лучшего помощника. Теперь уже невозможно найти капитана, который бы не верил в авиацию.

– В дальнейшем, - рассказывал мне М. С. Бабушкин, – я уже спокойно садился на ледовые поля Белого моря, так как научился их хорошо распознавать сверху. А в 1928 году, при поисках экипажа Нобиле, мне неоднократно приходилось садиться на лед в Северном Ледовитом океане.

И он подробно рассказал, на какой лед можно смело садиться, а какого нужно опасаться.

Меткие и ценные наблюдения, сделанные М. С. Бабушкиным, особенно пригодились нам, полярным летчикам, в последующие годы работы в Арктике.

На зверобойных промыслах стали использовать уже не один, а два самолета. На втором из них летал мой старый друг Иван Васильевич Михеев. Сын сапожника, рабочий гвоздильного завода, он еще в детстве увлекался авиацией. Не имея денег на трамвай, мальчик пешком ходил на московский аэродром, где с восхищением наблюдал за полетами первых авиаторов. Михеев добился своего и поступил на аэродром в мастерские. Скоро он стал мотористом, а потом бортмехаником.

В 1925 году Михеев принимал участие в дальнем групповом перелете Москва – Пекин. В этом же году ему, как одному из лучших бортмехаников, разрешили учиться летать. Михеев освоил пилотирование самолета в три месяца.

Иван Васильевич быстро овладел техникой полетов над Белым морем. Его не пугали ни туманы, ни жестокие морозы, ни частые передвижки ледовых полей, когда лед превращается в крошево и посадка на нем исключена.

Однажды радист острова Моржовец принял радиограмму, взволновавшую не только летчиков, но и всех обитателей острова.

«SOS»-спасите наши души!-взывали норвежские зверобои, охотящиеся на зверя в советских водах. На семнадцати судах прибыли они к советским берегам, чтобы урвать себе долю добычи. И вот, не располагая ледоколами, а тем более самолетами, попали норвежские моряки в катастрофическое положение. Все их суда были зажаты льдами.

«…Некоторые суда уже раздавлены, - сообщалось в радиограмме.-Уцелевшая часть команды погибшего судна по льдам добралась до радиостанции поселка Иоканьга».

Министерство торговли Норвегии обратилось к правительству СССР с просьбой отыскать затертые во льдах норвежские суда и оказать им помощь.

Через день пришла телеграмма из Москвы:

«…Желательно найти с помощью самолета норвежские суда, терпящие бедствие где-то между Канинской землей и Колгуевым».

Советских летчиков не пугал полет одномоторного самолета над морем. Ими руководили идеи гуманности, дружелюбия, желание помочь людям, попавшим в беду.

Было решено, что полетит Михеев. Бабушкин руководил подготовкой в опасный полет. Вот уже Михеев, механик Грошев и морской штурман Крюков прощаются с товарищами, остающимися на берегу.

Остров Моржовец скрывается позади. С борта ледокольного парохода «Малыгин» летит в эфир пожелание благополучного пути.

Внизу покрытое льдами море. Галсами идет самолет над крошевом льда. Появляются низкие густые облака.

Михеев решает снизиться под облака, но все же итти вперед.

Неожиданно внизу промелькнули мачты парусно-моторных судов. Некоторые из них сдавлены льдинами. Палубы занесены сугробами снега. Показались и люди.

«В первый же шторм их может раздавить льдами», – подумал Михеев. Самолет описывает круг. В это время штурман по радио сообщает о местонахождении норвежских судов.

Норвежцы были спасены. Через несколько дней министр торговли Норвегии выразил благодарность советскому пилоту.

Впоследствии И. В. Михеев еще раз продемонстрировал свое выдающееся умение пилотировать в тяжелых, близких к арктическим условиях.

В феврале 1929 года молодая учительница Александра Михайловна Громцева возвращалась из городка Пудожа в деревню Конза-Наволок. Стояла лютая погода. При спуске с горы лошадь понесла, и сани опрокинулись в огромную полынью находящегося под горой озера. Всю ночь пролежала Громцева на льду, к которому она примерзла.

Районный отдел народного образования телеграфировал в Москву с просьбой прислать самолет, чтобы перевезти Громцеву в Ленинград на операцию. Для этой цели был выделен самолет под управлением И. В. Михеева. 13 февраля Михеев вылетел в рейс. В сплошной пурге, идя на предельно малой высоте, Михеев достиг Ленинграда. Рано утром на следующий день он вылетел в Пудож. Полот при почти полном отсутствии видимости усложнился близостью финской границы. И все же Михеев достиг маленького городка, затерянного в Заонежских лесах.

– Промедление с операцией, и весьма сложной, грозит больной смертью, - сообщил Михееву врач, доставивший Громцеву в Пудож.-У нее развивается гангрена.

Пятнадцатого февраля, несмотря на сильный мороз, сопровождаемый туманом, Михеев вылетел в Ленинград. Он летел по прямой, по компасу. Курс был верен, и поздно вечером летчик совершил посадку на ленинградском аэродроме…

Операция прошла удачно. Жизнь Громцевой была спасена.

Однажды, возвращаясь в Москву после одного из своих арктических полетов, я в Свердловске вышел из вагона на вокзал. Около газетного киоска толпились пассажиры. Многие из них, стоя с развернутыми газетными листами, что-то обсуждали. Чувствовалась какая-то взволнованность…

Заглянув в газету, я сразу же прочел буквально оглушившие меня слова:

«Погиб самолет-гигант «Максим Горький…»

На борту «Максима Горького» находилось много моих друзей. Среди них был и командир этого воздушного корабля – Иван Васильевич Михеев.

Сквозь туманы и штормы

В Москве, на улице Разина, в Главном управлении Северного морского пути есть кабинет с бронзовой корабельной люстрой на потолке. Шар из толстого граненого хрусталя спускается на двух массивных бронзовых цепях. Смотришь, и кажется, что вот-вот он качнется…

В кабинете тесно. Массивная мебель, посредине два огромных стола. На одном из них под стеклянным колпаком модель нового ледокола. Стены затянуты картами Арктики. По тесноте, по люстре, по картам, по тщательной чистоте, которая бывает только на пароходах в плавании, комната напоминает корабельную каюту.

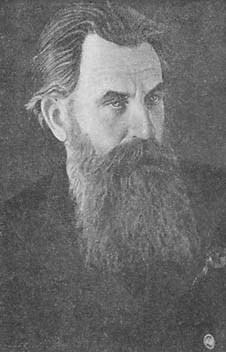

Так выглядел рабочий кабинет исследователя Арктики, академика Отто Юльевича Шмидта, бывшего в те годы начальником Главсевморпути.

Отто Юльевич Шмидт.

Когда я стоял на пороге этой знакомой во всех деталях комнаты, рассеянный свет, падавший из небольших окон слева, еще больше подчеркивал сходство кабинета с каютой. Я знал, что сейчас здесь должно решиться нечто необычное, - Отто Юльевич зря вызывать не станет, – и поэтому невольно задержался в дверях с вопросом: