— А что это за пятна у нее на платье? — спросил Риджуэй, опустившись возле нее на колени и обратив к мистеру Макклоски бледное, без кровинки, испуганное лицо. При звуке его голоса легкий румянец проступил на щеках Джинни; она открыла глаза и улыбнулась.

— Это твоя кровь, мой мальчик, — сказала она, — но вглядись получше, может быть, ты увидишь и мою — она уже смешалась с твоей.

И, протянув руки, она обхватила его за шею и притянула к себе его голову и его губы к своим губам. Когда же Риджуэй поднялся с колен, ее глаза были закрыты, но уста еще хранили улыбку, словно воспоминание поцелуя.

Они отнесли ее в дом; она дышала, но была без сознания. В эту ночь топот копыт не смолкал на дороге, и все искусные врачеватели, вызванные со всех концов округи, собрались у ее ложа, покрыв расстояние в десятки миль. Рана, объявили они, не слишком опасна, но тяжелое потрясение, пережитое пациенткой, чья нервная система была, по-видимому, подточена каким-то загадочным душевным недугом, внушало им опасение. Прославленное медицинское светило Туолумны оказалось человеком молодым и довольно наблюдательным. Он терпеливо ждал случая, который пролил бы свет на эти таинственные обстоятельства. Скоро его проницательность была вознаграждена.

К утру больная пришла в себя и огляделась по сторонам. Потом поманила к себе отца и прошептала:

— Где он?

— Они увезли его, Джинни, голубка, на телеге. Он никогда больше тебя не тронет… — Мистер Макклоски умолк. Джинни приподнялась на локте и смотрела на него в упор, сурово сдвинув брови. Но тут два толчка в спину, полученных от молодого хирурга, и многозначительный кивок на дверь заставили мистера Макклоски ретироваться, бормоча что-то себе под нос.

— Откуда я мог знать, что «он» — это Риджуэй? — виновато проговорил он, возвращаясь обратно вместе с вышеупомянутым лицом. Хирург, считавший в эту минуту пульс пациентки, улыбнулся и подумал, что теперь… При соответствующем уходе… доза укрепляющих может быть уменьшена… и пациентку, по-видимому, можно спокойно оставить… в надежных руках. Дальнейшее назначение он сообщит мистеру Макклоски… внизу, в гостиной.

Полчаса спустя мистер Макклоски с хитрым видом и предостерегающим покашливанием вошел в комнату больной. И был несколько разочарован, увидав, что Риджуэй стоит себе как ни в чем не бывало у окна, а его дочь мирно дремлет. Он был еще более сбит с толку, заметив после ухода Риджуэя, что на губах его дочери играет задумчивая улыбка.

— Ты о ком-то вспоминаешь, Джинни? — осторожно спросил он.

— Да, папа. — Серые глаза, не моргнув, встретили его взгляд. — Я вспоминаю о бедном Джоне Эше.

Здоровье ее быстро шло на поправку. Если в момент душевных страданий физические силы коварно оставили ее, то теперь, когда недуг поразил тело, природа, казалось, решила сжалиться над своей любимицей.

Превосходное здоровье, которое было одним из главных ее очарований и источником многих бед, теперь сослужило ей хорошую службу. Целительный смолистый воздух сосновых лесов был подобен бальзаму, и все чудодейственные силы высокогорного климата Сьерры, казалось, пришли ей — словно раненой серне — на помощь. Через две недели она уже поднялась на ноги. Когда месяц спустя Риджуэй, возвратившись из поездки в Сан-Франциско, спрыгнул с подножки дилижанса в четыре часа пополуночи, «Туолумнская роза» уже встречала его на дороге, и ее румяные щечки были свежи, как окропленные росой лепестки, — так же свежи, как в то утро, когда она впервые подставила их ему для поцелуя.

Охваченные единым стремлением, они направили свои юные, легкие шаги к вершине невысокого холма, о котором оба хранили воспоминание, ставшее теперь для них священным. Там, на самой вершине, их, мне кажется, постигло некоторое разочарование. Аромат зарождающейся любви подобен аромату раскрывающегося цветка — он слабеет, когда цветок расцвел. Джинни подумалось, что эта ночь уже не так прекрасна, как «та», Риджуэю — что долгий путь притупил его восприятие. Но у них хватило прямоты признаться в этом. И в самом признании они нашли своеобразную усладу и стали перебирать все подробности, напоминая друг другу то, что ускользнуло из памяти, и лишь изредка с сожалением обращаясь мыслями к тем пустым, зря потраченным дням, когда они еще не знали друг друга, и так, беседуя, вернулись домой рука об руку.

Мистер Макклоски нетерпеливо поджидал их на веранде. Когда мисс Джинни поднялась наверх, чтобы поправить подозрительно съехавший на бок воротничок, мистер Макклоски отвел Риджуэя в сторону. В одной руке он держал театральную афишу, в другой — развернутую газету.

— Я всегда говорил, — с расстановкой произнес он, словно продолжая только что прерванную беседу, — я всегда говорил, что скакать на трех лошадях зараз — это, пожалуй, для нее многовато. Похоже, что я был прав. Если верить тому, что тут написано, так она, как видно, пыталась на прошлой неделе проделать эту штуку в Мэрисвилле и свернула себе шею.

Перевод Т. Озерской

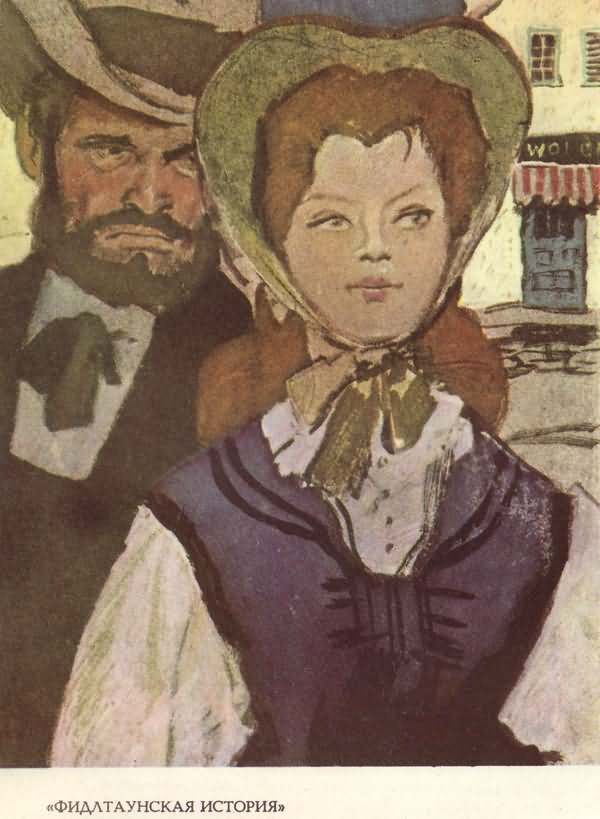

ФИДЛТАУНСКАЯ ИСТОРИЯ

В 1858 году она считалась в Фидлтауне очень хорошенькой женщиной. У нее были пышные светло-каштановые волосы, бездонные бархатные глаза, прекрасная фигура, ослепительный цвет лица, и она отличалась своеобразной ленивой грацией, которую принимали за признак изящного воспитания. Она всегда одевалась к лицу и по последней дошедшей до Фидлтауна моде. В ее внешности было лишь два недостатка: один глаз у нее, если внимательно присмотреться, слегка косил, и на левой щеке виднелся небольшой шрам, оставленный каплей серной кислоты — к счастью, единственной достигшей цели из целой склянки, выплеснутой в ее хорошенькое личико некоей ревнивой особой. Но человек, заглянувший ей в глаза достаточно глубоко, чтобы обнаружить этот изъян, обычно уже терял способность относиться к нему критически, и даже шрам на щеке, по мнению некоторых, лишь придавал пикантность ее улыбке. Молодой редактор фидлтаунской газеты «Эвеланш» говорил в кругу друзей, что этот шрам — просто лишняя ямочка на щеке, только поглубже. А полковник Старботтл сказал, что этот шрам напоминает ему «мушек, которые дамы времен королевы Анны для красоты сажали себе на щеки, а еще более того самую, черт побери, красивую женщину, сэр, которую мне, черт побери, приходилось в жизни встречать. Это была креолка из Нового Орлеана. И у той женщины был шрам — от глаза до самого, черт побери, подбородка. И та женщина до того была, черт побери, хороша, что кружила голову, сэр, сводила с ума, за нее, черт побери, ты готов был хоть душу заложить самому сатане. Как-то раз я ей сказал: «Селеста, откуда у тебя, черт побери, этот роскошный шрам?» А она отвечает: «Солнышко, я бы в этом не призналась ни одному белому, но тебе я скажу — я сама себе сделала этот шрам, нарочно, черт меня побери». Это были ее доподлинные слова, сэр, и если вы думаете, что я, черт побери, лгу, то я готов побиться об заклад на любую, черт побери, сумму, которую вы назовете, и я вам это, черт побери, докажу».

Почти все мужчины Фидлтауна были в нее влюблены. Из них примерно половина пребывала в уверенности, что им отвечают взаимностью. Единственное исключение, пожалуй, составлял ее муж. Лишь он один вслух выражал сомнение в ее чувствах.

Имя джентльмена, выделявшегося столь незавидным образом, было Третерик. Чтобы жениться на сей фидлтаунской очаровательнице, он развелся с весьма достойной женщиной. Она тоже развелась с мужем, но, как намекали в городе, для нее это мероприятие было лишено прелести новизны и, возможно, связано с меньшими жертвами. Я вовсе не хочу этим сказать, что ей были чужды тонкие чувства или что она была лишена способности придавать им самое возвышенное выражение. Один ее близкий друг заявил (по поводу ее второго развода): «Холодный свет еще не понял Клару», — а полковник Старботтл с присущей ему прямотой заметил, что за вычетом единственной женщины из прихода Опелузас в штате Луизиана у Клары больше души, чем у всех у них, вместе взятых.