К проработке нового вертолета «изделие 280», позднее переименованного в Ми-28, приступили вскоре после ухода из жизни М.Л. Миля в 1970 г., когда его преемником стал М.Н. Тищенко. К тому времени за рубежом самым популярным боевым вертолетом стал американский АН-1 «Кобра», огневая мощь которого, несмотря на вдвое меньший полетный вес, была значительно больше. АН-1 являлся «чистой» ударной машиной, «летающей канонеркой». Он не мог перевозить ни людей, ни грузы, обеспечивая только огневое воздействие на противника. Правда, «Кобра» создавалась довольно поспешно и имела немало недостатков. В США учли опыт ее боевого применения и приступили к разработке вертолета следующего поколения RAH-66 «Команч».

При проектировании «изделия 280» специалисты МВЗ рассмотрели возможность использования не только классической компоновки, но и прорабатывали вариант двухвинтового вертолета поперечной схемы. У последнего под крылом большого размаха можно было разместить практически любые виды вооружения, конечно, в пределах грузоподъемности. Кроме того, подъемная сила крыла облегчала взлет перегруженной машины с разбегом, давая определенные преимущества перед вертолетом классической компоновки. Поперечной схеме свойственно еще одно достоинство: она позволяет катапультироваться членам экипажа, не попадая в область вращения несущих винтов, на чем настаивали военные.

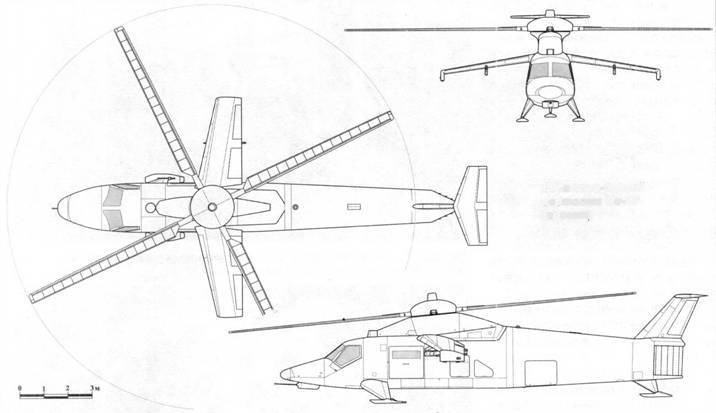

Десантно-боевой вертолет Ми-40 (проект)

Модель Ми-40, вариант 1992 г.

Десантно-боевой вертолет Ми-42 (проект)

Конечно, можно было применить устройство отстрела лопастей с последующим катапультированием членов экипажа. Такой эксперимент провели в 1960-е гг. Тогда летчик- испытатель Ю.А. Гарнаев вывел вертолет Ми-4А в заданный район и, включив автопилот, покинул его на парашюте. Через некоторое время у беспилотного вертолета были отстрелены лопасти несущего винта, и из машины через открытую дверь благополучно катапультировали манекен, который также «воспользовался» парашютом.

Однако вскоре заказчик изменил свои взгляды не только на эту проблему, но и на тактику применения вертолета. Теперь на первый план выходили полет с огибанием рельефа местности и нанесение удара по противнику с малых высот. Последующие проработки и мировой опыт (в то время в США полным ходом проводились исследования по программе аналогичного винтокрылого штурмовика ААН) показали, что наиболее приемлемой схемой для боевого вертолета все же является классическая. При этом полет на сверхмалых высотах позволил окончательно отказаться от средств аварийного спасения членов экипажа – катапультных кресел. Вместо них предложили использовать энергоемкие гидропневматические амортизаторы основных опор шасси, допускающие посадку с большой вертикальной скоростью.

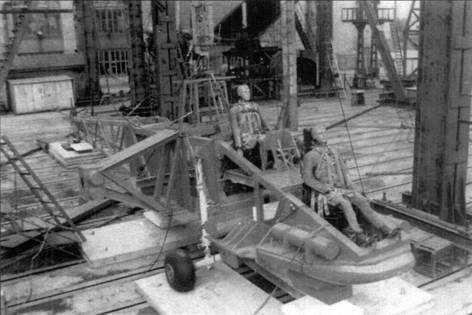

«Изделие 280» постепенно приобретало свой собственный облик. Поначалу вертолет очень много заимствовал от Ми-24. Влияние «летающей боевой машины пехоты» можно было, например, наглядно увидеть в его полноразмерном макете.

Параллельно с разработкой будущего Ми-28 конструкторами МВЗ, проектирование машины аналогичного назначения велось и в ОКБ Н.И. Камова. Камовцы шли своим непроторенным путем. Их первая попытка создать боевой вертолет соосной схемы относится к началу 1960-х гг., когда они попытались приспособить для этих целей противолодочный Ка-25, оснастив его соответствующим оборудованием и вооружением. Заказчик эту идею не поддержал, но, чтобы отчитаться о проделанной работе перед партией и правительством, а заодно и припугнуть недоброжелателей, в 1961 г. на традиционном воздушном празднике в Тушино продемонстрировали Ка-25 с бутафорскими ярко окрашенными ракетами.

Камовские предложения отличались непременным применением традиционной для этого ОКБ соосной схемы, а позднее – ограничением экипажа до одного человека, который должен был и пилотировать машину, и управлять ее вооружением.

16 декабря 1976 г. вышло постановление правительства о разработке боевых вертолетов на МВЗ имени М.Л. Миля и в ОКБ Н.И. Камова на конкурсной основе. Соперником будущего Ми-28 стало изделие «80», впоследствии получившее широкую известность как Ка-50, или «Черная акула». Обе эти машины предназначались для поддержки сухопутных сил, уничтожения различной бронетехники, включая танки, сопровождения вертолетных десантов и для борьбы с вертолетами противника.

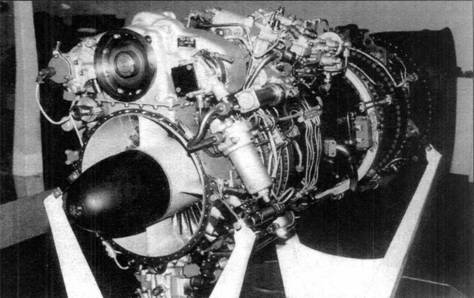

И на Ми-28, и на Ка-50 стояли турбовальные двигатели (ТВД) ТВЗ-117В, а в качестве основного вооружения использовались противотанковые ракетные комплексы (первоначально с ПТУР «Атака-В», а затем – «Штурм») и подвижная пушка 2А42 калибра 30 мм. Это орудие с селективным питанием создавалось как для сухопутных и воздушно-десантных войск (оно применяется на боевых машинах пехоты БМП-2 и десанта БМД-2 и БМД-3), так и для авиационной и морской техники. Как патроны к пушке, так и управляемые ракеты унифицированы с боеприпасами, применяемыми в сухопутных войсках. Благодаря этому вертолет может достаточно быстро быть снаряжен боекомплектом в условиях автономного базирования. Максимальная скорость уже не считалась главным параметром машины, хотя и задавалась не ниже 300 км/ч.

Полноразмерный макет «изделия 280» с хвостовым винтом. Носовая часть вертолета явно сохраняет «фамильные черты» Ми-24

Турбовальный двигатель ТВЗ-117В

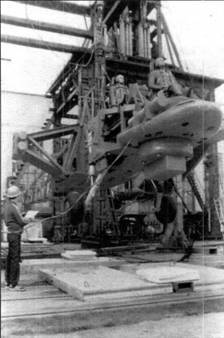

Стенды для отработки средств спасения экипажа

Летающая лаборатория – Ми-24, на которой отрабатывался прицельно-пилотажно-навигационный комплекс Ми-28

Все вооружение, за исключением орудия 2А42, разместили на внешней подвеске под крылом, идея которого перекочевала с Ми-24. Его площадь уменьшили, что, однако, не помешало увеличить запас управляемых ракет в два раза по сравнению с Ми-24П. Крыло, как известно, разгружает несущий винт вертолета и способствует увеличению его скорости, но при загромождении несущей поверхности боевой нагрузкой его подъемная сила значительно снижается.

Конкурирующий Ка-50 отличается от Ми-28 не только соосной схемой расположения несущих винтов (это, кстати, улучшило маневренные характеристики), но и размещением 30-мм орудия вблизи центра масс, что повысило точность стрельбы.

Боевые действия в Афганистане показали, что наиболее уязвимым местом Ми-24 был главный редуктор. Попадание ракеты «Стингер» в этот агрегат сразу же выводило машину из строя, порой не оставляя экипажу шансов для выживания. Поэтому на Ми-28 изменили расположение двигателей; теперь они прикрывали собой главный редуктор, а для снижения вероятности поражения их ракетами с тепловыми головками самонаведения смонтировали на соплах традиционные для боевых машин экранно-выхлопные устройства. Последнее приводило к более сильному смешиванию горячих газов со спутной струей от несущего винта и, как следствие, снизило инфракрасную заметность машины в полтора-два раза.

После защиты эскизного проекта в 1980 г. началось рабочее проектирование вертолета. В августе того же года Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно- промышленным вопросам,учитывая важность создаваемого вертолета и не дожидаясь утверждения заказчиком макета окончательного его варианта, приняла решение о постройке двух опытных образцов. Первый серийный Ми-28 предполагалось изготовить в 1994 г. на авиационном заводе в Ростове.