Научный охват биосферы, нами наблюдаемый, является проявлением этого перехода.

§ 150….Вековые философские искания философов и биологов об отличии живого и косного не дают нам научно важных указаний для признания существования сходства или отличия.

Корни их зиждятся глубоко в прошлом, в вековой культуре Запада — как теологической и философской мысли, так и бытового их отражения в науке последних столетий — главным образом науке о человеке — они проникают историков, медиков и социологов.

Это историческое прошлое — философское и религиозное — должно быть учтено и понято натуралистом, когда он подходит к этим представлениям.

Натуралист — ученый в своей научной работе должен это учитывать. Он не может относиться к этому прошлому безразлично, как это он сейчас часто делает. Ибо он не может без вреда для своей работы принимать готовые философские представления только тогда, когда они не стесняют его творческую мысль или когда они кажутся ему истекающими из наблюдаемой научной реальности.

Он, считаясь с ними, неизбежно вносит в свою научную работу следствия, которые он не сознает, не может предвидеть без углубленной критики, которая ему непосильна.

Правильным путем будет для натуралиста оставить эти философские представления в своей работе в стороне, с ними не считаться. От этого его научная работа только выиграет в четкости и ясности.

1938

Комментарии

«Я Не могу уйти в одну науку…» Дневники, письма, статьи

Раздел книги «Отрывки из дневников, письма, статьи» — это эпистолярное наследие великого ученого.

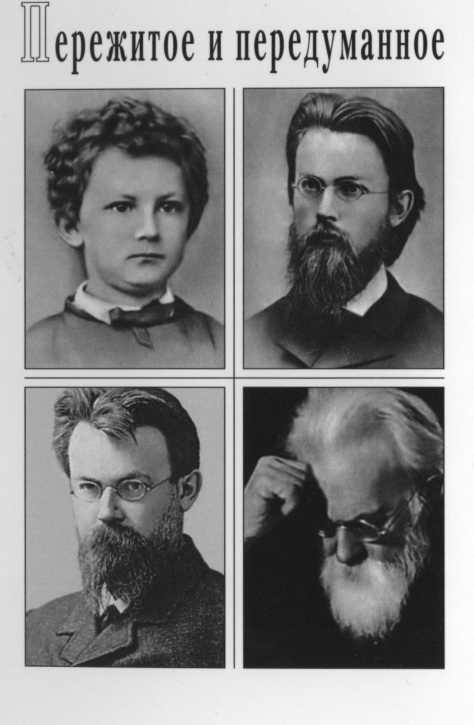

С 13–летнего возраста (с 1876 г.), будучи учеником гимназии, Володя Вернадский стал вести дневники, причем нерегулярно, часто с большими перерывами.

24 августа 1893 г. он записал: «Я вообще начинаю ясно осознавать, как много может быть полезна такая записная тетрадь: привыкаешь и мысль яснее и точнее определять и вспоминаешь, перечитывая многое старое: и мысли, и впечатления, и лица».

Часть дневников погибла, особенно во время революции и Гражданской войны. Важно отметить, что архив В. И. Вернадского — самый большой в архиве Академии наук — не только уникален, но и совершенно неисчерпаем, и вряд ли в ближайшие годы его удастся изучить до конца. В разных городах нашей страны, а также в архивохранилищах Франции, Польши, Великобритании, Чехии хранятся многочисленные документы и письма Владимира Ивановича, которыми еще не занимались исследователи.

Отрывки из дневников, представленные в данной книге, дают возможность читателю заглянуть в духовный мир ученого, воссоздать процесс становления личности великого естествоиспытателя, замечательного гражданина — гуманиста и патриота России.

Большой автобиографический материал заключен в письмах Вернадского к жене Наталье Егоровне Вернадской (в девичестве Стариц- кой). В 2007 г. издательство «Наука» выпустило 5–й, завершающий, том этих писем.

Амнистия как акт политической необходимости и Смертная казнь

С. 172, 177. Эти статьи [138]В. И.Вернадского были опубликованы в трудные годы реакции после революции 1905 г. Много сил Владимир Иванович отдал агитации за законопроект об отмене смертной казни и необходимости амнистии политических заключенных. «Революция пришла, — писал он, — и оказалось, что правительственная власть стоит далеко впереди их, что на ее совести несравненно больше крови и больше убийств… И занесенная кровавая рука власти не останавливается. Правительственный террор становится все более кровавым. Это орудие должно быть отнято у власти. Смертная казнь должна быть бесповоротно и окончательно отменена».

В 1906 г. В. И.Вернадский, член Государственного совета, в статье «Мысли из жизни» с негодованием отмечал: «Никогда на памяти живых людей вопросы общественной этики не становились перед нами с такой силой и яркостью, с какой они стали ныне, во времена смуты и анархии… Государственная машина совершенно расстроилась… творят величайшие преступления — убийства, поджоги и насилия, восстанавливается пытка…»

В. И. Вернадский вместе с академиком А. А. Шахматовым неоднократно писал записки в Государственную думу о необходимости провести полную амнистию, прекращение наказания за все те преступления, какие таковыми не являются при конституционном строе Российской империи.

Вопрос об амнистии политических заключенных поднимался на заседании Государственного совета 3 мая 1906 г. Выступая в Государственно совете, В. И.Вернадский, подчеркнул, что «в настоящее время — так было недавно — около 20 ООО человек находилось в ссылке и заключении. Если принять во внимание, что все они имеют семьи, то уже окажется, что до 80 000 человек тесно связаны с участью этих лиц…»

На заседании следующего дня 4 мая 1906 г. член Государственного совета криминалист Н. С. Таганцев (1843–1923) поддержал Владимира

Ивановича и добавил, что с октября по март арестовано около 23 ООО человек. С родными и близкими их окажется по меньшей мере 100 ООО.

С огромной энергией В. И. Вернадский боролся и за принятие законопроекта об отмене смертной казни. Он несколько раз выступал с яркими речами по этому вопросу в Государственном совете, писал письма в правительство и статьи в газеты.

На обращение Государственной думы к царю с просьбой об амнистии политических заключенных ответ правительственной декларации, по меткому выражению одной газеты, уместился в трех словах: «Никому, никогда, ничего».

Открытие книгопечатания

Текст печатается по книге: Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988.

С. 181. Будучи профессором Московского государственного университета, В. И.Вернадский в 1902–1903 гг. прочитал 12 лекций из курса «Очерки по истории современного научного мировоззрения» — первой части работы «Труды по всеобщей истории науки». Что такое научное мировоззрение? Владимир Иванович считал, что это совокупность достигнутых естествознанием результатов и исследований, имеющих широкое значение.

Данная работа является одной из первых попыток выдающегося ученого создать всеобщую историю естествознания.

В нашей книге публикуются отрывки из лекций № 4–6.

До самого последнего времени оспаривался приоритет Иоганна Гутенберга как создателя книгопечатания. В Голландии, Франции, Италии, Бельгии есть памятники другим первопечатникам.

Детально изучив техническую суть открытия Гутенберга, В. И.Вернадский пришел к выводу, что только он одержал полную победу в сложном процессе книгопечатания. Владимир Иванович пророчески говорил в своих лекциях, что книгопечатанию предстоит вечное существование и расцвет.

Памяти М. В. Ломоносова и Общественное значение Ломоносовского дня

Статьи публикуются по книге: Вернадский В. И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997.

С. 197, 202. В. И.Вернадскому принадлежат пять работ, посвященных роли великого русского ученого в мировой науке и отечественной культуре. Самая ранняя из них — «О значении М. В. Ломоносова в минералогии и геологии» — была написана в 1900 г. Статья «Памяти М. В. Ломоносова» впервые была опубликована в журнале «Запросы жизни» (1911 г., № 5, с. 257–262), а статья «Общественное значение Ломоносовского дня» в газете «Речь» (1911 г., 8 ноября) в день открытия официальных торжеств, посвященных 200–летию со дня рождения М. В. Ломоносова.

Торжества, посвященные М. В. Ломоносову, проходили в обстановке усиливающейся реакции. В ответ на студенческие волнения на Московский университет обрушились полицейские репрессии.

В. И. Вернадский, отдавший университету 20 лет жизни, вместе с другими крупнейшими преподавателями вынужден был подать в отставку и покинуть Московский университет. Вернадский с горечью отмечал, что в России в начале XX в., как и во времена Ломоносова, ученым приходится бороться за саму возможность вести научную работу. Он призывал всех честных людей встать, как некогда М. В. Ломоносов, на защиту науки от произвола невежественных чиновников и реакционеров.

138

«Амнистия как акт политической необходимости» была напечатана в газете «Реформа» (7(20) мая 1906 г.); «Смертная казнь» — в газете «Речь» (27 июня (10 июля) 1906 г.). Публикуются по книге: Вернадский В. И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995.