Упомянутые выше соединения в режиме peer-to-peer можно записывать во внутреннюю телефонную книжку (тоже — непосредственно или через веб-интерфейс), а вот простые номера внешнего мира или абонентов вашего SIP-сервера — записать некуда. Конечно, десяток набранных (а также полученных и пропущенных) сохраняется в Call History, — но он, как вы понимаете, ограничен и текуч.

Еще: есть вещи, которые вроде бы должны быть, что называется, под рукой, но которые настроить можно исключительно через веб-интерфейс. Например, громкость микрофона (в отличие от громкости динамика, которая настраивается боковыми клавишами). Только-только получив аппарат из ZyXEL’а, я принялся звонить в бесплатный в сипнете Питер, своему давнему другу, и он сказал, что качество речи — замечательное, но впечатление, будто от микрофона я отделен как минимум двумя десятками метров. Так и не найдя ни на аппарате, ни в его меню никаких способов отрегулировать чувствительность микрофона, я обнаружил эту регулировку, только когда принялся подробно исследовать веб-интерфейс: она оказалась в положении 7…

А прослушать один из восьми предлагаемых телефонных звонков нельзя никоим образом, кроме как позвонив на телефон…

Кое-какие проблемы пока что возникают и с регистрацией телефона на SIP-сервере, которая иногда вдруг, без видимых причин, исчезает и для восстановления которой приходится иной раз перезагрузить сам аппарат, а иной — и ADSL-модем. Тут дело в не до конца еще вылизанной прошивке, которая, когда я сменил ее с последней на предпоследнюю, стала демонстрировать этот дефект в разы реже. Надеюсь, что с прошивкой следующей (или, в крайнем случае, с чересследующей) дефект исчезнет вовсе.

А сейчас я хочу пояснить, почему мне показалось, что подобным девайсам принадлежит будущее. Хотя перспективы протокола WiMAX до сих пор не ясны: вообще, а в России, где взяточники ограничили его дальность как минимум вдвое, — в особенности, все-таки надо предполагать, что ближайший вектор развития коммуникаций направлен в сторону далеко бьющих беспроводных протоколов. Не WiMAX, так WiBro, не WiBro, так какой-нибудь Wi-еще. И вот, когда города и веси покроются такой беспроводной сетью, необходимость в традиционной сотовой связи отпадет сама собой, и потомки P-2000W_V2, усилившись видеоинтерфейсом, удовлетворят все наши потребности как в общении, так и в передаче и получении самых разных данных.

Ну и напоследок, в качестве, что ли, пост-скриптума, — несколько слов о SIP-сервисах. О сипнете, предоставляющем бесплатные разговоры с Москвой (включая мобильные номера) и Питером (исключая оные) и за прочие звонки берущем деньги небольшие, похожие на скайповские (даже чуть меньшие), я уже упомянул. О другом же интересном SIP-сервисе я узнал, получив из-за бугра письмо после публикации «Связи без брака». Его автор навел меня на несколько зарубежных SIP-сервисов, но заинтересовал меня в первую очередь британский сервис VoIPCheap, потому что обещал совершенно бесплатное VoIP-общение с целыми пятьюдесятью странами мира (среди которых — и США, и Франция, и Германия, и даже Россия!). Оттуда можно скачать бесплатный beta-клиент (и уже только в нем — зарегистрироваться), после чего пользоваться хоть им, хоть каким угодно другим и даже «железными» телефонами (настройки последних даются отдельно). После регистрации вы вроде бы можете делать любые бесплатные звонки, — но говорить не дольше минуты. Если же заплатить десяток фунтов — все ограничения снимаются.

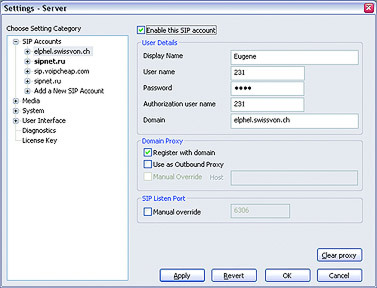

Я проделал все нужные телодвижения, — увы, хотя регистрация на сервере проходила успешно, позвонить не удавалось: возникала надпись: «Запрещено!». Спустя небольшое время тот же доброжелатель прислал мне собственный, оплаченный этими десятью фунтами, экаунт, — я зарегистрировался под ним, снова регистрация прошла успешно, и снова — «Запрещено!».

Я довольно долго возился с настройками и исследовал логи, да так причину запрета и не выловил. Хотя мне показалось (я и в других случаях несколько раз сталкивался с подобной дискриминацией — например, при попытке оплатить SkypeOut кредитными карточками российского банка, причем вполне достойного, «Райффайзен», или запустить привезенный из Штатов диск с «Терминатором 2» в Высоком Разрешении), — мне показалось, что система идентифицирует мой российский IP-адрес и захлопывает двери. Нечего, мол, тут…

Буду благодарен читателям, которым удастся подтвердить или опровергнуть мою догадку.

ГОЛУБЯТНЯ: Софт для мозгов. Часть вторая

Автор: Сергей Голубицкий

На прошлой неделе замахнулся на эксклюзивное и доселе напрочь обделенное вниманием «Голубятен»: креативный этап датамайнинга, теорию радиантного мышления, софтверные когнитивные имитаторы (СКИ) и их универсальное применение в любой аналитической работе — от составления квартального финансового отчета и разработки новой конструкции крыла самолета до решения образовательных задач и аналитической журналистики.

Настало время нести забазарный ответ, а за какую ниточку дергать — не приложу ума. Если с места в карьер разбирать конкретные СКИ — программы, имитирующие активность человеческого мозга, то у читателя непременно встанет вопрос ребром: какого рожна? В смысле: что прикажете делать со всеми этими интеллект-картами? Не говоря уж о том, что неплохо бы было разобраться — что это за зверь и с чем его едят!

Выходит полюбэ, что начинать разговор с софтверной начинки — не по-макаренковски, все равно что кайфоломить сочный анекдот. Посему, volens nolens, будем рисовать гопак с правильного бока, а именно с теории.

Принято считать, что теорию подгонки процессов мозговой деятельности под практические нужды homo creans[Человек творящий (лат.)] создал американский популяризатор науки Тони Бьюзен. Вы не поверите, но так оно и есть! Тони Бьюзен, как и положено популяризатору, ничего сам не придумал, а просто извлек из высоколобого лабораторного чулана ряд разработок, которые, как оказалось, обладали выдающейся практической ценностью.

В основе прагматического подхода Тони Бьюзена лежит мнемоника — техника запоминания. Оказалось, что в процессе обучения мозг лучше всего усваивает информацию:

полученную в начале учебного процесса («эффект первичного восприятия») либо в его конце («эффект недавнего восприятия»);

обладающую прямыми ассоциативными связями с ранее обретенными знаниями;

уникальную по содержанию или форме;

вызывающую обостренное восприятие одного из пяти органов чувств;

несущую особый интерес для обучаемого.

В процессе обработки поступающей информации наш мозг реализует пять основных функций: восприятие, удержание, анализ, вывод и управление. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что процесс этот предельно нелинейный, поскольку акцентирует не сам информационный поток, а лишь ключевые моменты этого потока, беспечно пуская побоку шелуху избыточных фактов.

Посмотрим теперь, как нелинейная обработка информации мозгом отражается в традиционной технике людей по изложению усвоенных материалов. Самая распространенная форма — простое повествование, с которым мы встречаемся на каждом шагу: когда пересказываем друзьям содержание просмотренного фильма или прочитанной книги, передаем беседу с третьим лицом, описываем события бытовой либо политической жизни. Формы эти, как правило, устные и при письменном изложении подвергаются, заимствуя компьютерную терминологию, «компрессии с потерей качества». Компрессия эта называется конспектированием.

Самый распространенный вид конспекта — линейный по времени, при котором информация записывается по мере ее поступления — например, во время прослушивания лекции. Внешне более изысканный, а на поверку — столь же безалаберный! — вид конспектирования — иерархический, при котором ошметки информации располагаются не столбиком один за другим (1, 2, 3, 4 и т. д.), а с потугой на многоуровневую структуру (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.2.1 и т. д.).