Первого апреля принято рассказывать всякие небылицы. Поэтому мы с чистой совестью поставили статью про пилотируемые полеты на Марс именно в первоапрельский номер. Эта мечта начиналась с небылиц, которые на полном серьезе выдумывали наши отцы, а многое из того, что без всяких шуток предлагают для покорения Марса сегодня, небылицами назовут наши дети.

Представьте, что в шестидесятых годах прошлого века на Марс в районе северного полюса высаживаются сразу пять аппаратов. Трое людей, сидящие в одном из них, на поверхности формируют состав из пяти платформ, на которых есть две ракеты для возврата, буровая установка, робот-манипулятор, летательный аппарат для разведки воздухом и, наконец, ядерная энергоустановка. Этот поезд на крупногабаритных колесах за один год проходит путь до другого полюса, экипаж собирает ценный научный материал, а потом с триумфом возвращается на орбиту, где его ждут еще трое космонавтов… Первоапрельская шутка? Вовсе нет. Это в действительности существовавший в ОКБ-1 Королева план покорения Красной планеты. Несмотря на то что появился он еще до полета Гагарина, готовили его не ради потехи.

Да, серьезным планам пилотируемой экспедиции на Марс не пять-десять лет от роду. Первые работы российских ученых (Циолковский, Рюмин, Перельман) о межпланетных сообщениях увидели свет еще в начале прошлого века. Немец фон Браун в 1952 году опубликовал проект полета на Марс, а вскоре после запуска первого спутника над тем же вопросом стали думать в ОКБ-1, потом в США…

На заре космической эры, в 1959 году, под руководством Глеба Максимова был подготовлен проект «Тяжелый межпланетный корабль» (ТМК). Корабль, весящий 75 тонн, должен был взлететь с Земли с тремя космонавтами на борту, отправиться к Марсу, облететь его и пуститься в обратный путь. На Землю возвращался лишь маленький спускаемый аппарат, все прочее «дарилось» Солнцу. Через несколько лет наработки ТМК лягут в основу гораздо лучше продуманного проекта МАВР, который, тем не менее, будет признан неудачным.

В том же 1959 году конкурирующая группа конструкторов, ведомая Константином Феоктистовым, начала работу над принципиально другим проектом ТМК. Кораблю не нужно было стартовать с Земли целиком. Он должен был собираться на орбите и только потом отправиться к Марсу. Проект предусматривал высадку трех человек на Марс (еще трое оставались на орбите). В первоначальном виде эти планы оказались неосуществимы, но позднее из них вырос проект «Аэлита», а главная идея модульности межпланетного корабля, собираемого в космосе, жива до сих пор и используется как основа для всех перспективных разработок.

Общими для наших проектов всегда оставались электрореактивные двигатели (ЭРД) межпланетного корабля. Эти двигатели обладают малой тягой, но могут работать в течение длительного времени. Их большое число делает двигательную подсистему надежной, а ее элементы — взаимозаменяемыми. Поначалу источником энергии для таких двигателей видели небольшой ядерный реактор.

Двигатели в космических полетах решают если не все, то очень многое. На отказы ракетной техники приходится большая часть всех неполадок в этой отрасли, и, несмотря на всеобщее преобладание ракет, работающих на принципе окисления топлива, поиски лучшего решения здесь никогда не прекращаются. Классические химические ракетные двигатели (ХРД) слишком охочи до топлива, и масса двигательного комплекса, способного доставить тяжелый корабль к Марсу и обратно, получается слишкой большой. В контексте полета на Марс наиболее близки к осуществлению проекты, базирующиеся на электрореактивных и ядерных реактивных двигателях (ЭРД и ЯРД).

Принцип работы ЭРД основан на использовании электричества для сообщения нужного количества энергии рабочему телу (как правило, но не всегда, легкому газу), частицы которого, получив, тем самым, большой импульс, выбрасываются из сопла. Рабочее тело можно нагреть, можно после предварительной ионизации и разделения электронов и ионов разогнать частицы в электромагнитном поле. В зависимости от этого меняется и конструкция ЭРД. Главным достоинством этого класса двигателей является высокий удельный импульс, который достигается благодаря высокой скорости истечения рабочего тела, теоретически способной достигать двух сотен километров в секунду. ЭРД потребляют мало топлива, весят сравнительно немного, но весьма охочи до электричества. Кроме того, плотность тяги (отношения величины тяги к площади сечения выбрасываемой двигателем струи) в таких двигателях очень мала, поэтому они не способны придать тяжелому аппарату большое ускорение, то есть на быстрое и одновременно сильное изменение траектории полета они не рассчитаны. Впрочем, это обстоятельство частично компенсируется невиданным для ХРД суммарным временем работы, достигающем сотен часов. В современных аппаратах эти двигатели, как правило, используются только для коррекции орбит, но порой ЭРД является основным: таковым, скажем, обладал зонд SMART 1. В качестве источника энергии для комплекса мощных ЭРД эффективнее всего использовать огромные панели солнечных батарей.

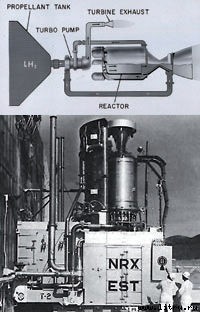

Космических аппаратов с ЯРД еще не было, но работы над созданием таких двигателей велись в СССР и США. Как ясно из названия, в двигателях этого типа рабочее тело нагревается за счет энергии, вырабатываемой ядерным реактором. Эксперименты с ЯРД на Земле связаны с неминуемым радиационным заражением. Во многом именно поэтому работа здесь движется не слишком спешно. При эксплуатации двигателя в космосе экипаж и электроника корабля тоже должны быть защищены от вредного излучения реактора. США проводили наземные испытания двигателя NERVA, которые, несмотря на сырость технологий, продемонстрировали почти двукратное превосходство по удельному импульсу над лучшими ХРД. При этом тяга ядерных двигателей будет сравнимой с тягой ХРД, отчего ЯРД и рассматриваются как одна из альтернатив при проектировании межпланетной экспедиции.

Если отбросить совсем уж экзотичные в наши дни технологии, то для полета к Марсу нужен или ЯРД, или комплекс из сотен недорогих ЭРД. Последние гораздо проще и безопаснее в эксплуатации. За счет большого числа ЭРД этот вариант кажется еще и надежнее, поскольку нетрудно предусмотреть любое разумное количество резервных двигателей. С другой стороны, ЯРД сочетают в себе эффективность ХРД и малую массу комплекса ЭРД, а потому им прочат далекое будущее.

Видеть-то видели, но ничего похожего в действительности не существовало. Не только двигатели, а каждый блок ТМК нужно было придумать, спроектировать, испытать. Особое значение придавалось системе жизнеобеспечения (СОЖ), при создании которой нужно было учесть огромное количество разнообразных факторов. В 1967 году в СССР прошли самые ранние эксперименты по длительной (годичной) изоляции троих человек в небольшом наземном комплексе. Вся отечественная программа, связанная с орбитальными станциями, выросла на результатах того эксперимента и марсианской программе в целом.

В начале 60-х СССР ввязался в лунную гонку, и только когда стало ясно, что первыми на Луне будут американцы, возник проект «Аэлита». Согласно этому плану, полет на Марс длился 630 дней, тридцать из которых ТМК должен был находиться на орбите околомарсианской орбите (экспедиция на поверхности — пять дней). Специальная ракета Н-1, на которую рассчитывали еще с 1959-го, имела максимальную полезную нагрузку в 75 тонн, и для «Аэлиты» потребовалось бы два запуска. Два блока ТМК должны были в автоматическом режиме состыковаться на орбите, образовав 150-тонный комплекс. Дабы защититься от излучения, ядерный реактор мощностью 15 МВт отделялся от прочих систем и экипажа из четырех человек длинным коническим радиатором. После вывода на орбиту и стыковки комплекс покидал пределы радиационных поясов Земли [В целях экономии топлива пересечь радиационные пояса предполагается за несколько дней, что крайне вредно для экипажа. Из-за этого доставлять к стартовой орбите корабль и людей было решено порознь.], и к нему доставлялся экипаж. На Марс должен был сесть один аппарат [Знания об атмосфере Марса в то время были очень ненадежными, поэтому спуск считался самым рискованным этапом полета. Форм для спускаемого аппарата придумывалось множество, и даже в наше время этот вопрос не решен до конца], включающий в себя ракетную систему для возврата на орбиту. После завершения исследований, корабль возвращался к Земле. К сожалению, в 1974 году проектные работы над Н-1 были остановлены, после чего на много лет встала и вся марсианская программа.