Вот страничка «Дневника», написанная в последние годы жизни стареющим Делакруа. В ней звучит радость труда, любви к искусству.

Ладья Данте. Фрагмент.

«Мастерская совершенно пуста. Поверят ли мне? Место, где я был окружен множеством картин, которые радовали меня своим разнообразием, где каждая вещь будила во мне какое-нибудь воспоминание или чувство, теперь нравится мне своим запустением. Кажется, что мастерская вдвое увеличилась. У меня всего-навсего полдюжины маленьких картин, которые я с удовольствием заканчиваю. Едва встав с постели, я спешу в мастерскую; там остаюсь до самого вечера, ни минуты не скучая, нисколько не сожалея об удовольствиях, визитах или о том, что называют развлечениями. Мое честолюбие ограничило себя этими стенами. Я наслаждаюсь последними мгновениями, которые у меня еще остаются, чтобы провести их в этой мастерской, которая видела меня столько лет и где прошла большая часть моей поздней молодости. Я потому так говорю о себе, что, несмотря на мои уже преклонные лета, мое воображение сохраняет еще в себе нечто, позволяющее мне чувствовать движения, порывы, стремления, носящие на себе печать лучших лет жизни».

1822 год. Делакруа выставляет в Салоне «Ладью Данте».

«Чтобы лучше представить ошеломляющее впечатление дебюта Делакруа, — писал впоследствии Теофиль Готье, — надо вспомнить, какой ничтожной и тусклой сделалась в конце концов … псевдоклассическая школа, далекий отблеск Давида. Метеор, упавший в болото посреди пламени, дыма и грохота, не вызвал бы большего смятения в хоре лягушек».

Были и иные мнения. Но одно было ясно: это была победа!

А как же Жерико, благородный друг и покровитель Делакруа?

У холста «Ладья Данте» один из друзей Жерико, желая подчеркнуть приоритет автора «Плота «Медузы»», сказал ему, что едва ли молодой мастер проявил бы такую смелость в композиции и колорите, не имей он перед глазами опыт создания «Плота «Медузы»».

— Может быть, — решительно ответил Жерико, — но я сам охотно подписал бы эту картину.

Это было высшее признание!

Одна из рецензий была предельно категорична: «Ни одна картина, по-моему, не предвещает так явно великого живописца, как полотно г. Делакруа, изображающее Данте и Вергилия в Аду. Именно здесь обнаруживается тот взлет таланта, тот порыв рождающегося превосходства, которые оживляют надежды, угасшие было перед полной заурядностью всего остального. …Мне думается, я не заблуждаюсь: г. Делакруа наделен гениальностью…»

А что наш триумфатор? Как реагирует он на этот поток похвал и мелких щипков?

Вот первая запись в «Дневнике», 3 сентября 1822 года, в которой, как в зеркале, отражена чистая и светлая душа художника, мечтательная и честная:

«Луру, вторник, 3 сентября.

Я живу у брата. Только что на башенных часах Луру пробило то ли девять, то ли десять часов вечера. Я посидел минут пять в лунном свете на маленькой скамье у моей двери, чтобы сосредоточиться. Но хотя я и чувствую себя сегодня счастливым, во мне нет ощущений вчерашнего вечера. Светила полная луна. Сидя на скамье, возле дома брата, я пережил чудесные часы…

В воскресенье я получил письмо от Феликса, в котором он мне сообщает, что моя картина помещена в Люксембургском дворце. Сегодня уже вторник, а я еще весь полон этим; сознаюсь, что это дает большое удовлетворение и что каждый раз, как я об этом вспоминаю, мои дни окрашиваются радостью. Это главное, о чем я думаю теперь и что усилило во мне желание вернуться в Париж, где я, вероятно, не найду ничего, кроме скрытой зависти и быстрого пресыщения тем, что является сейчас моим триумфом; но я не встречу там Лизетты, подобной здешней, ни покоя, ни лунного света, которым я здесь дышу».

Сорок с лишним лет, до последнего смертного часа, Делакруа ведет доверительную беседу с самим собою. Встречи с интереснейшими людьми эпохи. Мысли о музыке, живописи, литературе … Само время предстает перед нами. Но напрасно мы будем искать в «Дневнике» крутые биографические повороты. Вся жизнь Делакруа отдана искусству. Только ему.

Безраздельно!

Трудно рассказать о творческом пути Делакруа… Тысяча живописных полотен. Около семи тысяч рисунков. Более полутора тысяч пастелей и акварелей, несколько серий литографий. Шесть огромных циклов монументальных росписей. Таково гигантское наследие, оставленное художником за почти полувековой творческий путь. Но есть вехи, которые определяют дальнейшее движение художника…

1824 год. Греция. Миссолунги. Здесь 19 апреля скончался великий Байрон. Романтик. Боец.

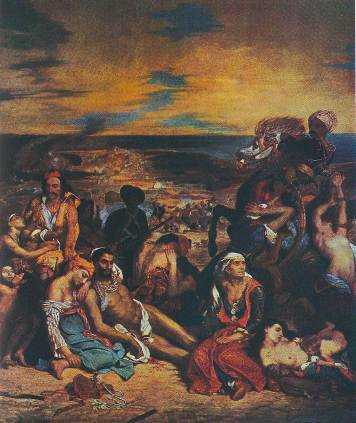

В эти скорбные дни в Париже Делакруа в Салоне показывает новый холст «Резня на Хиосе» как памятник, реквием поэту — борцу за свободу Греции.

Стендаль писал: «Мы живем накануне переворота в искусстве».

«Резня на Хиосе» Делакруа была бомбой, взорвавшей Салон. Яростно, с небывалой силой написал художник это полотно, названное врагами из стана классиков «резней живописи».

Страшная, жестокая правда глядела на притихших зрителей Салона. Страдания порабощенного народа. Ужас войны. Все, чем жила в те дни прогрессивная Европа, читая ежедневно в газетах о драматических событиях на земле Эллады, все это сказал Эжен Делакруа.

«Не жажда нового волнует умы, а потребность в правде, и потребность эта огромна», — говорил Гюго, защищая произведения романтиков от злобных выпадов консерваторов.

1824 год. Еще одна невосполнимая утрата. Умер Жерико. Делакруа становится лидером Новой школы. Он верен заветам своего гениального друга.

Нельзя без волнения читать эти строки:

«Видел маску, снятую с моего бедного Жерико. О священное изображение! Мне хотелось поцеловать его. Его бороду, ресницы … А его необычайный Плот! Какие руки! Какие головы! Я не в силах выразить восторг, который он во мне вызывает».

Шли годы. Одна за одной появлялись новые картины Делакруа. Лишь 1826–1827 годами помечены полотна «Казнь дожа Марино Фальеро», «Греция на развалинах Миссолунги», «Смерть Сарданапала».

Однако ни почетная обязанность быть лидером нового движения, ни блистательные композиции, ставшие ныне украшением музеев нашей планеты, не спасали Делакруа от хулы и злобы реакционеров и рутинеров той далекой эпохи.

«Художника поносили такими ругательствами, что для вора или убийцы нельзя было бы подыскать более грубых и позорных… Это был варвар, маньяк, бешеный, полоумный…» — вспоминает позднее Теофиль Готье.

И хотя, как говорится, брань на вороту не виснет, но официальные силы решили приостановить, обуздать не в меру, как им казалось, вольнолюбивого художника.

Министр изящных искусств Состен де Ларошфуко соизволил вызвать к себе крамольного мастера и милостивейше объявил ему, что тот не может рассчитывать ни на какие государственные заказы, пока не изменит своей манеры. Власть предержащие были верны своему слову. Должен был грянуть гром Июльской революции 1830 года, чтобы Делакруа перестал быть изгоем. Удивляться было нечему, ведь известный душитель свободы Тьер сказал как-то: «Знаем мы этих романтиков — сегодня он романтик, а завтра революционер».

Резня на Хиосе.

Не правда ли, сильно сказано?

1830 год. Июльская революция свершилась! Набат Сент — Антуана — грозный голос предместья Парижа грянул первым. Все колокольни столицы Франции ответили на этот зов. Восстание началось. Казалось, сам воздух звенел, истерзанный ядрами и картечью. Раскаленные июльские дни. Ружейные залпы. Яростные крики сражающихся. Стоны раненых. «Марсельеза».

«Священные дни парижского Июля! — восклицает Генрих Гейне. — Вы всегда будете свидетельствовать о врожденном благородстве человека, которое вовеки не удастся искоренить. Тот, кто пережил вас, не рыдает больше над старыми могилами, но полон радостной веры в воскресение народов. Священные дни Июля! Как прекрасно было солнце, как велик был народ парижский!»