— Когда я полечу?

Гюберт ответил неопределенно:

— На этих днях, — и тут же добавил: — Завтра Кольчугин везет меня на охоту.

На этом мы расстались.

Настроение мое, хоть внешне все шло гладко, не улучшилось. Я прошел к себе и стал раздумывать над текстом телеграммы на Большую землю. Я знал, что Фома Филимонович найдет повод заглянуть ко мне.

Телеграмма Решетову и Фирсанову должна быть предельно короткой и ясной. Надо предложить им оставить Криворученко и радиста здесь, в тылу, и доукомплектовать группу двумя товарищами из местных подпольщиков. Об этом был уже разговор и с Криворученко и с Кольчугиным. Я считал, что не следует выпускать из поля зрения осиное гнездо. Группа должна держать связь с Фомой Филимоновичем, а он, по мере сил и возможности, будет обеспечивать ее необходимой информацией.

Я составил телеграмму, закодировал ее и, свернув трубочкой листок бумаги, спрятал в стенную щель.

После обеда ко мне зашел сияющий Фома Филимонович. В руках у него была длинноствольная, центрального боя двустволка.

— Ну-ка, смотрите, господин хороший, — обратился он ко мне, подавая ружье. — Маракуете в этих делах?

В этой комнате старик неизменно обращался ко мне на «вы».

Я взял ружье. Это был курковый, вполне исправный «Франкот» двенадцатого калибра. Я попробовал затвор, курки, прикинул ружье несколько раз к плечу и сказал:

— Стоящая штука…

Старик рассказал, что по распоряжению Гюберта комендант Шнабель дал ему на выбор пять ружей: «Чеко», «Зауэр», «Питтер», «Браунинг» и «Франкот». Фома Филимонович остановился на последнем. Он уже успел пристрелять ружье с различных дистанций по разным мишеням и остался доволен.

— Кучно кладет, — хвастался дед, любовно поглаживая ружье. — Видать, убойное… С таким подранков не будет.

Я вынул телеграмму и отдал ему. Он зажал ее в кулак и подмигнул мне. В коридоре он тихо сказал:

— Опять ты что-то сумной. Вызнал что-нибудь новое?

Я отрицательно покачал головой.

— Все будет хорошо. Поверь мне. У меня сердце — вещун.

Я заглянул в глаза Фомы Филимоновича: его мучила та же тревога, которую я не мог скрыть от него. И он же успокаивал меня…

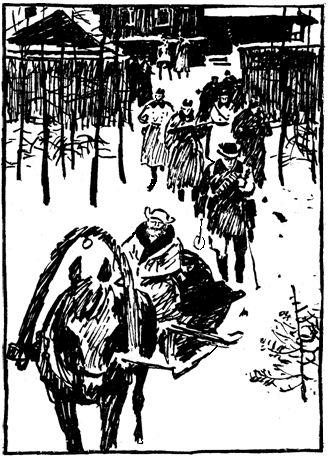

С рассветом состоялся торжественный выезд Гюберта на охоту. Как всегда в таких случаях, все обитатели станции были на ногах. Шли сборы. Фома Филимонович бегал по двору и хлопотал. Ему предстояло держать экзамен, значение и последствия которого в то время не могли предвидеть ни я, ни тем более он.

Я волновался за Фому Филимоновича, пожалуй, не меньше, чем он сам.

Охотничий задор молодил старика, он бегал вприпрыжку от склада к кухне, от кухни в свой закуток, оттуда — в дежурную комнату.

Около восьми утра все высыпали во двор. К крыльцу дома Гюберта Кольчугин подвел под уздцы лошадь, впряженную в широкие просторные сани с плетеной кошевкой.

— Дичь-то будет? — окликнул я старика.

— Цыплят по осени считают, господин хороший, — отозвался он.

За спиной у Фомы Филимоновича висело ружье. Опытной, привычной рукой он подтянул супонь на хомуте, поправил чересседельник.

Из дома вышел Гюберт в охотничьем костюме. Комендант подал ему лыжи. Он тотчас встал на них и принялся пробовать крепления, пританцовывая на месте.

На лыжи встали и солдаты, сопровождавшие гауптмана, с автоматами, обвешанные гранатами.

В сани укладывали мешки, охотничьи сумки, ружья в твердых футлярах, продукты, термосы с горячей пищей и кофе, кружки.

Лошадь ярко-рыжей масти, с белой проточиной на лбу и большой седловиной на спине не внушала мне особого доверия. Я критически оглядывал ее. Костлявый зад, тощие, с выпирающими ребрами бока и понурый вид как бы говорили о том, что это жалкое существо только случайно забыто смертью.

Фома Филимонович как бы угадал мои мысли и бодро заявил, похлопав лошадь по крупу:

— Стоящая коняга! Такая не подведет!

— Дурень старик, из ума выжил! — промолвил Похитун и, подойдя к Фоме Филимоновичу, сказал ему что-то на ухо.

— Хорошо считать зубы в чужом рту, господин хороший! — огрызнулся дед. — А ты посчитай в своем!

Похитун прокашлялся и ничего не ответил. Ему подали огромный овчинный тулуп, позаимствованный в караульном помещении, и он натянул его поверх шинели.

— Трогать! — скомандовал Гюберт.

Часовой распахнул ворота. Похитун неуклюже плюхнулся в сани, и под его тяжестью в мешке что-то хрустнуло.

— Пьяный, что ли? — спросил Гюберт.

Похитун промолчал и поднял воротник.

— Он и трезвый-то недотепа, прости господи! — в сердцах бросил Фома Филимонович, уселся на передок, взялся за вожжи, круто повернул коня и тронул.

За санями на лыжах пошли Гюберт и автоматчики. Весь гарнизон повалил со двора, провожая охотничью процессию.

— Ни пуха ни пера! — крикнул я вдогонку.

Мне никто не ответил. Узкая, малонаезженная дорога врезалась в завьюженный лес, и сани уже скрывались за деревьями.

28. ПОХИТУН НЕДОВОЛЕН СОПЕРНИКОМ

Ровно через сутки охотники неожиданно вернулись. Обычно Гюберт задерживался на двое-трое суток. Я с опаской подумал, что Фома Филимонович не выдержал экзамена и сорвал охоту. Я тотчас же вышел во двор. И первый, кто мне попался на глаза, был Гюберт. Уставший, с опавшими, но зарумянившимися щеками, он стоял на крылечке своего дома и тоненькой хворостинкой тщательно выбивал снег из своих меховых сапог. Двор был пуст, сани стояли уже под навесом.

Я подошел к Гюберту и поприветствовал его.

Он довольным тоном сказал:

— Ну и каналья дед!.

— Подвел? — спросил я, чувствуя хорошее настроение гауптмана.

— Нисколько! Я получил колоссальное удовольствие. Не напрасно покойный Эденберг кормил его своим хлебом.

Мои опасения рассеялись. Но я шутливо заметил:

— Результаты охоты определяются не охотничьими рассказами, а наличными трофеями.

— Только так! — подтвердил Гюберт. — И результаты прекрасные. На два ружья приходится четырнадцать тетеревов, три глухаря, пять рябчиков и два зайца. Как?

— Замечательно! — воскликнул я.

— И стрелок он отличный! — продолжал Гюберт. — Перестрелял меня. Бьет с любого положения… Но не в этом главное. Я впервые узнал, что тетеревов можно стрелять, не слезая с саней. Они подпускают к себе на десять — пятнадцать шагов. Как в сказках барона Мюнхгаузена! Сидят на березах, будто чучела, и только шеями крутят.

— Видно на место хорошее попали? — допытывался я.

— Редкое место! И недалеко. Молодец дед!

Гюберт был необычно словоохотлив, и мне опять припомнились слова Доктора о том, что ради охоты гауптман способен на все. Гюберт долго рассказывал, как они подкараулили глухарей, как напали на след зайцев, как рябчики водили за нос Похитуна.

Когда Гюберт ушел к себе, я попытался разыскать Фому Филимоновича, но его точно ветром сдуло. Я заглянул на кухню, где уже ощипывали и потрошили дичь, в баню, в закуток старика, в дежурную комнату — его нигде не было.

На вечер у меня была намечена встреча с Криворученко. Третья и последняя встреча. Я должен был сегодня переговорить окончательно и со стариком и с Семеном.

В поисках Кольчугина я заглянул к Похитуну и застал его за переодеванием. Он неуклюже и смешно прыгал на одной ноге, запутавшись другой в штанине.

— С успехом можно поздравить? — сказал я вместо приветствия.

Похитун повернулся ко мне, наступил на штанину и упал на пол. Штанина треснула. Похитун с остервенением плюнул и разразился площадной бранью. Я молча наблюдал за ним, сдерживая смех. Он сидел на полу, разглядывал брюки, отыскивая разорванное место. Потом выругался еще раз и наконец натянул их на себя.

— Что вы сказали? — спросил он, уставившись на меня тусклыми глазками.

Он явно не хотел вымещать на мне свое раздражение. Он отлично знал, что вчера, после их отъезда на охоту, мне должны были выдать водку.