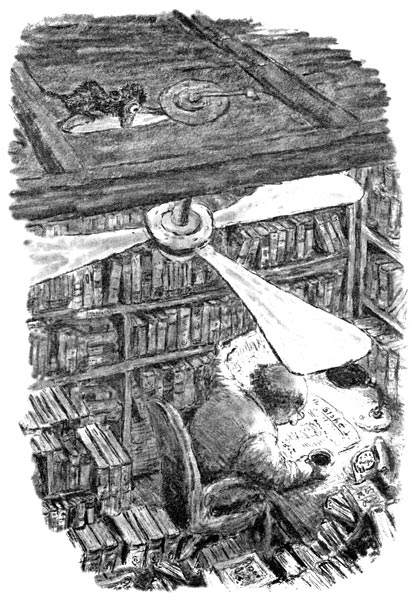

Остаток дня я провел в глубоком затворе. Только услышав, как Норман хлопнул дверью магазина, как хрустнул ключом, как на тротуаре отстучали и стихли его шаги, я спустился с Воздушного Шара и огляделся. Еще в апреле я натаскал на Балкон из прежнего фамильного гнезда рваной бумаги и устроил себе из нее креслице. Как славно было посиживать, наблюдать, что творится внизу, в магазине. Порой я оставался там даже и после закрытия и предавался мечтам, покуда медовый вечер медленно, до краев, заполнял магазин странно-воздушной печалью. Я полюбил густеющие тени хандры, которая, ниоткуда, всегда на меня в те часы нападала. Однако в тот именно вечер, о каком речь, я с ходу заметил, что, пока я, дрожа от надежды и страха, таился между стропил, Норман нанес сюда тайный визит. Кресло, вандальски искалеченное, было грубо отпихнуто в сторону, рядом насыпана небольшая кучка непонятной еды. Горстка такая — цилиндрических, неоново-зеленых комочков. Пахли они приятно, да, и я их отведал. Вкус оказался странно деликатесный, такая смесь: сыр бри, раскаленный асфальт и Пруст. Я вспомнил взгляд Нормана в тот миг, когда он слился с моим, и снова я подумал: «А если это любовь?» Так начались — недолго они продолжались — счастливейшие минуты моей жизни. Я понял, что в мире не одинок. Что кому-то принадлежу. Снова поел своих цилиндриков. За все месяцы, пока побирался в «Риальто», никогда мне не попадалась такая еда. Как жвачка нежная, хрусткая, как попкорн, и этот запах, запах, я уже говорил, приманчивый и непостижимый одновременно. Я попытался подобрать название и остановился на норманах: «Коробочку норманов, будьте любезны». Ужасно было жаль, что все еще тошнит от той сосиски и прелестных катышков на один зуб размером я смог съесть совсем немного.

Потом здесь же, на Балконе, меня сморил сон. И снилось мне, что танцую с Норманом. На мне одно из шелковых платьиц Джинджер, в петлице у Нормана желтая роза, которую я подарил. Он меня кормит норманами с руки, пока мы танцуем, сует их мне по одному, по одному под каждый такт музыки. Сперва было приятно, но потом — я уж давлюсь, а он все в меня их запихивает, — потом пошел какой-то кошмар. Проснулся я с диким кашлем, в ужасной тревоге. Хотел сблевнуть, не получилось.

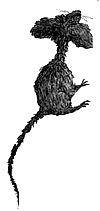

Наутро стало еще хуже. Кружилась голова, мучил дикий кашель, в ушах стоял гул, будто рядом гремит водопад. Пошел поел еще немного новой еды, и полегчало. Но к вечеру опять стало хуже, и такая накатила слабость: несколько шажков протопать — на Эверест взойти. За два дня я не выпил ни росинки, и теперь мог думать только о воде, больше ни о чем. Глянув вниз с Воздушного Шара, я увидел, что Норман забыл сполоснуть кружку. На дне чахли жалкие остатки темной влаги. Решив до нее добраться, я не то влез, не то рухнул на главное стропило, ведущее к Крысиной Норе. Добравшись до низу, я обнаружил, что проход почти полностью забаррикадирован какой-то картонной коробкой. Собрав все свои силы, я ее отодвинул. Тяжеленная оказалась, и все потому, что чуть не доверху набита норманами. Когда через нее перелезал, выбираясь из норы, вдруг глаз невольно упал на наклейку. Она гласила: «Против крыс». Еще она гласила (в подтексте): «Вот те, бабушка, и норманы, елки-палки». Нет, там не было написано: «Здоровая и вкусная пища». Написано было, наоборот: «С одного приема убивает наповал». Прикинул, могут ли пять-шесть катышков, которые я проглотил, сойти за один прием. Читаю дальше: «Для защиты от мышей, норвежских крыс, крыс обыкновенных, в доме, на ферме, на службе». Вот никогда не задавался вопросом, кто я, собственно, — норвежская крыса? Обыкновенная? Впрочем, не важно, не важно. «Держите подальше от детей и ваших четвероногих друзей». Жестокие слова для того, кто ненадолго вообразил себя, кажется, и тем и сем. Я, стало быть, умру, как Элвис, только медленней, и не жертвой несчастного случая, но преднамеренного убийства. Я дотянулся до кофе, его выпил, а потом чуть не час добирался обратно, к норе. Даже лежа плашмя, все никак не мог отдышаться. Мучил кашель, а когда отпускал, какой-то свист вырывался из моих легких, будто кто кричит-стонет где-то глубоко-глубоко в норе. Пососал десны: вкус крови. Я понял, что умираю. Умирал Фред Астер, великий танцор. Умирал Джон Китс, великий поэт. Умирал в бреду Аполлинер. Умирал Пруст — прелестный взор, опавшее лицо. Джойс умирал в Цюрихе. Стивенсон умирал на Самоа. Умирал, проткнутый в кабаке, Марло. И как жаль, как жаль, никто ведь не увидит. Сложат крылья дивные бабочки, и я подохну, как крыса.

Долго я спал. И проснулся я не в раю, если, конечно, рай — не пыльная щель между двумя деревянными стропилами. Я по-прежнему чувствовал невозможную слабость, но уже не кровоточили десны. Жутко хотелось пить, я был голоден как волк. В луче, снизу бьющем в Воздушный Шар, плясали пылинки. И вдруг я чуть не до слез растрогался всей этой красотой. Прошел несколько шагов, и — как же невыразимо веселила ногу шершавость дранки! Подошел к краю Воздушного Шара, глянул вниз. Он сидел за столом и читал газету — как ни в чем не бывало. Глядя на его лысую маковку, теперь-то я, конечно, догадался, какие зловещие шишки он хитро укрыл под этим своим кучерявым, невинно-монашеским венчиком. Да я в два счета мог бы отцепить люстру, и пусть бы шарахнула по его беззащитной черепушке. Как ни странно, посетив меня, эта мысль не нашла во мне отклика. Всю жизнь безмерный фатализм меня хранил от злобы и мстительности. Вдобавок я мстил бы призраку, ибо Норман, которого я знал и любил, оказывается, вообще не существовал, был, оказывается, просто порожденьем моей фантазии, плодом чудовищного недоразумения, и винить тут некого, некого, только одного себя. Он оказался всего лишь насельником моих снов, не более реальным, чем безумный поэт, ломившийся к Саре Бернар тому всего неделя. Сердце мое было разбито. «Крысиный яд, Или обманутая любовь». Все, что считал я крепким, незыблемым, все вдруг раскисло, расклекло, рухнуло, но в то же время — я как бы заново родился. Выдержка, главное — выдержка, пора, как говорится, перевернуть страницу. Эти «Книги Пемброка» на погибельной тропе, вот уже скатывающиеся в забвение, этот их хозяин-убийца, оштемпелеванный по вискам каиновой печатью, — нет, спасибо, хорошенького понемножку, пора строить иные планы.

Глава 8

Существует два типа животных в мире: животные с лингвистическими способностями и животные — без. Животные с лингвистическими способностями в свой черед распадаются на два класса — говорящих и слущающих. Последние — это в основном собаки. Впрочем, собаки, отличаясь исключительной глупостью, переносят свою афазию с каким-то рабским благодушием, даже с радостью, выражая ее вилянием хвоста. Но я-то — я дело другое, тут совсем другой коленкор, и мысль о том, что все дни свои провлачу в молчании, для меня мучительна непереносимо.

Уже давно, когда в самом начале был мой роман с людьми, я натыкался в книгах на всевозможные хитроумные приспособления, призванные смягчить природную склонность представителей данного вида к расстройствам и порче: протезы рук-ног, вставные зубы, парики и шиньоны, слуховые аппараты, очки. И уже очень давно я стал вынашивать идею о возмещении моей физической несостоятельности с помощью какого-нибудь аппарата. Слово «пишущая машинка» впервые сбежало ко мне со страницы без свиты пояснений и сносок, как нечто само собой разумеющееся, знакомое и очевидное, и сперва я только и мог заключить, что это какая-то штуковина с клавишами, по которым порой порхают проворные женские пальцы. Я решил было, что это какой-то музыкальный инструмент, и меня только смущало, при чем тут стук. Когда наконец понял, что это аппарат для перенесения слов на бумагу, я немыслимо разволновался. Хоть пишущей машинки не оказалось у меня под лапой, самая мысль высвободила зато бурный поток образов. Мнилось: расклеиваю вокруг магазина глянцевитые, на машинке отпечатанные записочки для Нормана, чтоб, их обнаружа, он поломал себе голову. В моих мечтах он их находил, чесал в затылке, оставлял краткие послания в ответ.