Синергизм существует и независимо от поглощений: на совместных предприятиях и в стратегических союзах, в более тесных отношениях с поставщиками, в уже существующей группе компаний, когда менеджеры систематически приходят на помощь коллегам. Такого рода синергизм называют «дешевым», поскольку он не связан с затратами на поглощение компаний. Синергизм может возникать в любой группе предприятий, это потенциал, который может быть реализован при правильной организации и эффективном распределении ресурсов группы.

Кроме эффекта синергизма, объединение компаний может привести к получению экономии за счет масштаба (сокращения постоянных затрат в производстве). Такой эффект существует также при обращении продукции и ее обслуживании у потребителя. Основная идея экономии за счет масштаба состоит в том, чтобы выполнить больший объем работы без увеличения мощностей и численности работников.

При дивестировании (реализации части предприятия или фирмы в целом) путем распродажи или передачи акций может иметь место эффект обратного синергизма: 4–2 = 3. То есть эксплуатация реализуемых объектов оказывается целесообразной для какой-нибудь другой компании как средство образования чистой положительной стоимости. В итоге эта компания готова заплатить за данные объекты более высокую цену, чем они были оценены владельцем на тот момент. В некоторых случаях реализуемый объект хронически убыточен, и его владелец не намерен расходовать на него необходимые ресурсы с тем, чтобы сделать его доходным.

Специалисты в области теории управления корпорациями рекомендуют при слияниях и поглощениях предприятий учитывать следующие факторы [27].

1. Состояние внешней окружающей среды:

• законодательство;

• налогообложение до и после слияния (налоговые льготы, изменение налогооблагаемой базы и т. п.);

• политическое положение – стабильность, приемлемость для организации бизнеса и механизм взаимодействия бизнеса и органов государственной власти;

• уровень конкуренции и антимонопольное законодательство;

• отраслевые факторы.

2. Уровень организации и управления:

• качество и динамичность (гибкость) системы управления;

• рыночная позиция поглощаемой (поглощающей) фирмы;

• состояние ресурсов производства, наличие технологических линий, технический уровень производства, обеспеченность трудовыми ресурсами и трудовые отношения.

3. Финансовое состояние:

• уровень рентабельности продаж и капитала;

• финансовое положение (темп роста и норма прибыли);

• страховые гарантии на активы фирмы.

Источниками получения экономического эффекта от слияния и поглощения являются:

• экономия на масштабе производства (технологическая экономия);

• экономия на масштабе сферы деятельности (экономия на разнообразии производимой продукции и рынков сбыта);

• экономия на трансакционных издержках (экономия на сделках, операциях, контрактах, договорах);

• получение конкурентных преимуществ на рынках (экономия от координации рыночного поведения объединяемых предприятий (корпораций, фирм), внутрифирменного и межстранового перераспределения ресурсов, регулирования цен товаров).

К дезинтеграционным трансформациям относятся деление (продажа, разделение, выделение), разъединение и ликвидация. Проведенный анализ делений и разъединений предприятий, описанных в экономической литературе за последние годы, позволил выделить наиболее распространенные варианты делений и разъединений предприятий. Наиболее распространенным вариантом деления является продажа части бизнеса, бизнес-единицы, предприятия. При этом покупателем выступают другое предприятие, юридические и физические лица.

Выделение бизнеса в качестве составной части корпоративной стратегии также может осуществляться за счет использования механизма слияний и поглощений. Для этих целей компания может проводить «отпочковывание» и продажу отдельных подразделений. «Отпочковывание» – это создание из отделения компании отдельного юридического лица. Акционеры материнской компании пропорционально своей доле в ее капитале становятся владельцами акций новой образовавшейся компании. При этом никакого движения денег не происходит, материнская компания какого-либо дохода в результате «отпочковывания» своего подразделения не получает. Например, в 1996–1997 гг. произошла реорганизация американской корпорации AT&T, в ходе которой от нее отделились два подразделения: NCR (производитель компьютеров и банкоматов) и Lucent Technologies (производитель телефонного оборудования). Эти подразделения преобразовались в самостоятельные акционерные общества, акции которых были распределены между акционерами AT&T [48].

Существует несколько вариантов «отпочковывания»: разбиение компаний и отделение. При разбиении материнская компания в результате серии «отпочковываний» преобразуется в несколько независимых новых юридических лиц, а сама перестает существовать. При отделении часть акционеров получает долю в новой компании взамен своей доли в материнской компании в определенном соотношении.

Продажа отдельных подразделений, или дивестирование, предполагает продажу этого подразделения третьему лицу. В отличие от «отпочковывания», материнская компания получает реальные денежные средства в результате проведения подобного рода реструктуризации.

Если какое-либо подразделение выставляется на открытую продажу, то подобная операция называется выделением. Дивестирование стало весьма популярным методом реструктуризации компании с одновременным получением необходимых материнской компании «живых» денег.

Причины, побуждающие корпорации производить продажу или «отпочковывание» своих подразделений, очевидны. Основная из них – повышение эффективности ведения бизнеса. Зачастую в составе компании присутствует убыточное подразделение, занимающееся неосновным видом деятельности. Выделение подобного бизнеса позволяет менеджменту компании концентрировать свое внимание на основном виде деятельности, устраняя ненужные расходы на поддержание неосновного и неприбыльного направления. К тому же, если различные направления бизнеса становятся независимыми, довольно просто увидеть истинную эффективность каждого из них и на основании этого адекватно распределять вознаграждение управленческого персонала.

10.2. Классификация организаций по способу их объединения

Наряду с такими терминами, как «предприятие», «организация», «учреждение», в кругу специалистов по управлению часто употребляются и такие термины, как «компания», «корпорация», «холдинг», «трест», «концерн», «конгломерат», «консорциум», «синдикат». Необходимо заметить, что термины «компания» и «корпорация» имеют то же содержание, что и предприятие по российскому законодательству.

Однако законодательство не предусматривает некоторых форм объединения юридических лиц с целью совместного осуществления коммерческой деятельности.

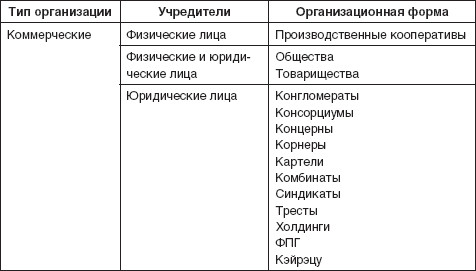

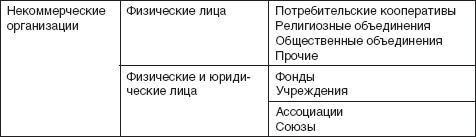

Проведем классификацию систем объединения физических и юридических лиц, положив в основу вид деятельности объединения (коммерческий и некоммерческий) и сочетание объединяющихся лиц (физических и юридических). Полученные результаты приведены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Объединения учредителей организаций

Концерн – объединение предприятий, осуществляющих совместную деятельность на основе централизации функций научно-технического и производственного развития, а также инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической деятельности с целью снижения издержек. Кроме того, в концернах обычно присутствует координационный центр.

Концерн имеет общие финансовые ресурсы для развития, единый научно-технический потенциал и устойчивые кооперативные связи между входящими в его состав организациями.

Концерны могут быть отраслевыми и межотраслевыми, объединяют предприятия разной специализации, находящиеся в устойчивых кооперативных связях.