9.2. Модель структуры государственного управления экономикой

Известно, что смешанная экономика имеет своей материальной основой многосекторную систему хозяйства, главным признаком которой является плюрализм форм собственности. В этой связи поддержание определенного баланса между различными формами собственности, позволяющими хозяйствующим субъектам наиболее успешным образом конкурировать друг с другом, является одной из важных задач современного государства.

Выступая как отношение государства к капиталу, государственная собственность в то же время оставляет само предприятие, куда вложен капитал, достаточно свободным от государства, – взаимоотношения между предприятием и государством строятся и регулируются на основе закона.

Таким образом, разгосударствление общественной собственности, произошедшее в России, сузило размеры государственного сектора экономики и создало многообразные негосударственные формы имущественных отношений. Это привело к тому, что:

1) государство перестало быть монопольным собственником всего имущественного комплекса страны и его единственным управляющим;

2) наряду с сохранением объектов прямого государственного управления (государственной собственностью) сформировался негосударственный сектор экономики, по отношению к которому государство может осуществлять лишь общерегулирующие функции;

3) падение значения роли государства как субъекта, управляющего экономическими процессами, в связи с уменьшением размеров государственного сектора, компенсируется возрастанием роли и функций участников общественного производства в регулировании хозяйственных процессов;

4) изменение соотношения таких функций государства, как прямое управление имущественным комплексом (натурально-вещественное) государственного сектора и косвенное его регулирование (денежно-стоимостное), в условиях становления рынка наблюдается тенденция к возрастанию доли денежно-стоимостных функций в арсенале средств и механизмов воздействия государства на экономику.

Если говорить об управлении государственным имуществом, то там, где государство является собственником и само осуществляет управление своим имущественным комплексом, т. е. является хозяйствующим субъектом, его воздействие на экономические процессы может быть наиболее существенным. В этом качестве государство и планирует, и регулирует воспроизводство своей собственности, интересы реализации которой связаны с выполнением общегосударственных задач и экономической целесообразностью. Б. З. Мильнер [41] считает, что по отношению к предприятиям, находящимся под прямым государственным управлением, государство как собственник должно использовать всю гамму доступных ему методов и средств. К ним можно отнести: субсидии и льготы, государственные инвестиции, закупки для государственных потребностей и пр. Правительство делегирует министерствам такие права, как: заключение договоров с руководителями предприятий, организаций; утверждение уставов предприятий, организаций; заключение договоров аренды имущества и учредительных договоров; другие функции (например, представительство интересов, организация акционирования, учреждение предприятий) с согласия хозяйствующих субъектов.

Правда, подобная система «делегирования полномочий» не обеспечивает должного эффекта от использования государственной собственности, более того, государство является фактически единственным собственником, «отстраненным» от распределения и присвоения доходов со своих средств производства, а имущество его стало менее управляемым. Наиболее перспективным является введение в практику института поверенного в полномочиях государства в отношении его собственности, базирующегося на договоре между собственником и поверенным.

Как же в этом случае государство управляет закрепленными пакетами акций, которые размещены в России почти на 2000 предприятиях? Как свидетельствует статистика, все 100 % представителей государства – это чиновники, которые по совместительству (без оплаты), естественно, плохо выполняют данную функцию. Основные недостатки института представителей государства следующие: нерегулярная работа в акционерном обществе; самоустранение министерств и ведомств от работы по назначению представителей государства; нерегулярная отчетность представителей государства; самоустранение представителей государства по причине недостатка полномочий по воздействию на текущую деятельность акционерных обществ; нарушение представителями государства порядка согласования своих действий в органах управления; нарушение представителями государства полученных инструкций и голосования; слабая профессиональная подготовка управляющих; противоречие с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. «Об основах государственной службы в Российской Федерации» в части выполнения чиновниками своих функций управляющих.

Там же, где государство выполняет только функции регулирования, его воздействие на экономические процессы внешне менее эффективно по сравнению с прямым управлением. Это касается выполнения рекомендаций экономических прогнозов; соблюдения «правил игры» в рыночной системе хозяйствования; выполнения налоговых обязательств и требований, предусмотренных таможенными правилами, и т. д.

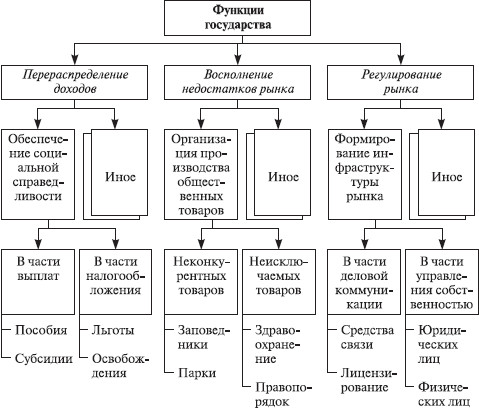

Определяющим в данной ситуации становится тот факт, что государство уже не может навязать собственнику, что производить и сколько, как производить и для кого, поскольку последний ориентируется не на директивы государства, а на ценовые сигналы, которые подает собственнику рынок. Тем не менее участие государства в развитии экономики велико и, как видно из фрагмента структурной схемы, изображенной на рис. 9.3, описание функций государства может охватывать все стороны деятельности граждан и юридических лиц.

Известно, что макроэкономическое равновесие, обеспечивающее стабилизацию экономики и рост национального дохода, достигается равновесием между доходами и расходами общества как проявлением определенного соотношения между совокупным предложением (созданным национальным доходом) и совокупным спросом (использованным национальным доходом). Но это равновесие, как его определил Дж. М. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег», не может обеспечиваться конкурентно-рыночными механизмами и обязательно требует вмешательства государства.

Выяснение меры в соотношении рыночного и государственного регулирования хозяйственных процессов в смешанной экономике отнюдь не исключает их тесного единства, взаимообусловленности и переплетения. Высшей формой такой диалектической взаимосвязи выступают взаимопереходы одной формы регулирования в другую. Так, государственные предприятия находятся под непосредственным влиянием частного сектора, а государство создает условия для функционирования конкурентно-рыночного механизма, стимулируя научно-технический и социально-экономический прогресс с помощью инструментов кредитно-финансовой политики.

У государства много обязанностей и прав в области экономики по отношению к обществу в целом. И, несмотря на то что доля государственной собственности составляет только треть всех активов страны, доля государственных расходов по отношению к ВВП составляет около половины. Если же учесть все виды льгот и другие формы поддержки населения и предприятий, применяемые административные ограничения на федеральном и местном уровнях, то окажется, что государство присутствует едва ли не всюду.

Рис. 9.3. Фрагмент структурной схемы функций государства

В связи с этим следует уточнить функции государства, которые оно выполняет в экономической жизни страны как политик, хозяин, собственник и гарант.

Прежде всего как субъект политической власти государство декларирует цели и задачи хозяйственного развития страны, его основные приоритеты и те «правила игры», по которым должны функционировать все участники хозяйственной деятельности в системе рыночных отношений.