3.4. Закон развития

Изменения в динамике функционирования сложных систем не всегда удается описать с помощью точного алгоритма, поэтому для характеристики параметров изменений системы используют термины и понятия, заимствованные из других дисциплин. Для описания процедуры развития системы рассмотрим такие категории, как состояние, поведение, равновесие, устойчивость и развитие.

Состояние будем рассматривать как отпечаток системы во времени, ее мгновенный срез. Оно определяется через входные и выходные параметры системы. Поведение есть способность переходить из одного состояния в другое. Понятие «поведение» употребляют при неизвестных законах перехода из одного состояния в другое. Равновесие – это способность системы в отсутствии возмущающих воздействий сохранять тип поведения. Устойчивость – свойство системы возвращаться в исходное состояние после восприятия внешнего воздействия. Обычно существует некоторый порог управляющего воздействия, выше которого система становится неустойчивой. Развитие – характеристика системы, которая представляет собой совокупность связанных и направленных изменений свойств и процессов системы.

Организации, как любые системы, в процессе своего развития изобретают соответственно складывающимся условиям новые формы своего существования, а механизмы отбора по определенным правилам отсеивают те организационные формы, которые не соответствуют равновесию и устойчивости системы. В результате конкурентной борьбы за ресурсы между отдельными элементами системы, обеспечивающими равновесие системы, часть элементов гибнет и замещается вновь зарождающимися, более соответствующими новым условиям.

В реальной внешней среде каждая система подвержена случайным воздействиям, вызывающим отклонения системы от равновесия, а если система находится в неустойчивом равновесии, то эти отклонения усиливаются и, в конце концов, приводят к ликвидации прежнего порядка и структуры системы. Но этот деструктивный аспект дополняется затем конструктивным, состоящим в том, что в результате взаимодействия элементы старой системы приходят к согласованному поведению, вследствие чего в самой системе возникают конструктивные процессы взаимодействия элементов системы и спонтанно формируются новый порядок и новое равновесие.

Формирование новых структур связано со случайным сочетанием различных факторов, а само развитие представляет собой процесс накопления изменений. Поэтому началом любого развития служат случайные изменения, которые постепенно приводят к нарушению устойчивого состояния системы.

Направление, по которому пойдет дальнейшая эволюция системы, какая альтернатива будет выбрана, во многом зависит от случайных факторов и внутреннего состояния самой системы. Другими словами, механизм развития обусловлен самоорганизацией и механизмом отбора, условия которого не остаются постоянными.

Направления развития могут быть как прогрессивными (подразумевающими развитие систем как переход от низшего к высшему уровню, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному), так и регрессивными, предполагающими обратное движение.

Чем прогрессивнее система, тем большим разнообразием она обладает, что проявляется, в частности, в разнообразии ее связей с внешней средой. Количественная мера прогресса определяется информацией, заключенной в структуре системы, а количество информации, приобретаемой в результате прогрессивного преобразования, равно количеству неопределенности, которая при этом ликвидируется.

В отличие от прогресса, регресс характеризуется уменьшением разнообразия, т. е. уменьшением количества нужной системе информации.

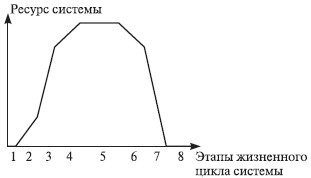

По определению, развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания. Как правило, рассматриваются две формы развития: эволюционная и революционная. Иногда выделяют прогрессивное и регрессное развитие. Развитие любой материальной системы осуществляется по одной и той же схеме, графическая модель которой приведена на рис. 3.4.

Поэтому суть закона развития заключается в непрерывном изменении систем, обусловливающем их переход с одного уровня иерархии на другой и появление новых эмерджентных свойств.

Закон развития означает, что каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла.

Закон развития опирается на принципы инерции, эластичности, непрерывности и стабилизации.

Принцип инерции состоит в том, что изменение потенциала системы начинается спустя некоторое время после начала воздействия изменений во внешней или внутренней среде и продолжается некоторое время после их окончания.

Рис. 3.4. Динамика развития материальной системы: 1 – порог нечувствительности; 2 – внедрение; 3 – рост; 4 – зрелость; 5 – насыщение; 6 – спад; 7 – крах; 8 – утилизация или ликвидация

Принцип эластичности состоит в том, что скорость изменения потенциала системы зависит от самого потенциала. Разные организации по-разному реагируют на одни и те же события в зависимости от профессионализма персонала, технического и организационного уровня самой организации.

Принцип непрерывности – процесс изменения потенциала идет непрерывно, меняется лишь скорость и знак изменения.

Принцип стабилизации – система стремится к стабилизации диапазона изменения потенциала системы.

3.5. Законы организации второго уровня

Закон информированности-упорядоченности. Коммуникации в организации основаны на получении, обработке, передаче и хранении управленческой информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Информацию разделяют на два больших класса: объективную (овеществленную в товаре) и субъективную (отраженную, организованную людьми).

Информация способствует усилению позитивного действия законов и принципов управления, к которым относятся законы единства систем управления, соотносительности управляющей и управляемой систем, пропорциональности производства и управления, экономии времени, экономии интеллектуального труда, перехода от административных к организационным методам управления.

Закон информированности-упорядоченности исходит из известного соотношения неопределенности информации, обеспечивающей качество разработки решения.

Согласно закону, чем большей информацией о внешней и внутренней среде располагает организация, тем большую вероятность устойчивого функционирования она имеет.

Информацию определяют чаще всего через меру уменьшения неопределенности знания о параметрах, необходимых системе для ее развития. Понятие о ценности информации связано со степенью полезности сведений для обеспечения главных целей системы: самосохранения и развития. По мере развития организации усложняются набор целей, структура; непрерывно растет потребность в сведениях; усложняются информационные взаимодействия.

В управлении организациями применяется экономическая, научно-техническая, общественно-политическая и другие виды информации.

Приведем следствия из закона информированности-упорядоченности, сформулированные Т. А. Акимовой.

«1. Чем четче сформулированы задачи управления и организована база данных об объектах управления, тем устойчивее функционирует организация.

2. По мере роста сложности системы количество необходимой информации растет экспоненциально – гораздо быстрее, чем сложность самой управляемой системы.

3. Неупорядоченная под конкретные задачи управления информация приводит к дезинформации, к тому же возрастают проблемы хранения, переработки и передачи информации, увеличиваются затраты.

Для руководителя не упорядоченная под конкретные задачи информация вместо пользы приносит вред. Задачи директора по логистике требуют одного набора данных, финансовому директору нужны другие сведения, а руководителю, отвечающему за филиалы, – третьи. Чтобы грамотно пользоваться информацией, необходимо знать систему параметров, с помощью которых ведется управление. Нужны не только грамотные менеджеры, но и грамотные программисты и информационные технологи. Если исходить из потребностей экономического управления, то все те сведения, знания, сообщения, которые помогают решить управленческую задачу, и есть полезная экономическая информация, с помощью которой снижается уровень неопределенности ее исходов. И чем ценнее и полезнее информация, тем скорее и с меньшими затратами будет получен результат» [2].