Сама постановка вопроса была признана неверной — эффективность частного собственника и эффективность государства несоизмеримы, поскольку их деятельность преследует разные цели и оценивается по разным критериям. У частника критерий — прибыль, а у государства — жизнеспособность целого (страны). В капиталистической экономике государственные предприятия создаются именно в неприбыльных отраслях, из которых уходит капитал. При диктате рынка это привело бы к опасной деформации всей структуры производственной системы, и государство корректирует положение или путем национализации убыточных предприятий, или путем бюджетных инвестиций для создания новых.

Но еще важнее тот факт, что с самого начала приватизация промышленности в России сопровождалась принятием небывалой в истории доктрины деиндустриализации. В своем предисловии к «Черной книге коммунизма» А.Н. Яковлев предложил свою доктрину Семь «Д», те семь магических действий, которые надо совершить в ходе реформы. Четвертым «Д» у него стоит деиндустриализация. Он прибавил к обозначению этой цели стыдливую, но бессмысленную оговорку — «экологическая». Мол, ликвидировать промышленность РФ надо из любви к природе.

Идея демонтажа отечественной промышленности возникла уже во время перестройки. В важной книге 1989 года В. А. Найшуль пишет: «Чтобы перейти к использованию современной технологии, необходимо не ускорить этот дефектный научно-технический прогресс, а произвести почти полное замещение технологии по образцам стран Запада и Юго-Восточной Азии. Это возможно достичь только переходом к открытой экономике, в которой основная масса технологий образует короткие цепочки, замкнутые на внешний рынок. Первым шагом в этом направлении может стать привлечение иностранного капитала для создания инфраструктуры для зарубежного предпринимательства, а затем — сборочных производств, работающих на иностранных комплектующих».[18]

Академик Н.П. Шмелев в важной статье 1995 г. так трактует задачу экономической реформы: «Наиболее важная экономическая проблема России — необходимость избавления от значительной части промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо нежизнеспособна в нормальных, то есть конкурентных, условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о необходимости закрытия или радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей…

Если, по существующим оценкам, через 20 лет в наиболее развитой части мира в чисто материальном производстве будет занято не более 5 % трудоспособного населения (2–3 % в традиционной промышленности и 1–1,5 % в сельском хозяйстве) — значит, это и наша перспектива».[19]

Надо внимательно вчитаться в каждое из этих утверждений. Во-первых, черным по белому написано, что деиндустриализация — «наиболее важная экономическая проблема России». К 1995 г. стало очевидно уже и из практического опыта, что ни о какой «радикальной модернизации» промышленности речи не шло — происходила именно ликвидация «от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей». Даже напротив, в первую очередь ликвидировались самые современные производства (машиностроение и электроника).

Никакого экономического смысла в уничтожении отечественных промышленных предприятий быть не может — даже если они в данный момент неконкурентоспособны. Создать их стоило стране огромных усилий, и решение в момент кризиса раскрыть страну для ликвидации ее промышленности иностранными конкурентами следует считать разновидностью государственной измены. Д.И. Менделеев в похожей ситуации в конце ХIХ века предупреждал о необходимости защитить промышленное развитие народов России «против экономического порабощения их теми, которые уже успели развиться в промышленном отношении».

Для оправдания деиндустриализации политики и СМИ использовали абсурдный миф о том, что «весь мир» переходит к постиндустриальной цивилизации, в которой промышленное производство резко сокращается. Это совершенно ложное и не согласующееся с мировой экономической реальностью утверждение могло быть предложено общественному сознанию только в условиях тотального контроля над СМИ. Эта нелепая концепция постиндустриализма сопровождается тяжелым нарушением логики. Вдумаемся в приведенное выше умозаключение Н.П. Шмелева: «Если через 20 лет в наиболее развитой части мира в материальном производстве будет занято не более 5 % трудоспособного населения — значит, это и наша перспектива».

Утопия «постиндустриализма», при котором, якобы, человечество будет обходиться без материального производства, включена в доктрину российских реформ. Ей, например, был подвержен глава Минэкономразвития Г. Греф. В апреле 2004 г. он изложил такие тезисы: «Призвание России состоит в том, чтобы стать в первую очередь не руками, а мозгами мировой экономики!.. Этого нельзя сделать ни за десять, ни за пять лет, но мы должны последовательно идти в эту сторону… Могу поспорить, что через 200–250 лет промышленный сектор будет свернут за ненадобностью так же, как во всем мире уменьшается сектор сельского хозяйства».

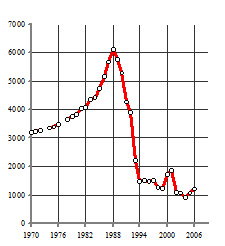

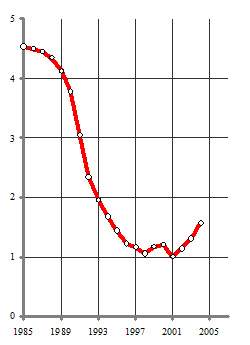

Никто с Грефом не стал спорить о том, что будет через 250 лет, а вчера под его руководством продолжался демонтаж российской промышленности. Технологию этой операции здесь рассматривать не будем, заметим лишь, что посредством приватизации мощные советские заводы прежде всего раздробили, чем угробили единую технологическую базу, и вытолкали с них почти половину рабочих. Реформа привела к беспрецедентному технологическому регрессу. Спад производства произошел даже до того, как началась деградация материально-технической базы — из-за ухудшения организации производства (она также составляет элемент технологии). Примером служит самая рентабельная отрасль — нефтедобыча. После приватизации отрасли новые собственники получили обустроенные месторождения на пике их продуктивности, укомплектованные квалифицированными кадрами. Отрасль не имела финансовых проблем и затруднений со сбытом продукции. Однако в новых экономических условиях было почти полностью свернуто разведочное бурение на нефть, а производительность труда в нефтедобыче упала почти в четыре раза (см. рис. 3–1, 3–2).

Рис. 3–1. Глубокое разведочное бурение на нефть и газ в России, тыс. м.

Рис. 3–2. Производительность труда в нефтедобывающей промышленности России, т добытой нефти на 1 занятого.

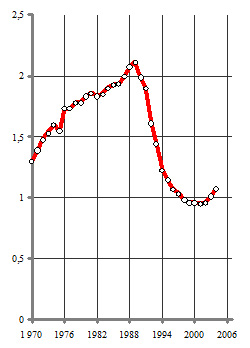

Сходное положение в электроэнергетике. В этой высокотехнологичной и хорошо организованной отрасли производительность труда упала в два раза и сейчас остается ниже уровня 1970 г., хотя никаких неблагоприятных воздействий природного или техногенного характера отрасль не испытала. В 1970 г. на одного работника приходилось 1,30 млн. кВт-часов отпущенной электроэнергии, в 1989 г. 2,11 млн. кВт-часов, а в 2004 г. 1,07 млн. кВт-часов (см. рис. 3–3).

Рис. 3–3. Производительность труда в электроэнергетике РСФСР и РФ (выработка электроэнергии в млн. кВт-час на 1 работника промышленно-производственного персонала).

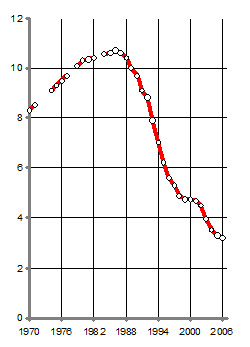

Демонтаж промышленности продолжается. Это видно из темпа, в котором промышленность продолжает терять работников. Число занятых в обрабатывающей промышленности только за 2003–2006 гг. сократилось на 1,1 млн. человек (на 10 %). Самый тяжелый ущерб понесло ядро промышленности — машиностроение. Индекс производства стал после 1999 года расти, однако стоимостные показатели производства скрывают продолжающийся процесс сокращения производственного потенциала отрасли. Этот процесс выражается в динамике утраты кадров машиностроения как большой системы (рис. 3–4).

Рис. 3–4. Среднегодовая численность работников организаций в машиностроении (сумма подотраслей «производство машин и оборудования», «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «производство транспортных средств и оборудования») в России, млн. человек.