— Вставай, — подхватываю я Юрку под руки. Юрка ощупывает ногу. Пуля попала выше колена.

— Товарищ лейтенант! Здесь рота расположилась, — шепчет Попов.. — В самое пекло угодили.

Я побежал, увлекая за собой Юрку. Куда я бежал? Я не знал. Но мне хотелось быть подальше от тревожных голосов, которые слышались там, где остался убитый офицер.

Ракета погасла, и снова стало темно, как в могиле. Нельзя было различить даже стволы деревьев. Одну руку я выставил перед собой, а другой по-прежнему продолжал тащить Юрку. Вскоре глаза пообвыкли, темнота стала не такой плотной и черной. И я увидел перед собой металлическую высокую ограду, которая окружала со всех сторон ботанический сад. Длинные пики были воткнуты в невысокий цементный фундамент и переплетены между собой железными прутьями. Я потрогал эти пики. Они были толстые и крепкие, даже Попов не смог бы сломать их.

Там, откуда мы бежали, вдруг раздался собачий лай. Одна собака лаяла хрипло и протяжно, другая — звонко, с задором. И до слуха донесся голос: «Форвертс! Форвертс!»

Я метнулся вдоль решетки вправо — она уходила все дальше и дальше. Побежал влево — там тоже не было видно конца.

Когда я вернулся, Попов уже стоял на цементном фундаменте ограды, подняв высоко на плечах Юрку. Юрка ухватился руками за острые пики ограды и, подтянувшись, осторожно перелезал на другую сторону. Когда мы с Поповым перелезли через ограду, Юрка сидел на асфальте, двумя руками держась за раненую ногу.

— Ну как ты? — спросил я.

— Ничего! Только кровь в сапоге хлюпает.

— Может, перевяжем?

Юрка отрицательно покачал головой.

— Слышите?

Собачий лай приближался.

Мы перебежали улицу, потом двор и снова улицу. Теперь город был еще более чужим и незнакомым — мы сбились с проторенного пути. Юрка бежал рядом со мной, прихрамывая и иногда опираясь на мою руку. Но что это? Собаки смолкли. Не стало слышно и голосов людей.

— Это они к ограде подошли, — шепчет Попов. — Собак через ограду не перетащишь. Ищут выход!

Юрка не отставал от меня. Он карабкался по грудам битого кирпича, перебегал улицы, падал наземь и снова поднимался на ноги, но дышал все тяжелее и тяжелее…

Снова залаяли собаки: одна — звонко, с задором, другая — хрипло и протяжно. Я вспомнил, как однажды два наших разведчика — самые храбрые ребята в разведвзводе — наскочили на гитлеровцев. Те гнались за ними с собаками и, наконец, спустили собак с цепи. В темноте трудно стрелять в собак. Они неожиданно вылетают из темноты, вцепляются мертвой хваткой, рвут одежду, тело… Пока разведчики расправлялись с собаками, подоспели вражеские солдаты. Нашим пришлось туго. Они отбились, но как они доползли до наших окопов — до сих пор непонятно.

В небе хлопнула осветительная ракета, за ней другая. Они повисли над головой, одна чуть выше другой. Юрка все сильнее опирается на мою руку. Бросок через улицу, секундная остановка, и опять вперед, в проем разрушенной стены. Юрка упал. Мы с Поповым подхватили его и потащили в глубь двора.

— Не могу больше, — прохрипел Юрка.

Мы тащили его волоком. Иногда он набирался сил и делал два, три шага и потом снова обвисал на наших руках. При свете ракет погоня двигалась быстрее. Лай усиливался. Фашисты орали, и этот крик бил в уши, подгонял, как хлыст.

— Товарищ лейтенант, разрешите, я его на горб возьму?

Юрка влез на спину Попова, обхватил его шею. Фигура Попова с Юркой на спине теперь возвышалась среди развалин, и ее было видно при свете ракет издали. Шел Попов медленно, осторожно переступая среди битого кирпича.

«Может, удастся выбраться», — повторял я про себя. Осталось пятьсот-четыреста метров до передовой. Наша пехота уже почувствовала, что наше дело неладно, и открыла огонь. Она хочет отвлечь внимание от нас.

Выскочили на улицу.

— Хальт! — взвизгнул чей-то голос, и автоматная очередь выбила около ног дробь по асфальту. Я нажал на спуск. Я видел, как солдат, не отпуская автомата от живота, подался вперед, будто хотел поклониться, и упал. Другой залег на тротуаре.

Теперь мы были окружены. Сзади преследователи с собаками, впереди — автоматчик. Попов и Юрка залегли на мостовой и открыли огонь по автоматчику.

Погасла первая ракета, за ней вспыхнула вторая. Я полз на другую сторону мостовой. Собачий лай, словно быстрая волна, катился на нас. Совсем рядом я услышал тяжелое движение и голос Попова.

— Юрка не хочет идти дальше. Я, говорит, задержу тех, с собаками, а вы бегите.

— Назад! — я схватил Попова за грудь.

— Нельзя назад, товарищ лейтенант, — голос Попова звучал спокойно и увесисто. — Его не спасем и сами погибнем.

Я остановился. До рассвета мы обязаны пробраться к своим. Там, за линией фронта, в штабе ждут карту и блокнот, которые лежат у меня в кармане.

Если на рассвете «катюши» не ударят по врагу, враг прорвет фронт. Из темноты на меня глянули серые, широко расставленные глаза полковника: «Смотри, лейтенант, не подведи!»

Мы побежали вперед, к своим. Только бы успеть!

Там, где остался Юрка, перестрелка продолжалась. Собачий лай все нарастал и нарастал. Собак спустили с цепи. Лай стал визгливым; казалось, собаки захлебываются от злости. Потом послышались оживленные голоса солдат. Они приближались к Юрке с разных сторон, думая, что окружают всю группу. Мы услышали, как прогремел взрыв.

Уходя в разведку, мы всегда брали с собой гранату «на всякий случай».

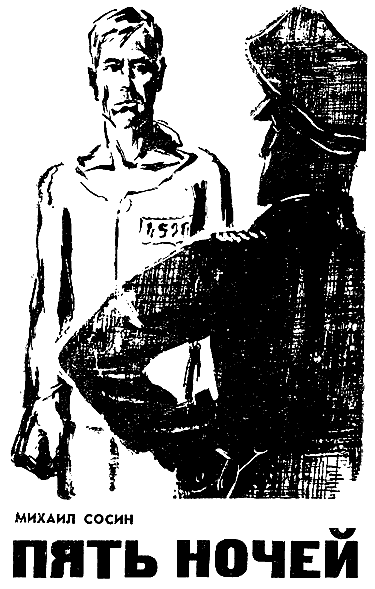

Михаил СОСИН

ПЯТЬ НОЧЕЙ

Из барака меня взял кривой Эрих. Пленные сидели на нарах, когда он вошел в штубу, остановился у входа и смотрел, ничего не говоря. Стало тихо-тихо. Потом он вытянул руку и его указательный палец медленно-медленно пошел слева направо по лицам пленных. На мне он застыл.

Эрих сказал:

— Ду![3]

Ясно помню, я не спешил. Он ждал меня у входа и, пропустив, пошел сзади, насвистывая «Марианка, хаст ду блонде харе» и подталкивая меня в спину своей проклятой тросточкой. Тонкая, не толще шомпола, никелированная тросточка оставляла кровавые отметины на головах пленных.

Нетрудно было догадаться, куда вел меня косой. Я видел лица пленных: Василий отвернулся. Андрей проводил меня спокойным уверенным взглядом. Мне показалось даже, что Андрей помахал мне рукой.

Асфальтовый дворик окружен высоким каменным забором. Я посмотрел на небо. По нему плыли легкие облака, настоящие, летние. Может быть, они плыли из Москвы?

В аккуратном домике чистый, будто в больнице, коридор. В конце — дверь. Вот туда-то и втолкнул меня Эрих.

За столом чистовыбритый сидел Беккер, как всегда в перчатках. Его тонкие, бескровные губы на бабьем худом лице были плотно сжаты.

Косой, щелкнув каблуками, вышел.

Беккер молчал. Я не смотрел на него, и, по-моему, он не взглянул на меня. В комнате стол, два стула и лампочка над дверью — вот и все. Дверь двойная, обита клеенкой.

Крепко сжав зубы, стараясь унять противную дрожь, я смотрел в угол, вправо от Бенкера.

Вдруг Беккер встал, прошелся по комнате и остановился, вплотную подойдя ко мне, касаясь меня твердой кобурой пистолета на ярко-желтом блестящем ремне.

— Я имею три вопрос… Эрст: Дилинбургский завод три дня не работал для фронта. Кто сломал машину на электростанции? Цвайте: кто и чем сделал ключ от дверь электростанции? Дритте: расскажешь все, получишь у шеф-кох Ивальд большой круглый котелок картошка и кусок колбаса. У меня есть сведений, ты все знаешь.

Он сел за стол; я молчал, глядя в угол.

Сегодня он намного злее обычного.

— Я не гестапо и не эсэс, — продолжал Беккер, — я офицер, но тебе будет плохо. Бить палкой по голове, как дурак Эрих, — нет! Я из хорошей семьи и жил в Руслянд. Говори — я жду. Садись.

3

Ду — ты (нем.).