К торжественному дню, первому публичному концерту СКБ, Васильев нарисовал портрет Скрябина тушью на ватмане в условно стилизованной манере — прямыми штрихами. Работа стала началом целой серии графических портретов известных композиторов.

Сегодня Васильев в этих студенческих работах открывается зрителю как одаренный график. Несколько смелых, точных, одному художнику ведомых линий — и оживают Лист, Римский-Корсаков, в страстном творческом порыве запечатлен Моцарт… По сути, это уже не просто передача внешнего облика того или иного композитора, а словно застывший и весьма характерный фрагмент самой их музыки, ее слепок.

Дружба с Юсфиным сыграла определенную роль в судьбе Васильева, подтолкнув его к новым поискам в живописи. Его уже не удовлетворял круг задач, решаемых импрессионистами. Обнаруживая за всем этим недостаточно глубокую сущность, он переходит к сюрреализму и экспрессионизму. В библиотеке композитора ему представилась хорошая возможность широко познакомиться с творчеством Сальвадора Дали, Ива Танги и других заинтересовавших его сюрреалистов, с одной стороны, и экспрессионистами (особо модной в то время разновидностью абстракционизма) Мотервеллом, Джексоном Поллоком, Хуаном Миро, Василием Кандинским — с другой.

На письменном столе у Кости в это время постоянно лежали и не убирались роскошные репродукции двух американских абстракционистов — Поллока и Мотервелла. У Мотервелла — таинственные черные пятна на белом пространстве; у Поллока — красивый разноцветный калейдоскоп пятен и штрихов, как ковер из цветов в экзотическом ботаническом саду.

Вася Павлов, один из новых Костиных друзей, с любопытством и удовольствием поглядывал на эти глянцевые сияющие листы. Чуть смущаясь, он сказал:

— Мне это очень нравится и напоминает летнюю листву и траву. Но я не знаю, можно ли так говорить.

— Каждый видит, что хочет. Мне тоже это напоминает природу, — ответил Васильев.

Костя с необыкновенной симпатией и легкостью говорил о Поллоке, почти дотрагиваясь своими музыкальными пальцами то до одной, то до другой части картин. Быть может, от этого прикосновения, от проникновенных слов все превращалось в живой калейдоскоп, искрящийся цветами.

О Мотервелле Костя говорил мало и сдержанно и только тогда, когда чувствовал настоящий, сильный интерес собеседника. Сразу было видно, что в этом художнике для него скрыто что-то особенно увлекательное. А когда он говорил, то открывалась философская глубина, зашифрованная особой символикой.

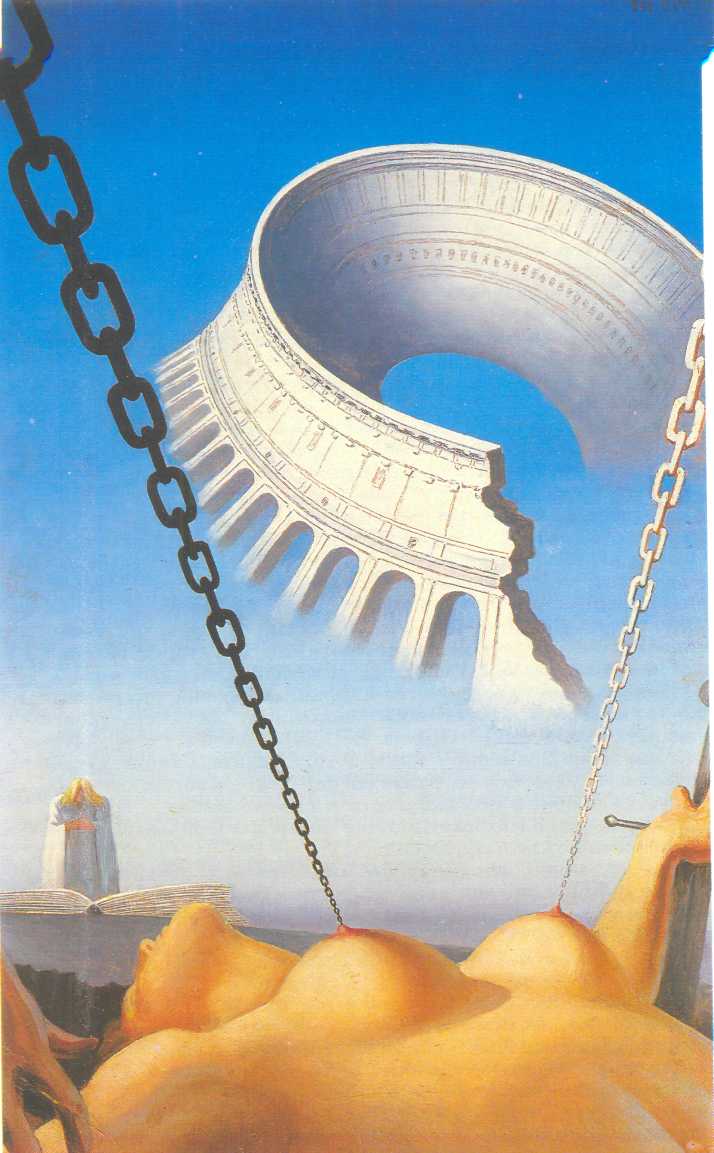

Окунувшись с присущей ему серьезностью в разработку новых направлений, Васильев создает целую серию интересных произведений в сюрреалистическом ключе — таких, как «Струна», «Атомный взрыв», «Апостол». Ими особенно восторгается Юсфин, любивший, выступая по праву старшего в роли наставника, поговорить о серьезности этих формалистических работ. Правда, беседы он начинал с незначительных фраз о живописи примерно в таком духе: «Ах, какая линия, какое красочное пятно». И тут же без особой связи переходил к абстрактным философским рассуждениям о бесконечности и смысле жизни.

Однако самого Васильева быстро разочаровал формальный поиск, в основе которого лежал натурализм.

— Единственное, чем интересен сюрреализм, — делился он с друзьями, — это своей чисто внешней эффектностью, возможностью открыто выражать в легкой форме сиюминутные стремления и мысли, но отнюдь не глубинные чувства.

Проводя аналогию с музыкой, он сравнивал это направление с джазовой обработкой симфонической пьесы. Во всяком случае, деликатная, тонкая душа Васильева не желала мириться с определенной легкомысленностью форм сюрреализма: вседозволенностью выражения чувств и мыслей, их неуравновешенностью и обнаженностью. Художник почувствовал его внутреннюю несостоятельность, разрушение чего-то главного, что есть в реалистическом искусстве, того смысла, того назначения, которое оно несет.

Апостол. 1963 год.

Несколько дольше продолжалось увлечение экспрессионизмом, относящимся к беспредметной живописи и претендовавшим на большую глубину. Здесь столпы абстракционизма заявляли, например, о том, что мастер без помощи предметов изображает не тоску на лице человека, а саму тоску. То есть для художника возникает иллюзия гораздо более глубокого самовыражения. Подобная концепция не могла не увлечь людей такой богатой фантазии, как Константин и его друзья.

Но молодостью правят свой законы. И, конечно же, ребята не были одержимыми затворниками, увлеченными идеей. Ходили они и в кино, бывали и в театрах. Словом, жили весело, интересно и разнообразно, в особенности в воскресные дни. Шутка не переводилась в их доме.

Как-то после выходного, вернувшись в свой приют, Константин с серьезным видом рассказывал Жарскому:

— Вчера утром, после отъезда Пронина, сунулся — нет сюрреалистического рисунка, который я ему показывал. В другое место сунулся — тоже нет. Неужели, думаю, спер? Стал везде искать, так и не нашел. Ну точно: Генка спер! Как только это сказал, тут же рисунок и нашелся. Но я был очень возбужден, целый день в таком состоянии ходил, а когда вечером заглянул Олег, перво-наперво я сказал ему: «Вот ведь какой Пронин, чуть было рисунок у меня не утащил!»

Вообще при всей его серьезности Константин любил шутить и каламбурить и вслух, и на бумаге, а вскоре даже стал подрабатывать этим. Они с Жарским часто делали шуточные рисунки для «Чаяна» — татарского сатирического журнала. Саша придумывал и разрабатывал тему, Костя рисовал, вкладывая в эти веселые, смешные или едкие картинки несомненный талант шаржиста-сатирика.

В 1963 году часть этих работ с успехом экспонировалась в московском Манеже на выставке художников-сатириков Татарии.

Обладая тонким юмором, Васильев хорошо чувствовал и воспринимал шутку. Но насмешек не терпел и никогда даже близким не прощал их, в особенности когда это касалось творчества. В таких случаях он становился дерзким, вспыльчивым и, как метко заметил Олег Шорников, в прежние времена мог бы вызвать обидчика на дуэль.

Гордый независимый дух ценил Константин и в других людях, в особенности в талантливых. Может быть, поэтому и дружил он с Иваном Лебедевым — однокашником, учившимся в параллельной группе. Преподаватели признавали бесспорную талантливость Лебедева, его самостоятельный взгляд на явления и в то же время не могли сладить с его неуправляемым характером. Никому, даже почитаемому всеми учащимися Тимофееву, не удавалось заставить Ивана строго выполнять учебную программу. На той же постановке (у Тимофеева) Лебедев запросто мог изменить компоновку предметов или срезать часть гипсовой модели, если к тому его подталкивала работа мысли. Однажды вопрос об этом ученике был вынесен на педсовет, где директор училища Трошин настаивал на отчислении Ивана с последнего курса училища. Кто-то вступился за способного ученика, и занесенный над судьбой юноши карающий меч замер в положении неустойчивого равновесия: до очередного нарушения.

Тайны из этого никто не делал, и уже на следующий день предостерегающий шепоток прокатился по устам учащихся, призывая нерадивых к смирению. Васильев отреагировал на известие по-своему.

В огромной, размером в несколько ватманских листов рисованной стенгазете, еженедельно выходившей в училище, Константин изобразил карикатуру на Трошина. Некий злодей, скрестив на груди руки, стоял у объятых пламенем книг. В облике этого человека легко угадывались черты директора. Дерзкий вызов был брошен не случайно: незадолго перед этим Трошин приказал расчистить библиотеку для новых поступлений — «сжечь устаревшие и ненужные книги». А поскольку директор боролся в то время с формализмом, в огонь в первую очередь полетели работы этого направления, издававшиеся крайне ограниченными тиражами: книги искусствоведа Путина, художников Кандинского, Татлина, Родченко. Следом к сожжению были приговорены старинные книги с прекрасными иллюстрациями, служившие отличным учебным пособием не одному поколению выпускников.