И еще один интересный факт – Когда Вы осознано, копируете мимику, жесты и позу собеседника Вы можете почти физически ощутить его эмоциональное состояние. К примеру, Вам предлагают угадать, в какой руке спрятан, некий предмет. Вам следует незаметно, т. е. не демонстративно скопировать мимику, позу предлагающего такую задачку, и Вам будет значительно проще определить в какой руке он прячет этот предмет. Такая техника справедлива с третей, четвертой попытки, когда у Вас накапливается сравнительная информация.

Теперь мы понимаем – чем более внимателен человек к своим эмоциональным проявлениям, а так же других людей, тем больший «багаж знаний» получает подсознание, и тем понятней для Вас будут его «толчки» (импульсы) подсказывающие нам скрытую или скрываемую собеседником информацию. Ну а более точное понимание собеседника даст Вам несомненные преимущества перед ним. Именно Вы победите в споре, именно Вы добьетесь преимуществ, заключая контракт, именно Вы вооруженные осознанными знаниями, и сможете лидировать в коллективе!

В коллективе эмоции еще более зависимы от дополнительных факторов. Мы предлагаем Вам научиться прочитывать эмоции других, владеть осознано своими эмоциями и все это поможет Вам находить свое место в среде коллег и знакомых.

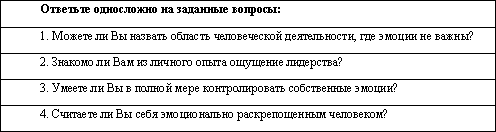

Вернитесь к своим ответам после прочтения этого пособия.

2. Лидером рождаются или становятся?

Вопрос вполне правомерный. Нам вряд ли приведут пример лидера от рождения. Хотя один новорожденный младенец с первых дней жизни требует к себе иной раз большего внимания, чем остальные. Примечателен и такой факт, когда в родильном доме начинает плакать один малыш, то все остальные подхватывают «зачинщика», однако не каждый малыш способен увлечь за собой все сообщество «грудничков». Изучением проблемы лидерства были заняты умы ученых на протяжении многих веков. Разгадать секреты лидерства пытались Аристотель, Конфуций, Платон, Монтескье, Макиавелли и многие другие, труды которых приближают нас к пониманию механизмов эмоциональных воздействий.

Однако мне не встречались серьезные и бесспорные исследования в этой области. И однозначного научного ответа на главный вопрос «Рождаются лидером или становятся?» мы не найдем. Видимо, все-таки, стоит обратиться к собственному опыту и наблюдениям, что бы сформировать хотя бы собственное отношение к этой проблеме.

Вспомните свои детские годы, друзья во дворе, группа в детском саду, в школе во всех этих так называемых «малых социальных группах» по неочевидным причинам находился неформальный лидер, которого с легкостью принимала такое сообщество. Взаимоотношения в группах детского сада и классах начальной школы, сложны, и во многом носят временный слабо мотивированный характер. Ребята активно тянутся к более изобретательным в играх сверстникам. Дошколята относятся к ним с симпатией, хотя есть в их окружении и более достойные с лучшими личностными качествами, чем обыкновенная увлеченность игрой. Ребята активно тянутся к более изобретательным в играх. Дошколята относятся к ним с симпатией, хотя есть в их окружении и более достойные с лучшими личностными качествами, чем обыкновенная увлеченность игрой. Похожий выбор лидера происходит, например, в застольной компании, где много мало знакомых людей. Такая компания щедра на «авансовые» предпочтения, человек весел и зажигает компанию, т. е. удовлетворяет потребность веселья. Но такое лидерство кратко и так же легко заканчивается, как и началось. Признанные же лидеры в детских коллективах часто более влиятельны, чем воспитатели и педагоги.

Авторитет лидера и его сила влияния часто превосходят влияние штатных руководителей и в трудовых коллективах взрослых.

Малыши часто сомневаются в правильности своих поступков и избегают принимать какую бы то ни было ответственность на себя. Выбрав «вожака» у детей всякая неуверенность исчезает, теперь «Он» ответственен за принятие решений. Дети охотно и инстинктивно ставят себя под авторитет «лидера», избегая тем самым ответственных решений. Ребенку, впрочем как и взрослому, гораздо выгоднее и проще «делегировать» ответственность, чем постоянно задаваться вопросом хорошо ли он поступает, и вообще – можно ли так поступать? Разница между ребенком и взрослым в такой момент лишь в мотивации. Детский «вожак» характерен активным действенным характером. Лидер предлагает какие-то игры и правила взаимоотношений в ведомой им группе, ребята следуют его воле, тем самым подтверждая его право на лидерство. Как правило, такие «лидеры» – это действенные, активные дети. Но они еще не обладают особыми навыками общения или другими выдающимися качествами.

Проницательность рождает сомнения и как следствие приводит к пассивности. Лидерство, приобретенное в детские годы, редко продолжает сопровождать ребенка и в зрелом возрасте.

Дальнейший опыт общения может выявить какие-либо не соответствия качеств такого не формального лидера! «Вожак», увлекаясь послушностью своей «команды», начинает навязывать свою волю. Или некоторые поступки, ставшие известными маме, сильно ее расстроили, и теперь есть виновник! Такие факторы как бы «растворяют» сформировавшийся лидерский авторитет стихийного «вожака». Однако стоит заметить, никто из группы осознано не выдвигал его кандидатуру и не избирал вожаком. В практической психологии есть объяснения тому, как формируется неформальное лидерство, мы могли бы углубиться в такое изучение, но нам важно другое. Для понимания эмоционального лидерства нам необходимо определиться в терминах.

Такие понятия как «вожак», «победитель», «вождь», «заводила», руководитель» и «лидер» различаются между собой. Учитывая особенности поведения и некоторые свойства характера, детей можно подразделить на следующие группы, что в равной степени справедливо и для коллектива взрослых.

1. Лидеры и организаторы, подчиненные твердой целеустремленности.

2. Активисты, опирающиеся на личную инициативу при необязательной твердости характера.

3. Исполнители, способные следовать заданиям и чужой воле.

4. Одиночки, увлеченные собственной жизнью, и при этом привлекательны своей ненавязчивой увлеченностью.

5. Бунтари, способные возражать и противиться воле воспитателя, руководителя, другого лидера и установленным правилам.

6. Отверженные, затравленные члены коллектива. Они могут вызывать сочувствие и общее внимание, которое способствует выделению их как лидеров, когда они благодарно принимаю сочувствие и открываются навстречу.

Наличие различных «малых группировок» внутри коллектива объясняется избирательным многообразием общения, субъективными предпочтениями, половыми различиями, этническими, религиозными и возрастными особенностями. Некоторые дети увереннее себя чувствуют рядом с сильным и решительным сверстником. Другие же предпочитают дружить с робкими, не уверенными в себе, слабыми, находя удовлетворение в покровительстве и явном превосходстве.

Лидер – это, прежде всего личность, способная влиять на внешнюю ситуацию, привлекательная для других и готовая управлять деятельностью других и вести их за собой. Замеченные различия во взаимодействиях детей позволяют выделить некоторую типологию лидеров, таких как:

1. Лидер-организатор.

2. Лидер-интеллектуал.

3. Эмоциональный лидер.

4. Лидер заводила, затейник.

5. Лидер судья (справедливость).

Справедливо заметить, что нет детей, от рождения не способных к лидерству, но и не стоит отвергать существование некоторых предрасположенностей, таких как темперамент, воспитание.

В разные периоды жизни каждый ребенок, пусть эпизодически и не продолжительно, но все же бывает в роли лидера. Иными словами в самых различных, жизненных ситуациях коллективной жизни выделяются конкретные члены коллектива, превосходящие других в определенных качествах.